端午假期,在钱学森图书馆从泛黄胶片中回望科学家的赤子征程

2025年05月30日

我从小不仅对科学感兴趣,也对艺术有兴趣,读过许多艺术理论方面的书,像普列汉诺夫的《艺术论》,我在上海交通大学念书时就读过了。这些艺术上的修养不仅加深了我对艺术作品中那些诗情画意和人生哲理的深刻理解,也学会了艺术上大跨度的宏观形象思维。

——钱学森

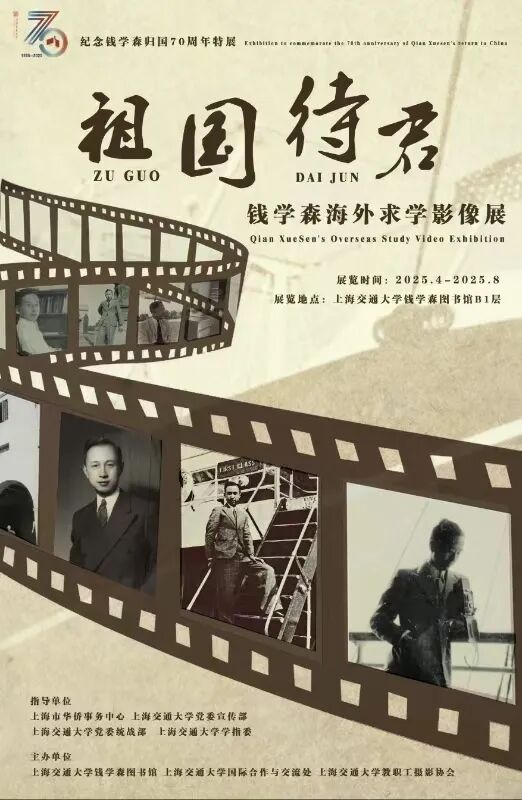

5月31日至6月2日钱学森图书馆正常开放,开放时间为9:00至17:00(16:30停止入馆)。时值端午佳节,我们诚挚地向所有观众致以最美好的祝福!敬请各位观众合理安排参观时间。也隆重向您推荐正在地下临展厅中展出的原创展览《祖国待君——钱学森海外求学影像展(1935-1947)》。

01 策展理念

展览精选钱学森海外求学阶段拍摄的照片、相关珍藏影像以及文献、实物展品,依循其海外求学历程,划分为起航远行、异域求知、闲暇时光、奋斗群像四个板块,真实记录其海外求学的经历,从学术钻研的专注瞬间,到日常生活的点滴片段,再到与同学好友学术交流的场景,回溯钱学森及同期中国青年学子远赴他乡,海外探寻科学救国之路的历史篇章。

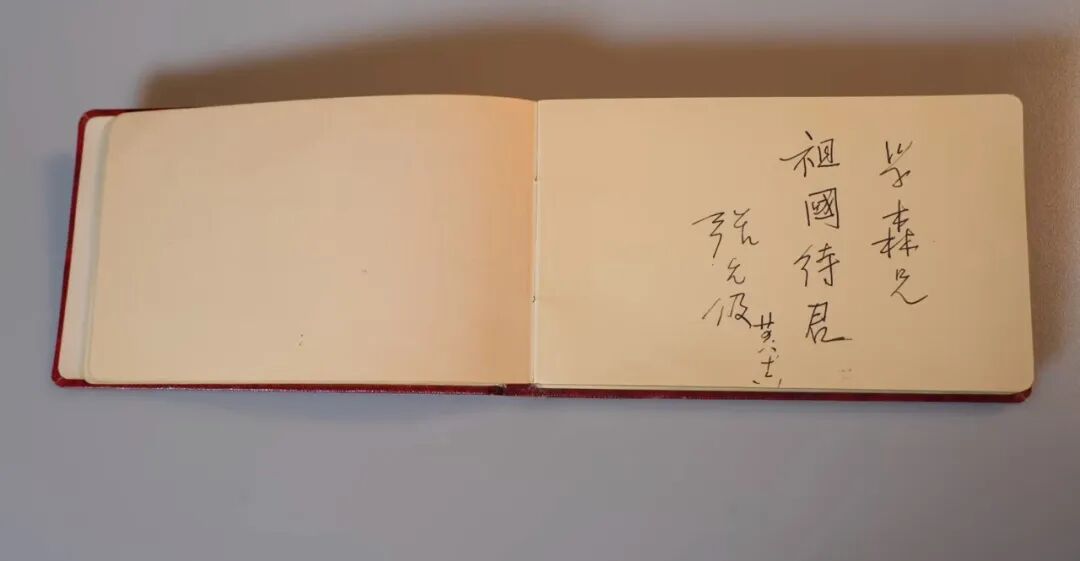

这段历史记忆的主题,恰如钱学森出国之际好友赠言 “祖国待君” 所蕴含的深刻意蕴,饱含着对祖国的深情热爱与使命担当。

钱学森留学赠言册(写有好友的赠言:祖国待君)

在空间营造与视觉传达方面,展览通过巧妙运用墙面开合装置与色彩,构建出层次丰富的观展体验与视觉感知系统。序厅设计别具匠心,以相框为核心展项,将序言文本与相机实物纳入其中,赋予相机以 “记录历史” 的隐喻,强调其作为记录与传播媒介的重要价值。通过精心设计的视线引导系统,在观众观看序言及展览内容时,巧妙地将钱学森的群像引入视野,搭建起历史与现实的桥梁,营造独特的时空体验。

Rolleiflex、Weltini相机

推荐打卡点1

推荐打卡点1

02 重点内容

“起航远行”展区

1935年,钱学森怀着 “航空救国” 的理想赴美深造。钱学森赴美留学使用的相机及登船照片格外引人注目。起航远行部分展示了钱学森拍摄的杭州居所、钱塘江大桥、交大求学以及登上“杰克逊总统号”邮轮后的摄影作品,墙面结合他本人设计《交通大学民二三级纪念刊》级徽和插页图案,其在艺术方面的天赋得到淋漓尽致的展现。展览中的色彩运用蕴含深刻的艺术考量,构成一套完整的视觉叙事语言。深蓝色呼应海外求学之路,象征着钱学森对航空科学探索永无止境。

“异域求知”展区

1935年至1939年,钱学森在美国接受规范的现代教育和严格的科学训练,先在麻省理工学院获得航空工程硕士学位,后在加州理工学院获得哲学(数学、航空和空气动力学)博士学位,1939年从加州理工学院毕业后留校执教。此间,钱学森用相机拍下很多珍贵照片,记录了一位中国青年学子在异域求学的历史记录。展厅运用墨灰色调展示学术研究、学习工作相关的照片与资料,营造出沉稳、严谨的学术氛围,直观呈现钱学森在学术探索道路上的专注与执着。

钱学森在加州理工学院读博之际拍摄的“火箭研究小组”实验场景

“闲暇时光” 展区

留学生身处异域他乡,学习是第一要务,但留学生活丰富多彩。通过钱学森的镜头,照片里的人物形象真实又可爱。这些照片为从图像史学角度,去研究留美学生的日常生活提供不可多得的第一手资料。展区采用空间框景、借景的设计手法,以绿色为主色调,通过钱老工作桌台摄影设置窗洞,引入树影、瀑布和建筑缩影,营造出室内外的反差,以及闲适、宁静的生活氛围,展现了钱学森严谨学术工作之外的生活温情。同时,对建筑缩影艺术化处理,模拟其建筑摄影作品中独特的对称美学与构成感,进一步拓展了展览的艺术表现力与学术深度。

推荐打卡点2

推荐打卡点2

“奋斗群像”展区

该部分运用图像学与符号学的研究方法,选取钱学森珍藏影像资料中的人物群像,通过人物群像展现中国青年学子的奋斗画面。他们的奋斗正是那个年代中国故事的实践者。结合胶片艺术设计与金色背景,构建出极具视觉冲击力的展陈效果,生动诠释中国青年学子在海外的奋斗精神,展示青年学子作为叙事主体的金色年华。红色墙面的设计,既象征钱学森个人生活因婚姻而变得丰富多彩,更隐喻着他虽身处异国他乡,却始终心系祖国的深厚情感。

合影里的中国青年们

看看你们都能认出哪些人?

推荐打卡点3

推荐打卡点3

展览结尾引用钱学森于1989年8月3日的自述:“我从1935年去美国,1955年回国,在美国呆了20年。20年中,前三四年是学习,后十几年是工作,所有这一切都是在做准备,为了回到祖国后能为人民做点事。”

不仅为展览画上了圆满的句号,更为钱学森海外求学历程的研究提供了重要的口述史资料,深化了观众对钱学森爱国情怀与学术追求的理解。

撰稿:钟巍

编辑:任佳怡

审核:张文珺

终审:张 勇、吕成冬