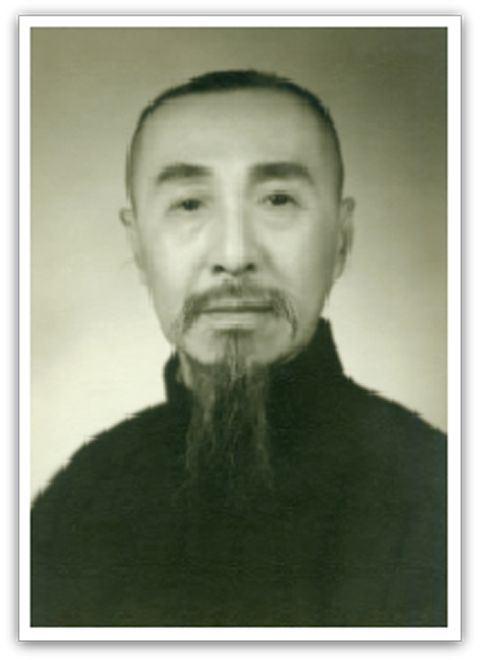

钱学森的父亲钱均夫(1882~1969),名家治,后以字行,祖籍杭州,系吴越国王太祖武肃王钱镠第三十二世代孙。

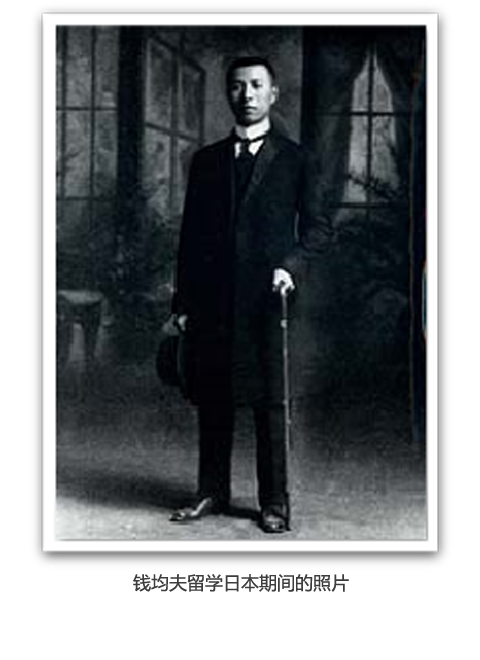

钱均夫出生于1882年12月,清末秀才。当时钱家已家道中落。幼入蒙馆,1895年入正蒙义塾。1899年钱钧夫就学于杭州求是书院,即浙江大学前身。1902年,钱钧夫与许寿裳、经亨颐、陈衡恪等共赴日本东京留学。在东京就读弘文学院补习日语期间,钱钧夫结识了绍兴同乡周树人——后以笔名鲁迅传世。

在弘文学院习完日语之后,钱钧夫于1904年入日本东京高等师范学校史地科就读,主修历史、地理和教育学,于1908年春毕业,后在日本考察教育半年。辛亥革命前夕,钱钧夫、鲁迅、许寿裳等人陆续从日本回国。经许寿裳推荐,钱钧夫任教于浙江两级师范学堂史地科,担当主任教员,不久又兼任浙江高等法政学校心理、伦理教员。

1911年辛亥革命爆发,中华民国诞生并建立中央政府——南京临时政府。应当时临时政府教育总长蔡元培之邀,许寿裳赴南京任中华民国教育部普通教育司第一科科长。此时的钱钧夫在上海创办了“劝学堂”,后于1913年重回杭州任浙江省立第一中学校长(现杭州第四中学)。由于许寿裳的举荐,1914年初钱钧夫携全家前往北京,出任北洋政府教育部视学,后历任教育部普通教育司第三科科长(1917年)、南京政府教育部普通教育司一等科员(1928年)、浙江省教育厅督学(1929年)、浙江省教育厅秘书(1931年)。1934年,52岁的钱钧夫因病退休,后从杭州移居上海。

1956年,钱钧夫被中央人民政府国务院总理周恩来任命为中央文史馆馆员。1969年去世。钱钧夫著有《逻辑学》、《地理通论》、《外国地志》、《西洋历史》、《名学》。

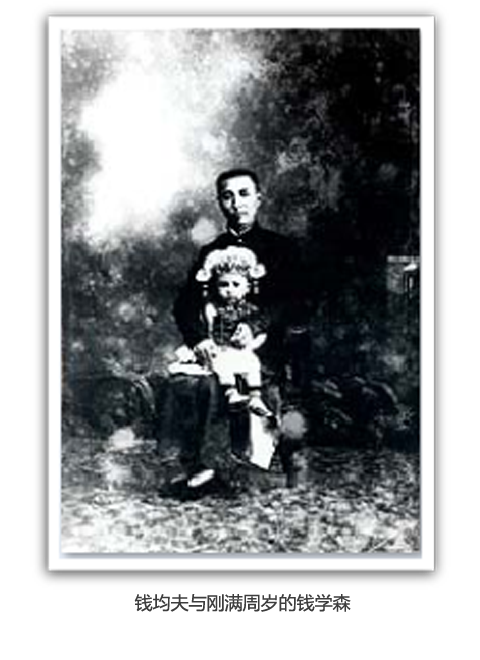

接受先进教育理念熏陶的钱钧夫,对钱学森的培养自有一套成熟的想法和先进的理念。他没有选择私塾,而是让钱学森接受最好的近代教育,从蒙养院(相当于今天的幼儿园)到小学,在行之有序的学礼仪、识字、算加减、搭积木、练歌舞、做游戏中,钱学森得到了最优秀的启蒙教育。

钱钧夫对钱学森的管教可谓严格而得法,从小就培养钱学森良好的学习和生活习惯。钱学森每天按时行事,出门衣着整洁,鞋帽衣袜、文具书本都放得井井有条。这对他后来在科学事业上形成严谨细致、一丝不苟的作风,有着潜移默化的巨大影响。

少年时代的钱学森也会贪玩,但钱钧夫懂得借力使力,看钱学森喜欢什么,就让他去拜老师学什么,从游玩中得到知识,重在激发他的兴趣和培养综合素质。绘画、音乐、采矿……幼年时,钱学森学到了不少好东西。

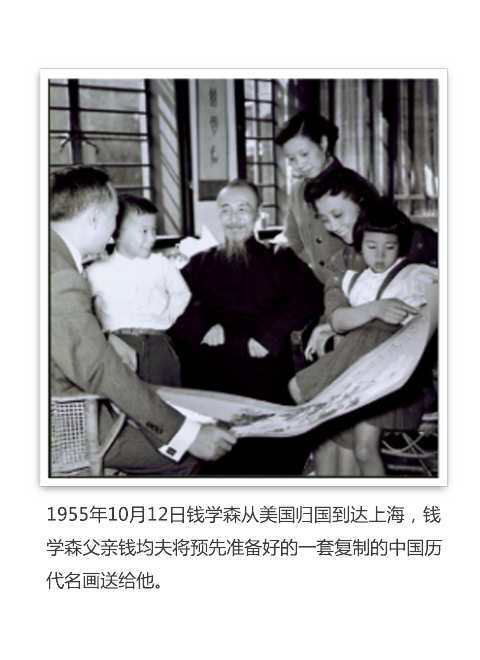

钱钧夫兴趣广泛,这给了钱学森颇多影响,他在晚年回忆起父亲时这么描述:“我父亲很懂得现代教育,他一方面让我学理工,走技术强国的路;另一方面又送我去学音乐、绘画等艺术课。我从小不仅对科学感兴趣,也对艺术感兴趣……艺术上的修养不仅加深了我对艺术作品中那些诗情画意和人生哲理的深刻理解,也让我学会了艺术上大跨度的宏观形象思维。我认为这些东西对启迪一个人在科学上的创新是很重要的,从大跨度的联想中得到启迪,然后再用严密的逻辑加以验证。”

在那个动荡的岁月里,钱钧夫不仅为钱学森营造了一个相对宁静的家庭氛围,而且寓教于乐地启发他树立远大的抱负。钱学森后来不无深情地说:“我的第一位老师是父亲。”