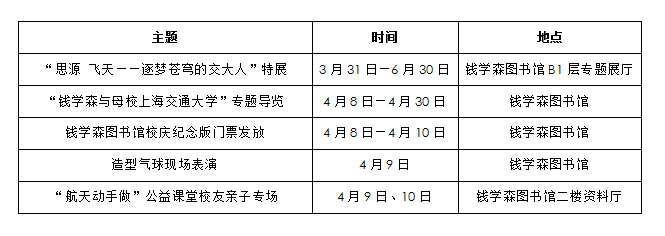

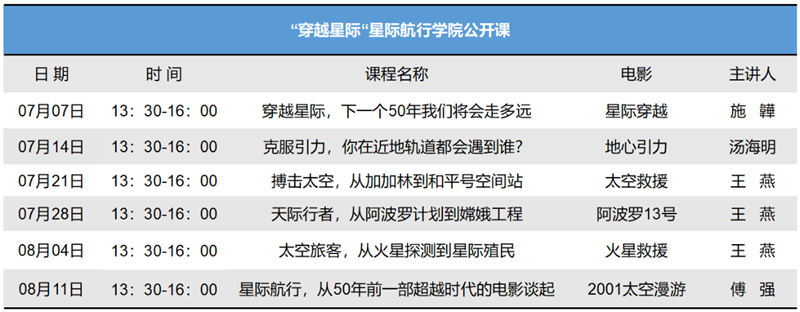

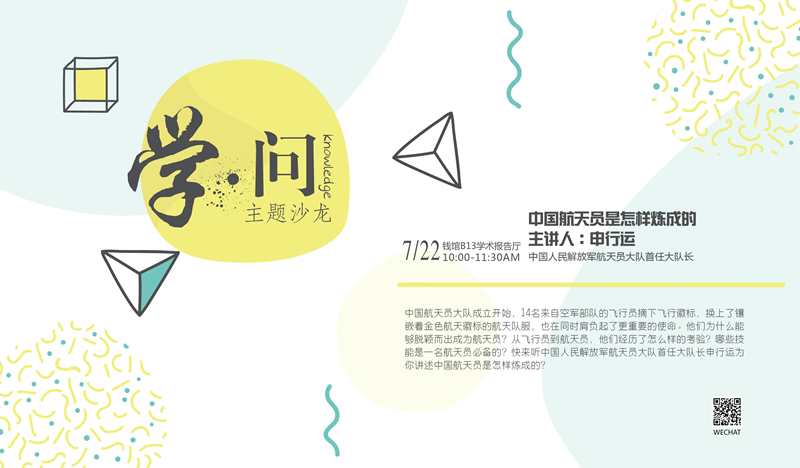

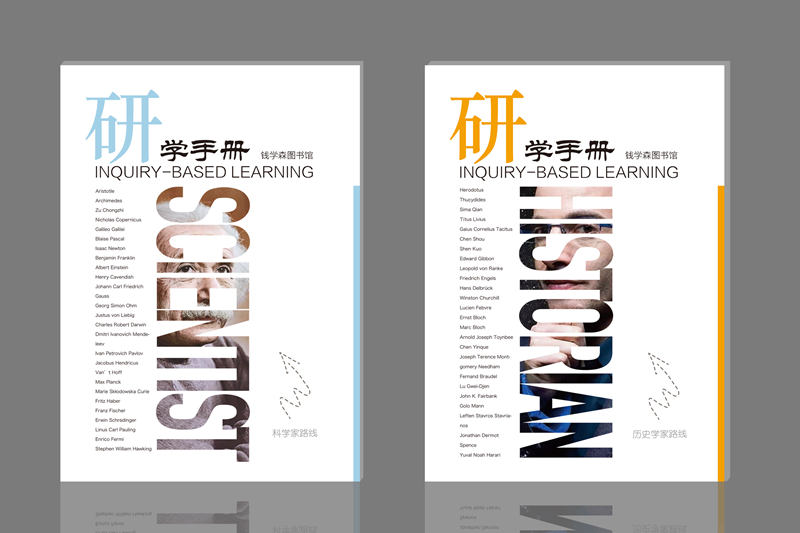

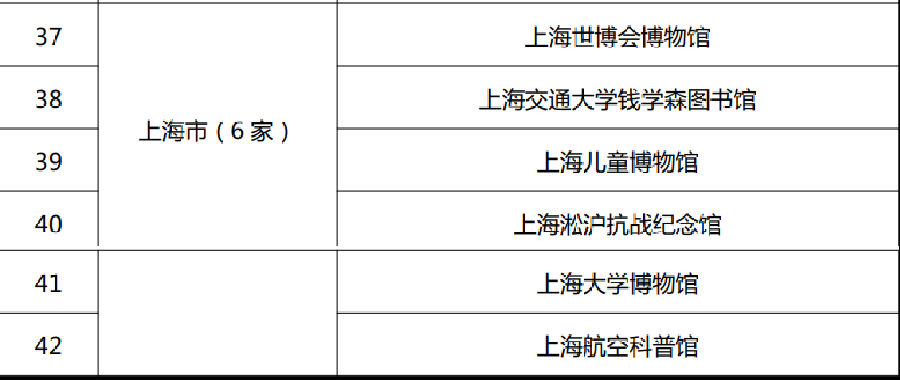

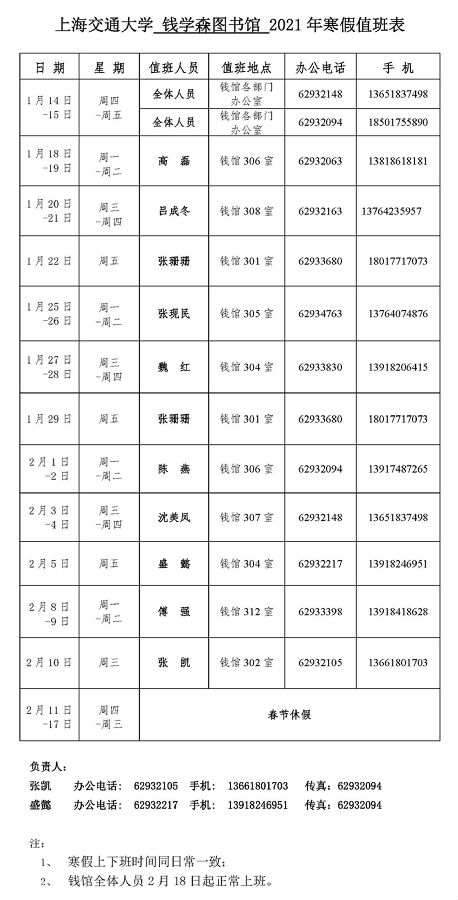

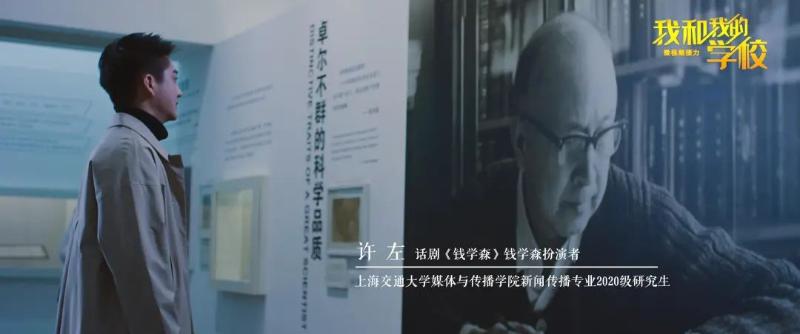

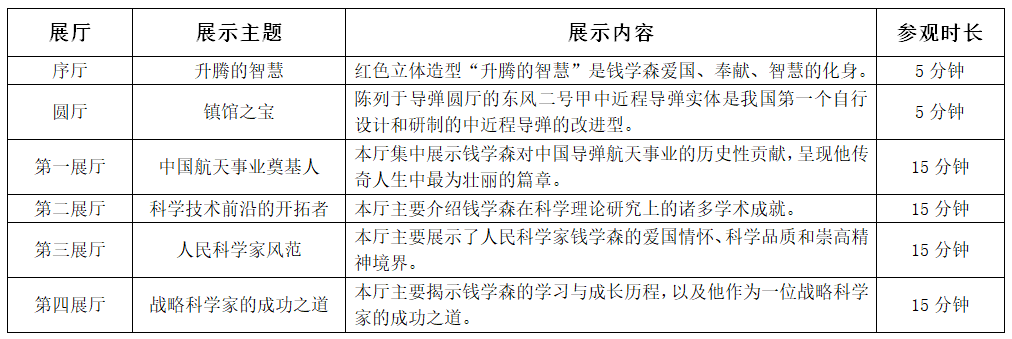

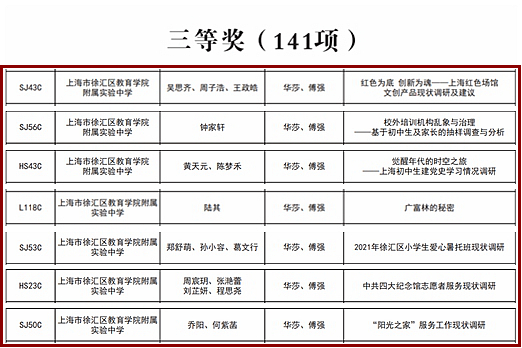

-

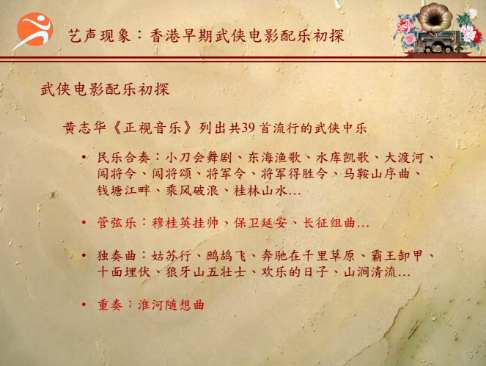

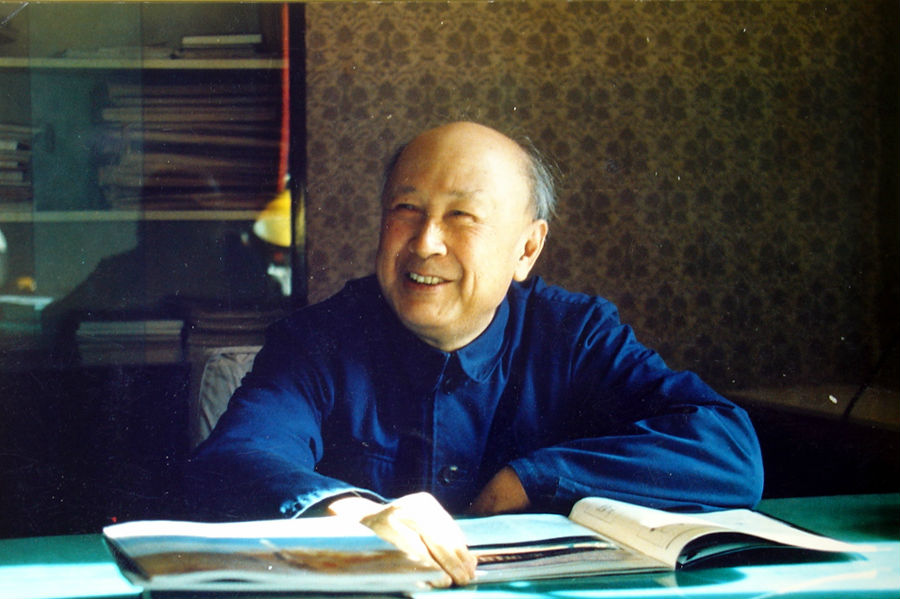

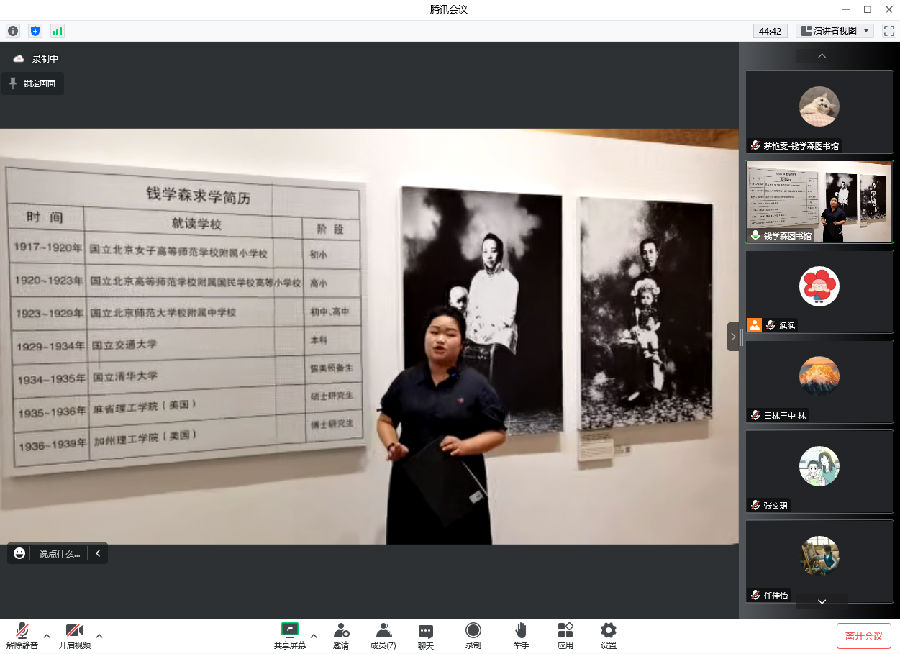

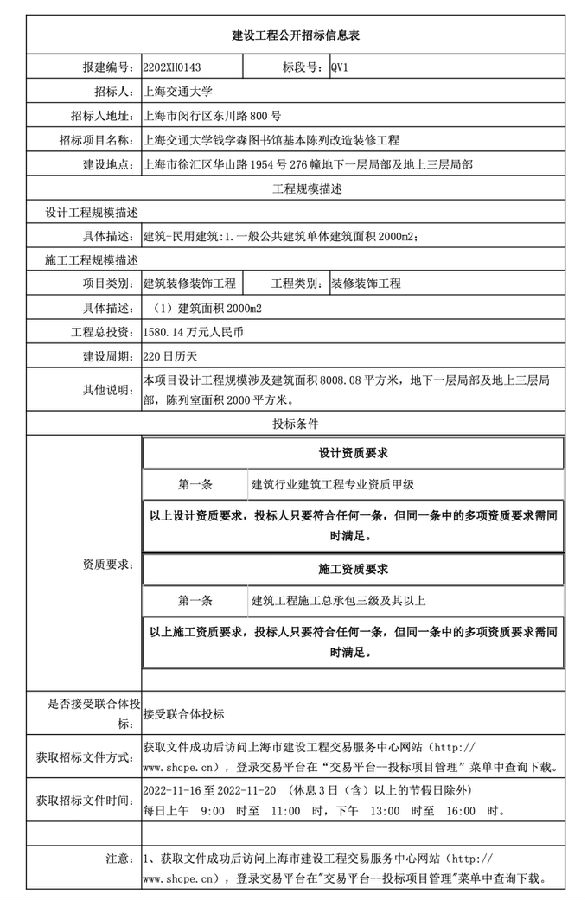

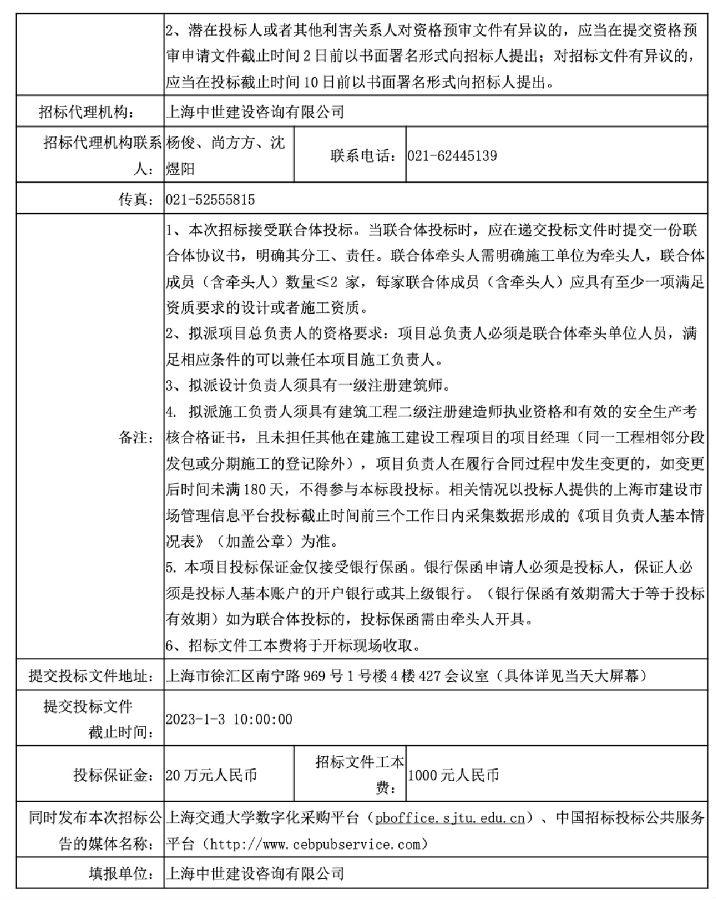

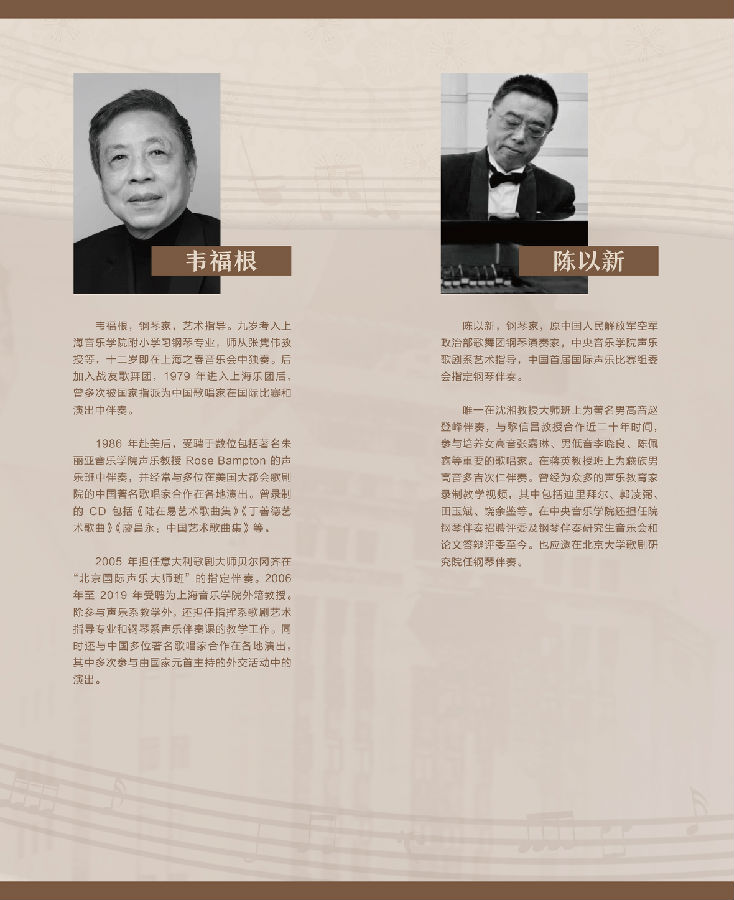

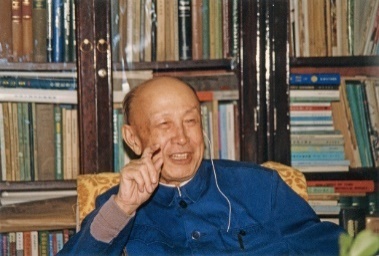

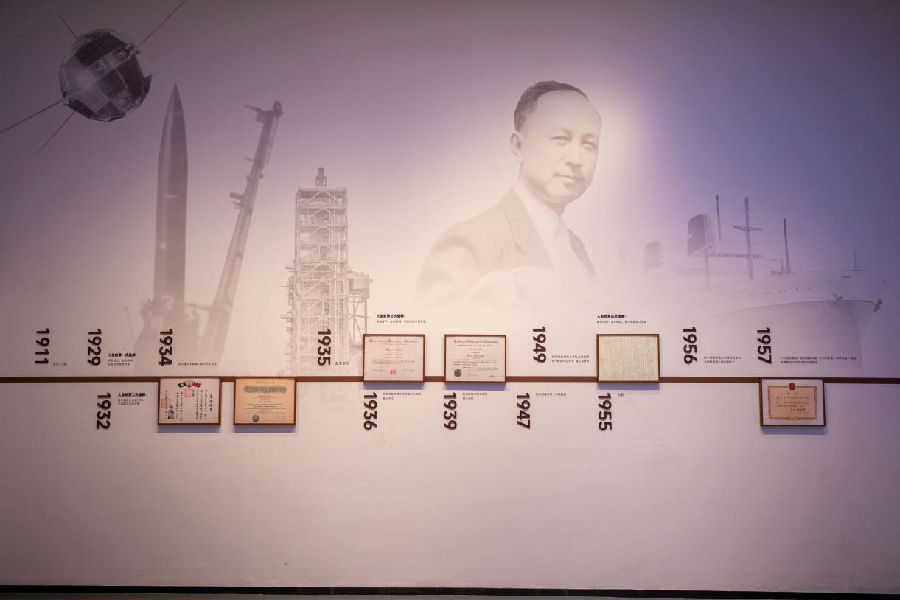

钱学森的父亲钱均夫(1882~1969),名家治,后以字行,祖籍杭州,系吴越国王太祖武肃王钱镠第三十二世代孙。

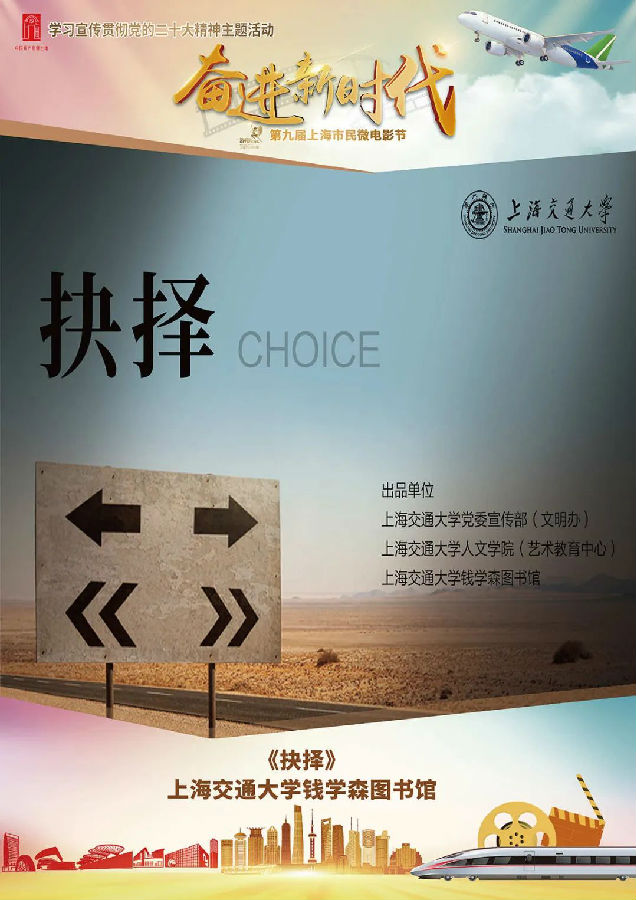

钱均夫出生于1882年12月,清末秀才。当时钱家已家道中落。幼入蒙馆,1895年入正蒙义塾。1899年钱钧夫就学于杭州求是书院,即浙江大学前身。1902年,钱钧夫与许寿裳、经亨颐、陈衡恪等共赴日本东京留学。在东京就读弘文学院补习日语期间,钱钧夫结识了绍兴同乡周树人——后以笔名鲁迅传世。

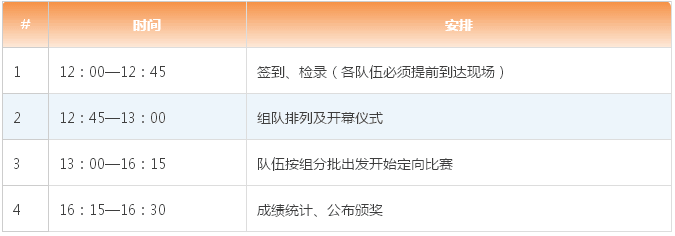

-

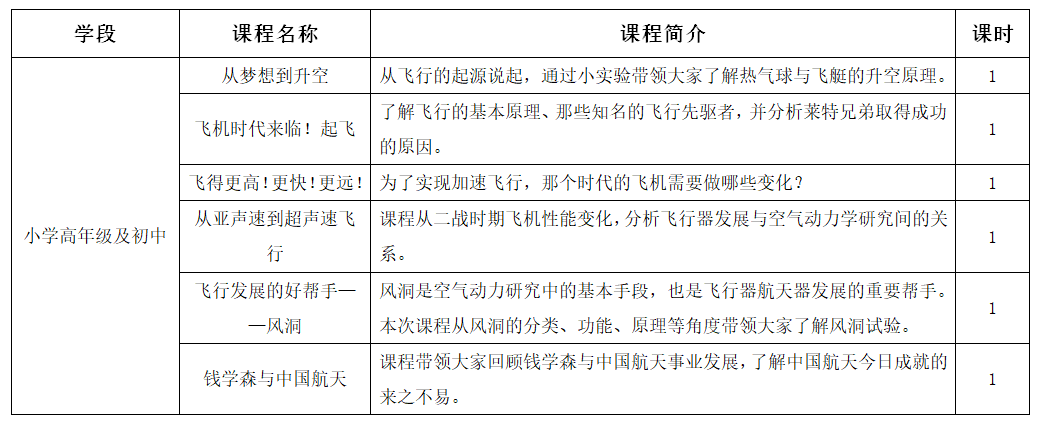

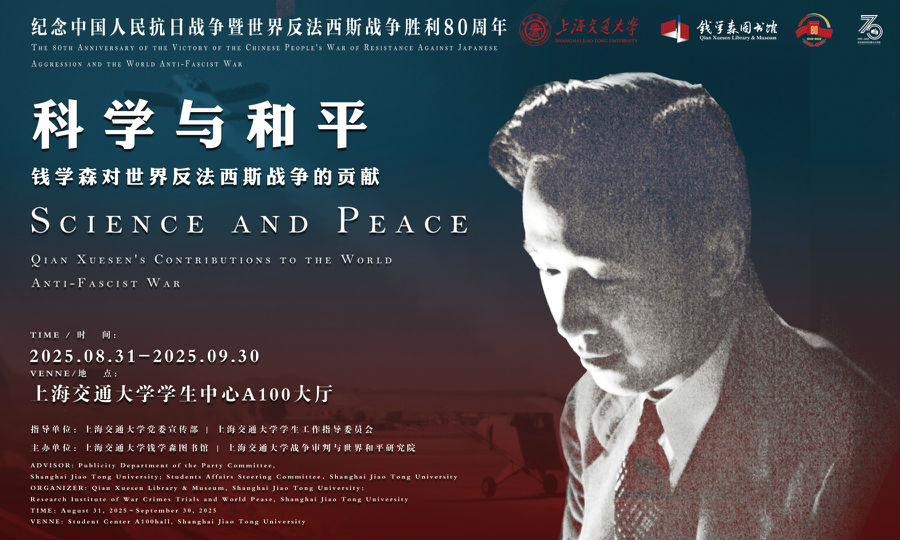

钱学森的航天岁月

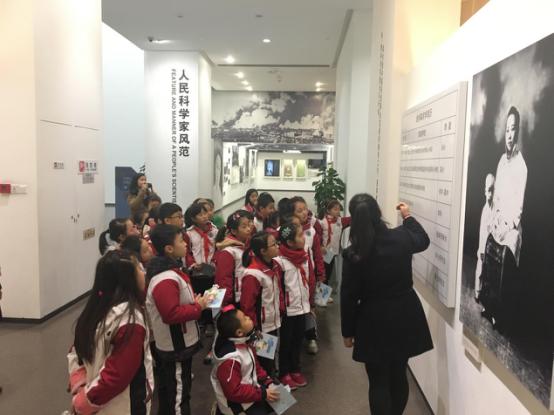

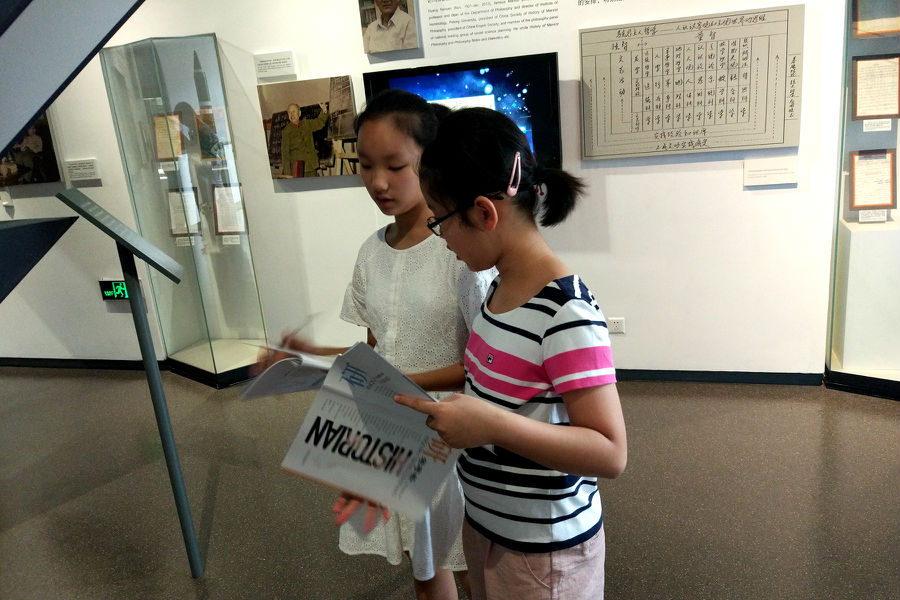

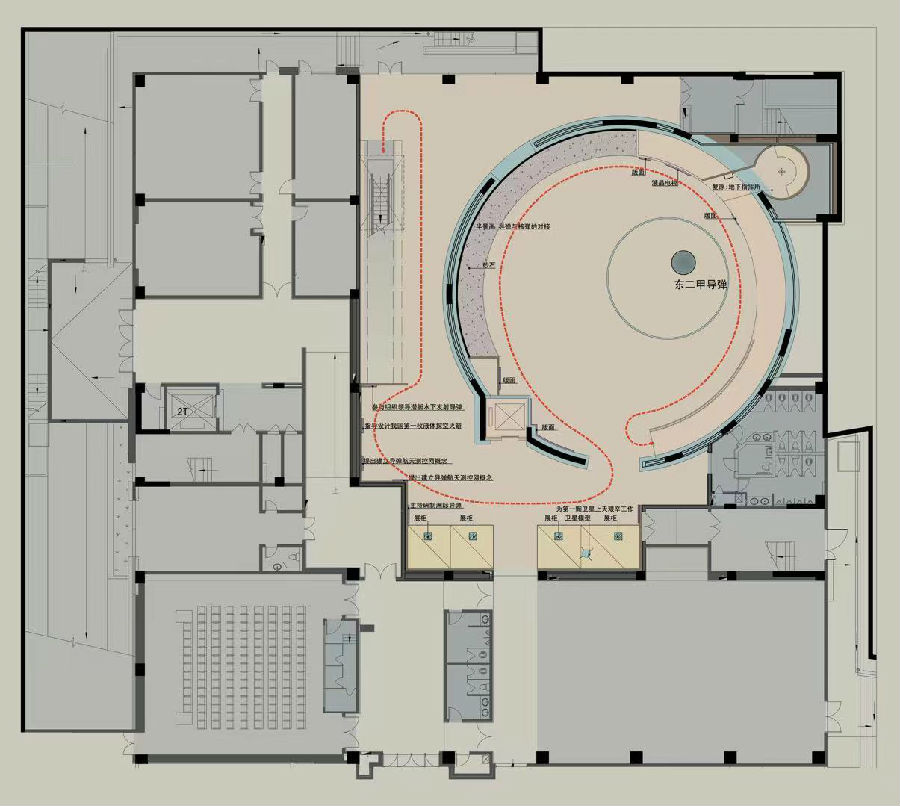

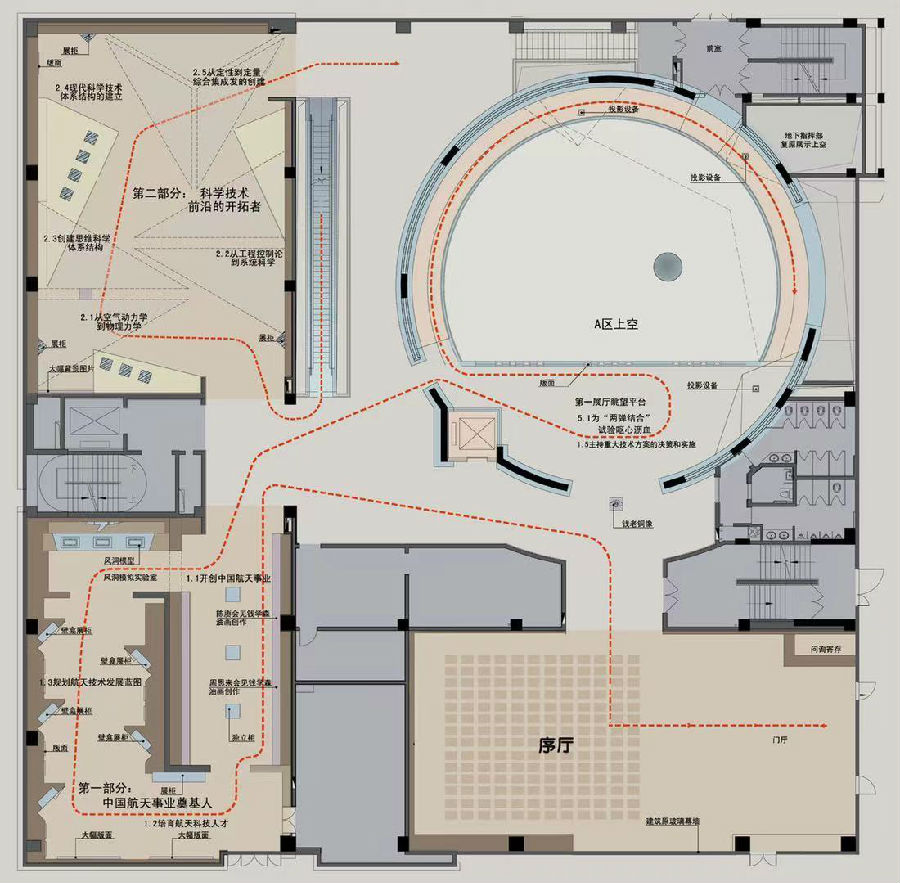

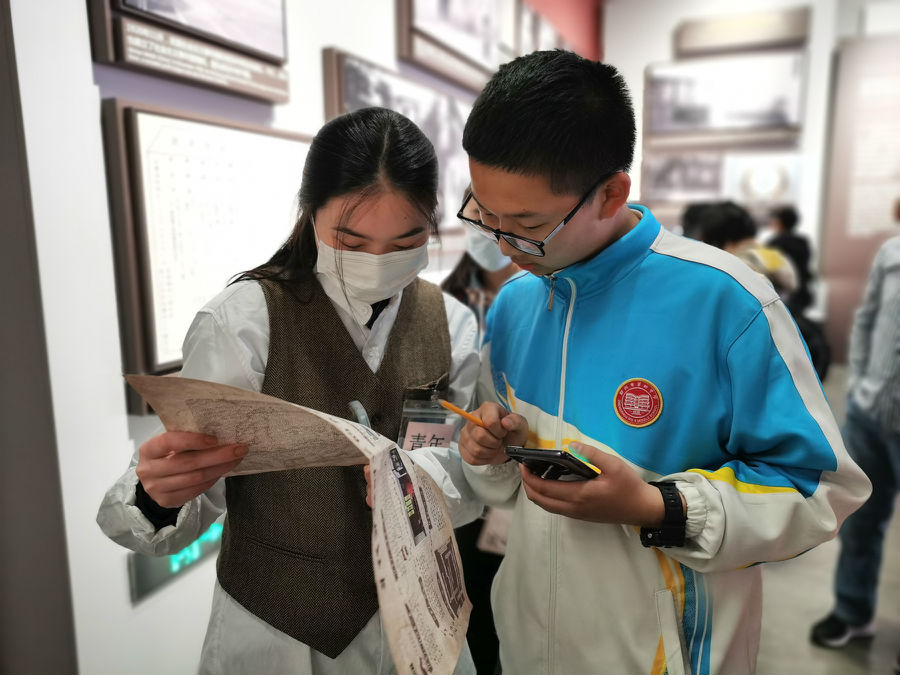

本参观路线为普通(家庭)观众提供30分钟左右的馆内参观体验,侧重表现钱学森为中国航天事业所做出的杰出贡献。

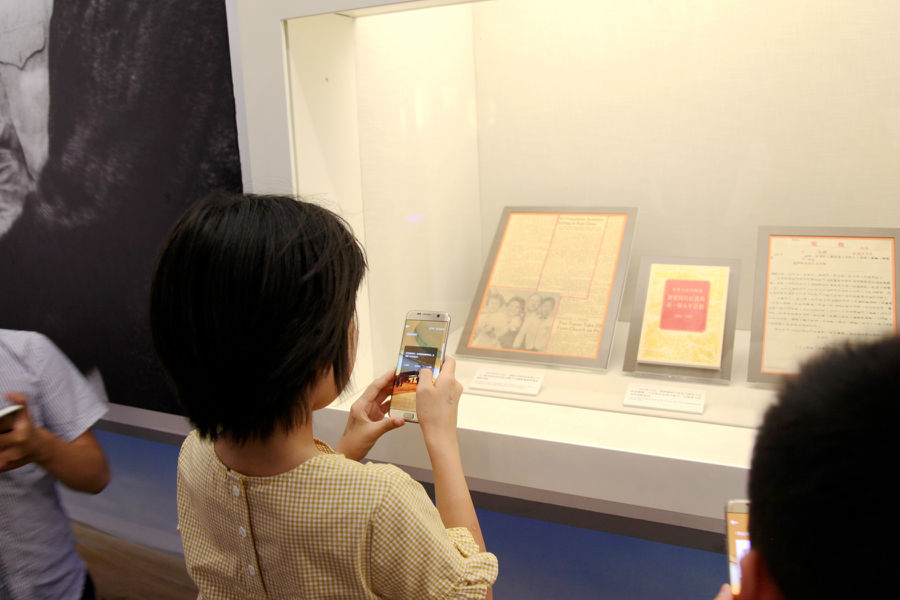

在参观过程中需要详细展品信息的观众,请根据参观需要选择:

(1)至馆内1楼服务中心租借导览设备;

(2)利用手机微信扫描馆内二维码收听语音导览。

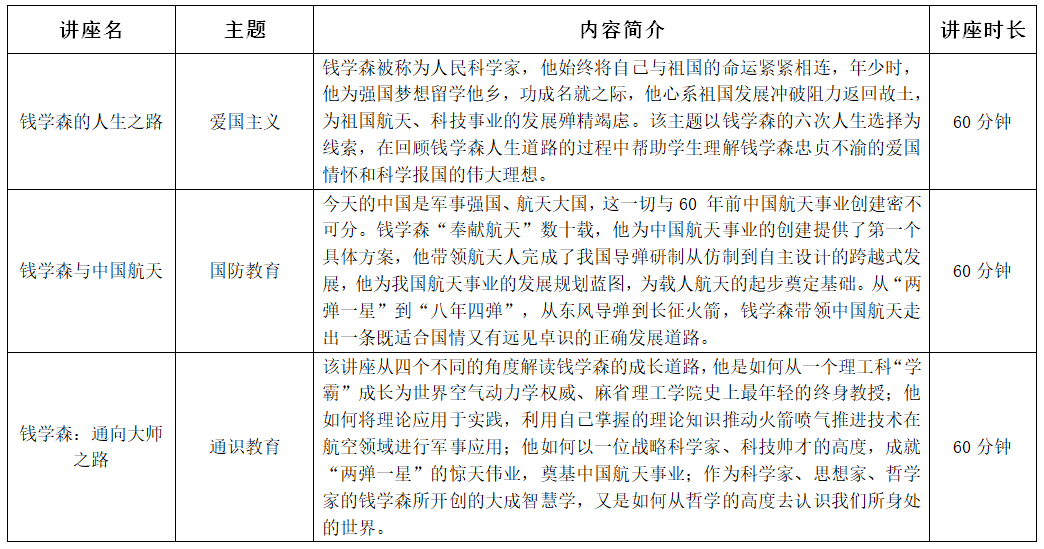

1.观摩巨幕影片“钱学森与中国航天”

活动地点:1楼圆厅

活动时间:5分钟

活动简介:通过观摩一部5分钟的短片初步了解钱学森为中国航天事业做出的贡献。(同时参观DF-2A改进型中近程导弹实体)

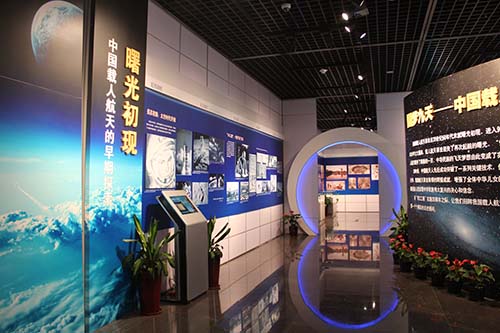

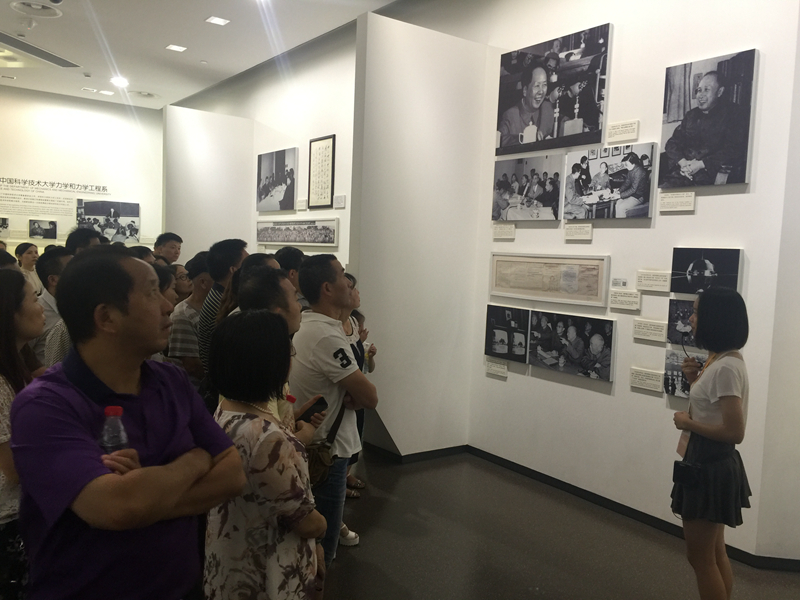

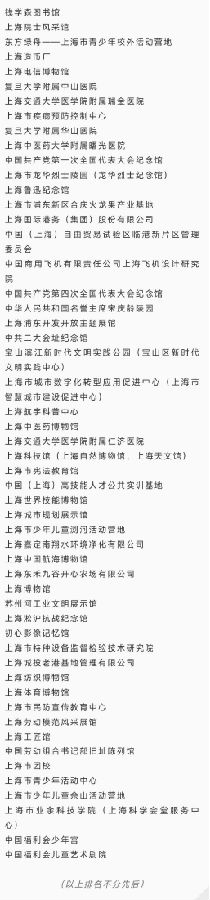

2.参观“中国航天事业奠基人”展览

活动地点:1楼第1展厅

活动时间:20分钟

活动简介及路线:

(1)开创中国航天事业

(2)建设航天科技人才队伍

(3)规划航天技术发展蓝图

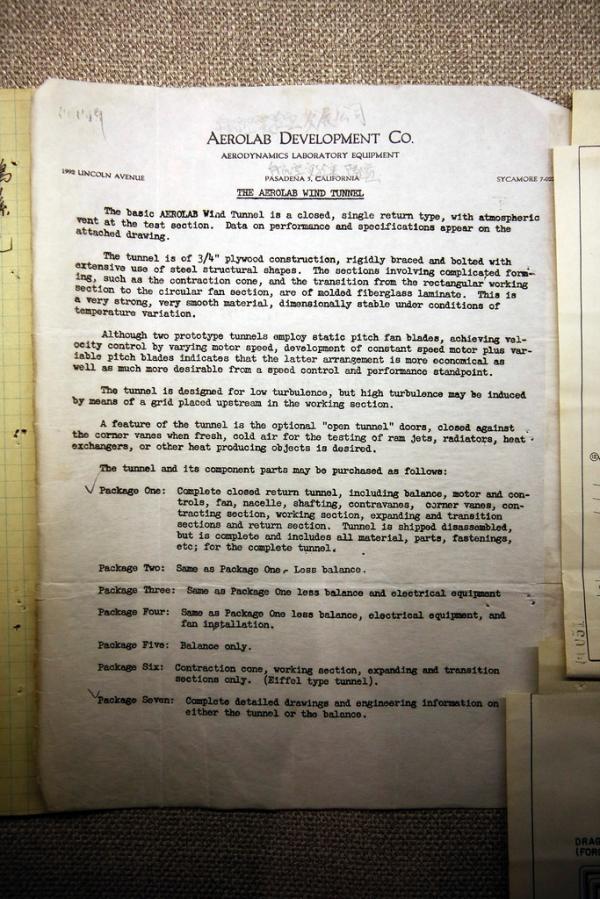

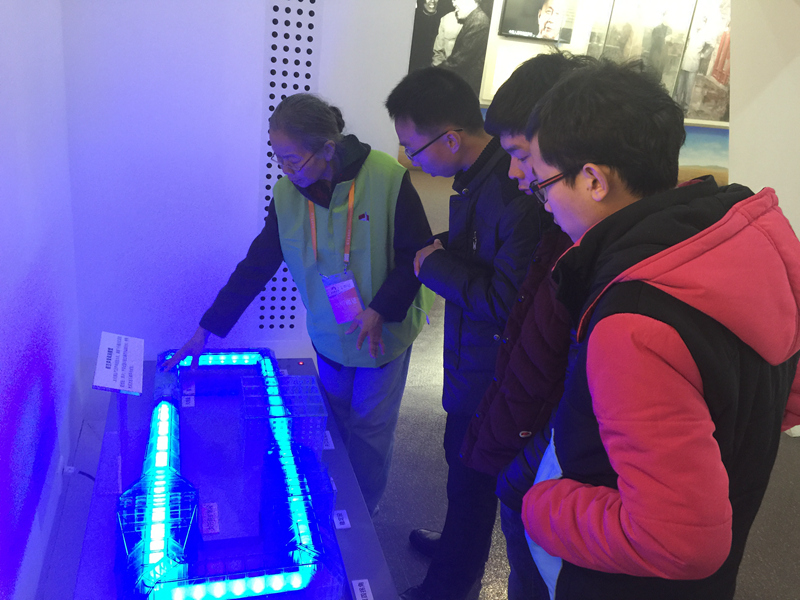

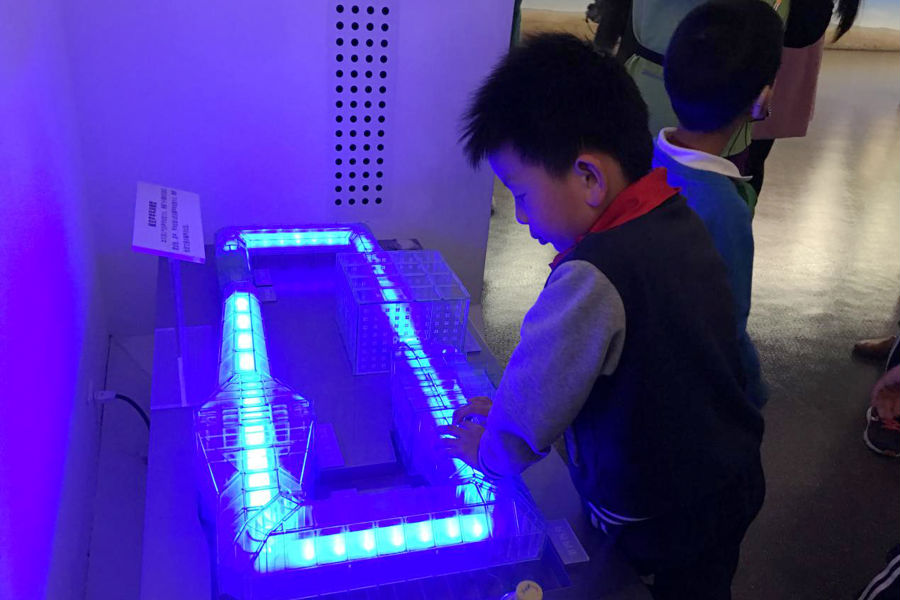

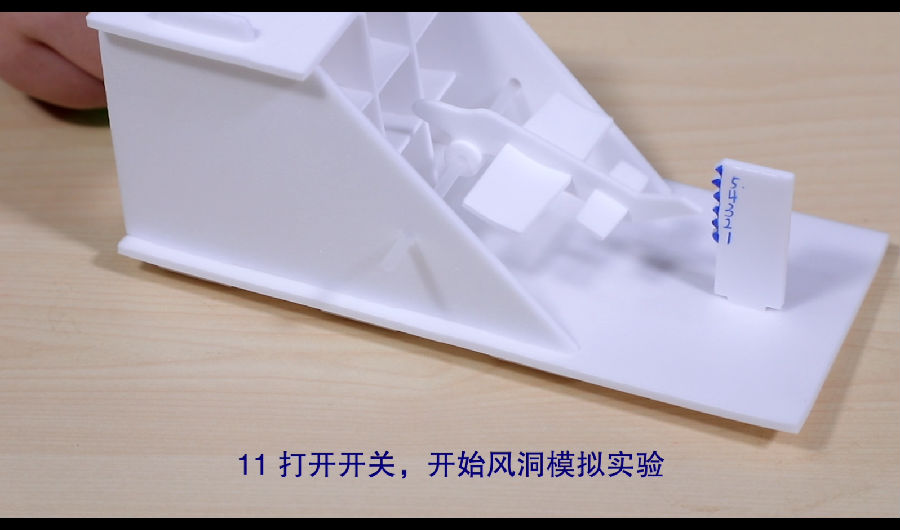

3. 体验低速风洞试验段

活动地点:1楼第1展厅

活动时间:5分钟

活动简介:观看歼10飞机在低速风洞中模拟吹风试验,同时通过风洞内视频短片了解风洞原理及钱学森为中国空气动力事业做出的贡献。

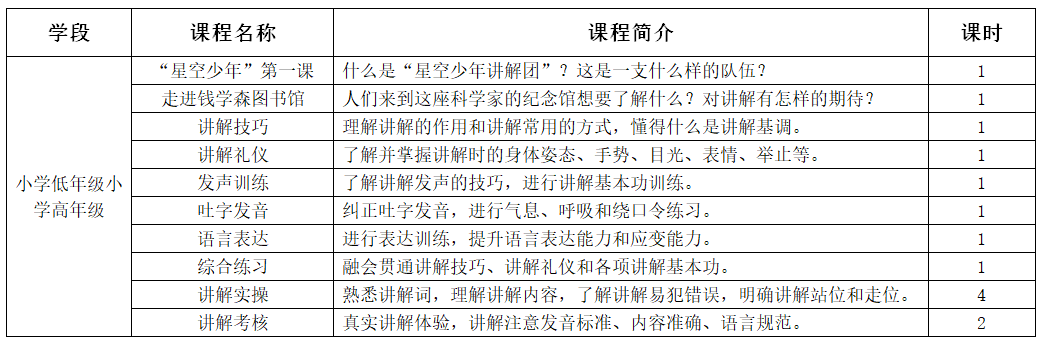

-

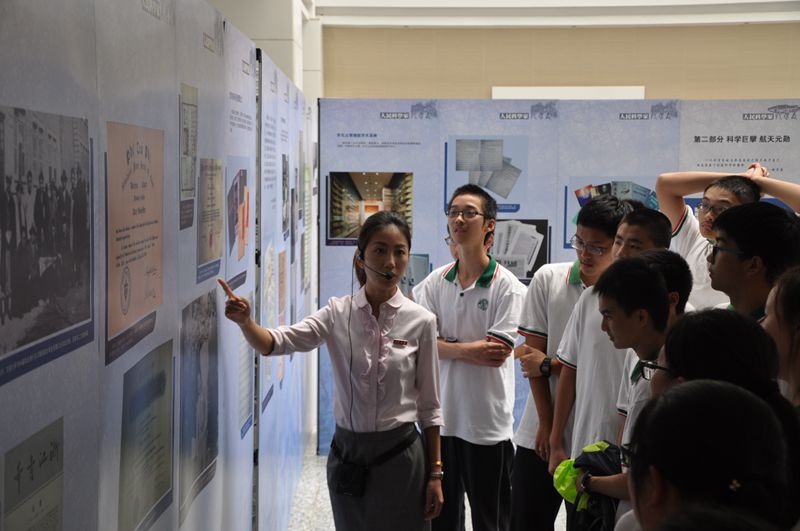

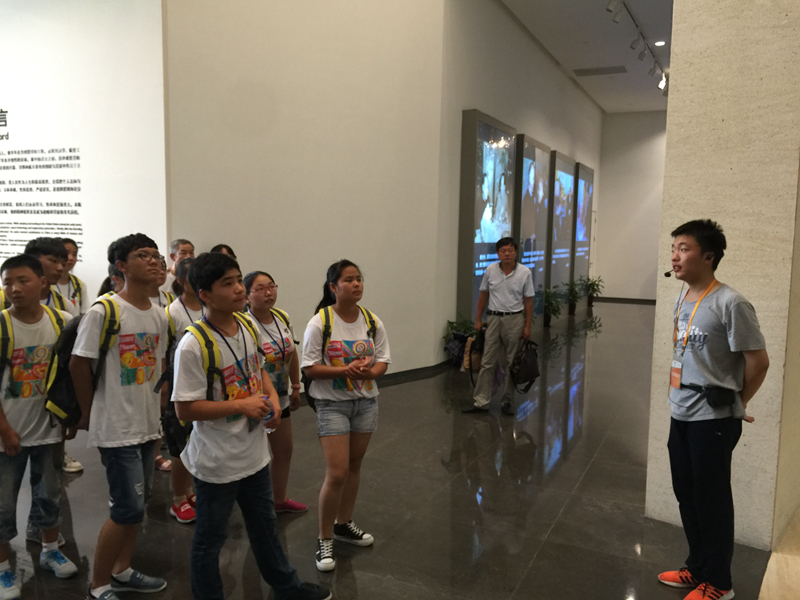

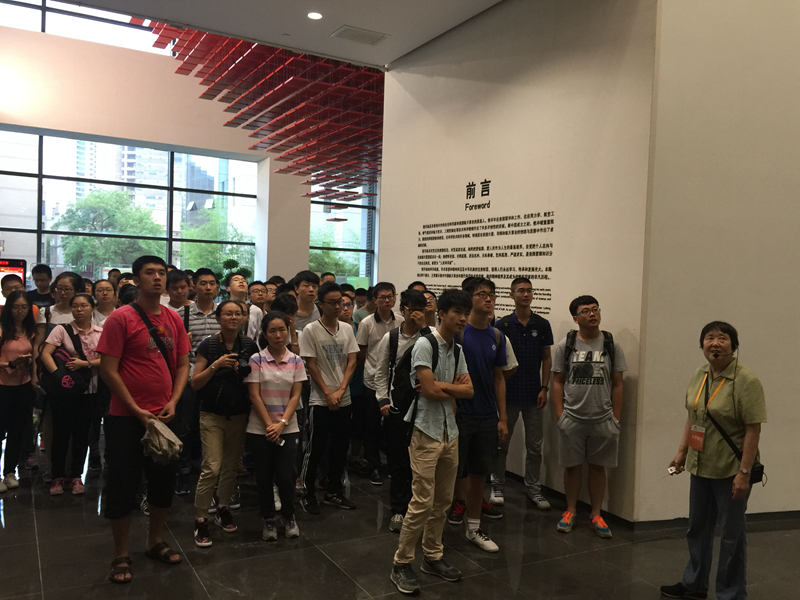

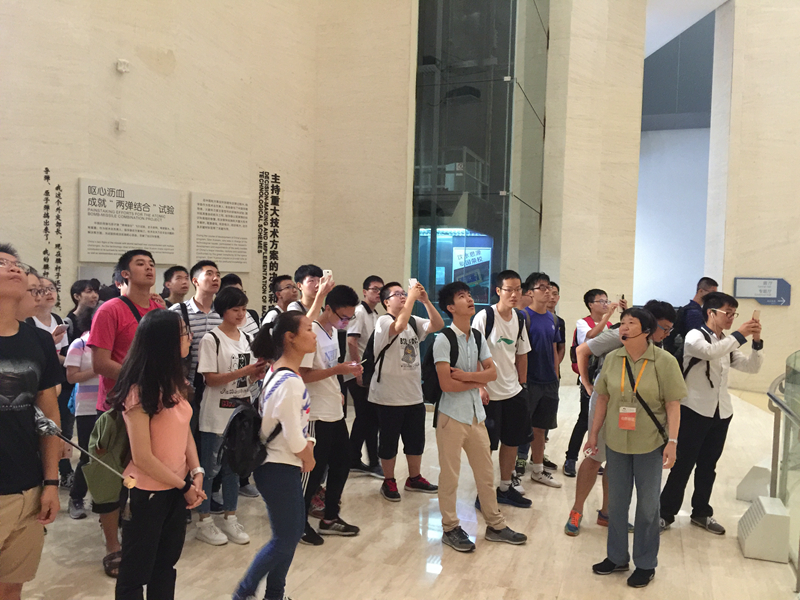

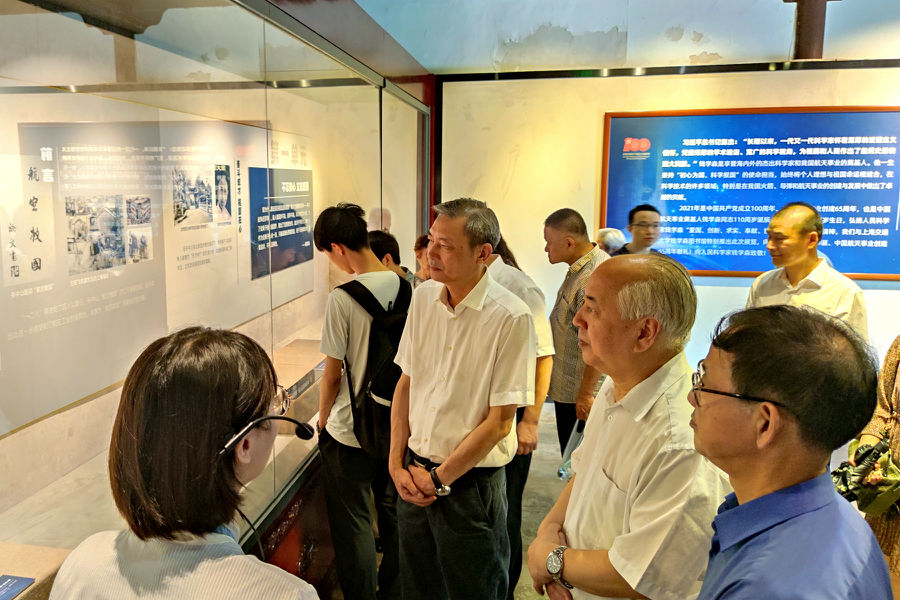

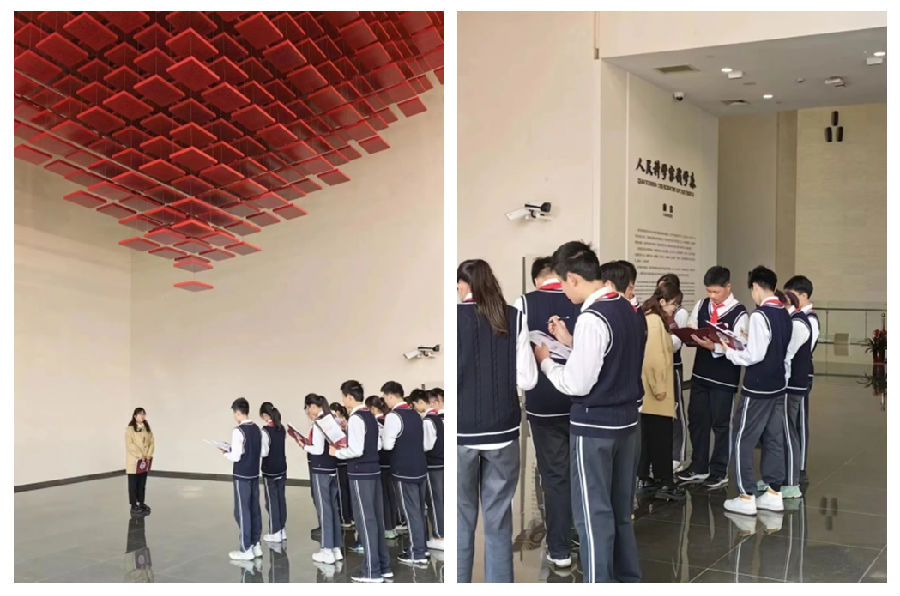

预约团队抵达本馆后,可优先通过团队通道进入展馆序厅。请各位参观者在正式参观开始前,认真阅读钱学森图书馆参观须知,了解馆内参观准则。

所有预约团队需由20名以上成年人团员组成,并提前至少3天进行预约

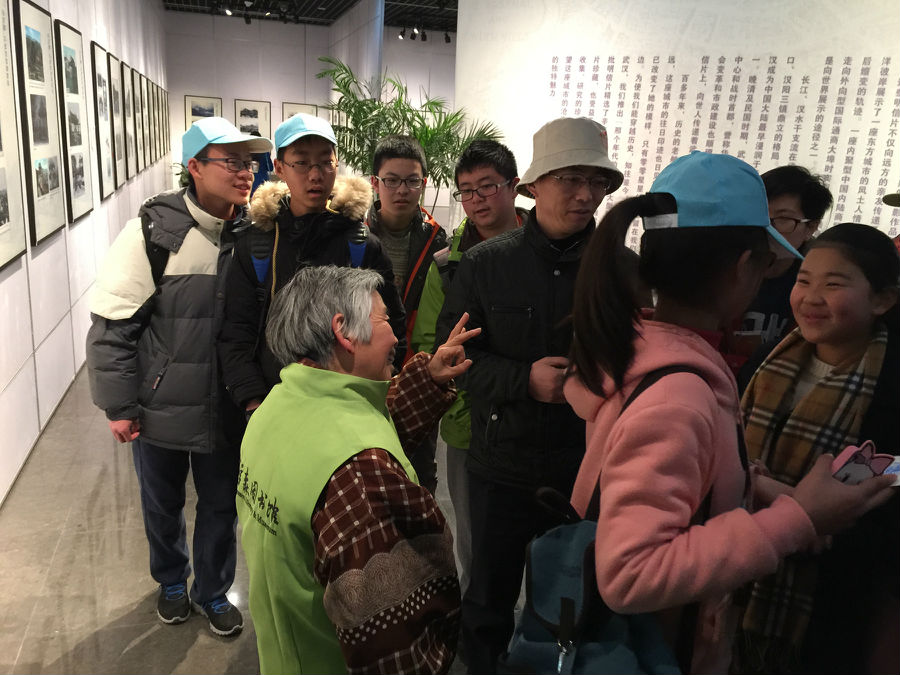

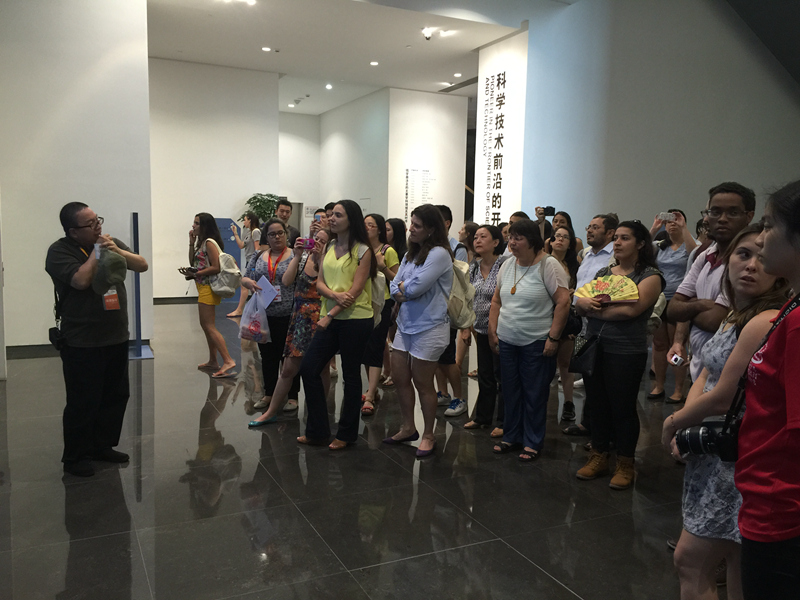

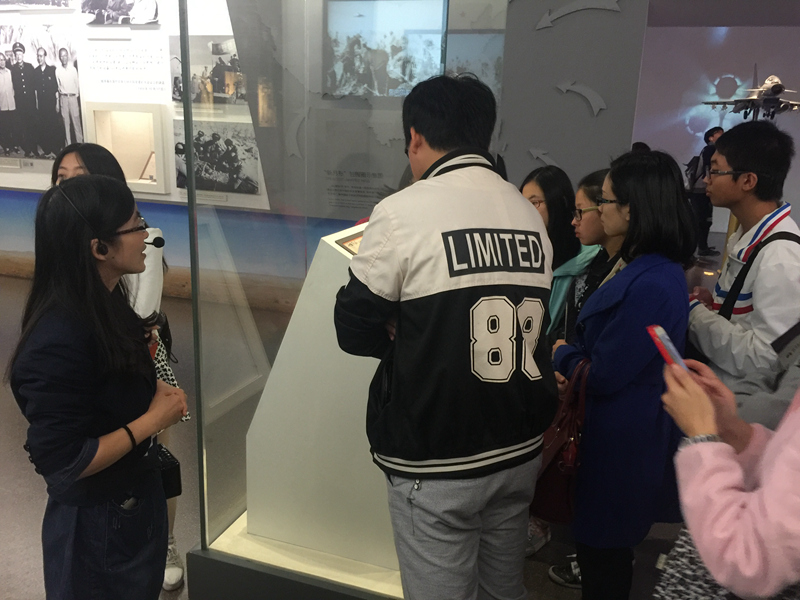

预约团队将根据团队自身需求在专职讲解员或志愿讲解员的带领下,进行馆内的主题参观。我们提供包括主题路线讲解、专题纪录片观赏、专家互动讲座、场景复原体验等多种形式的服务项目。

讲解语言:中英文双语

团队人数限制:

为保证参观质量,建议团队人数不超过60人。

若团队人数超过60人,您可选择:

1、在展馆序厅由讲解员进行钱学森生平与钱馆简介的概述讲解;

2、在预约时,注明需要的讲解人员数量,由馆内服务人员致电具体沟通参观事宜。

参观日程:

本馆的日常开放时间为每周二-周日 9:00-17:00,16:30停止入馆。

如您选择了除讲解外的其他参观项目,请关注当日的时间表,以免错过您的活动项目。

联系方式:

预约电话:021-62932068 服务中心

咨询电话:021-62933397 社教宣传部

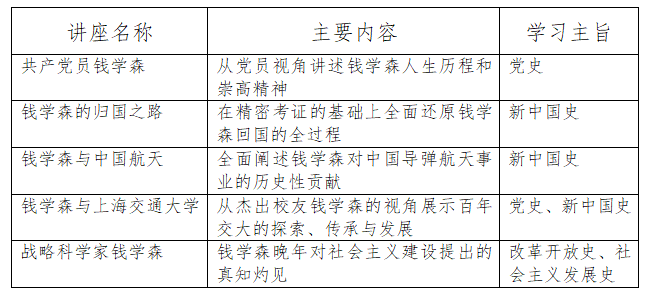

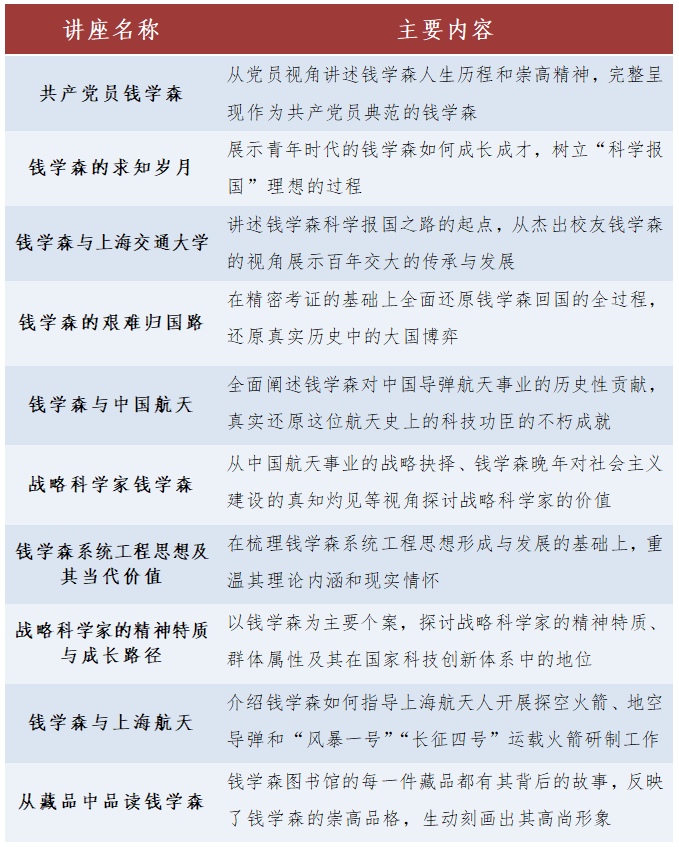

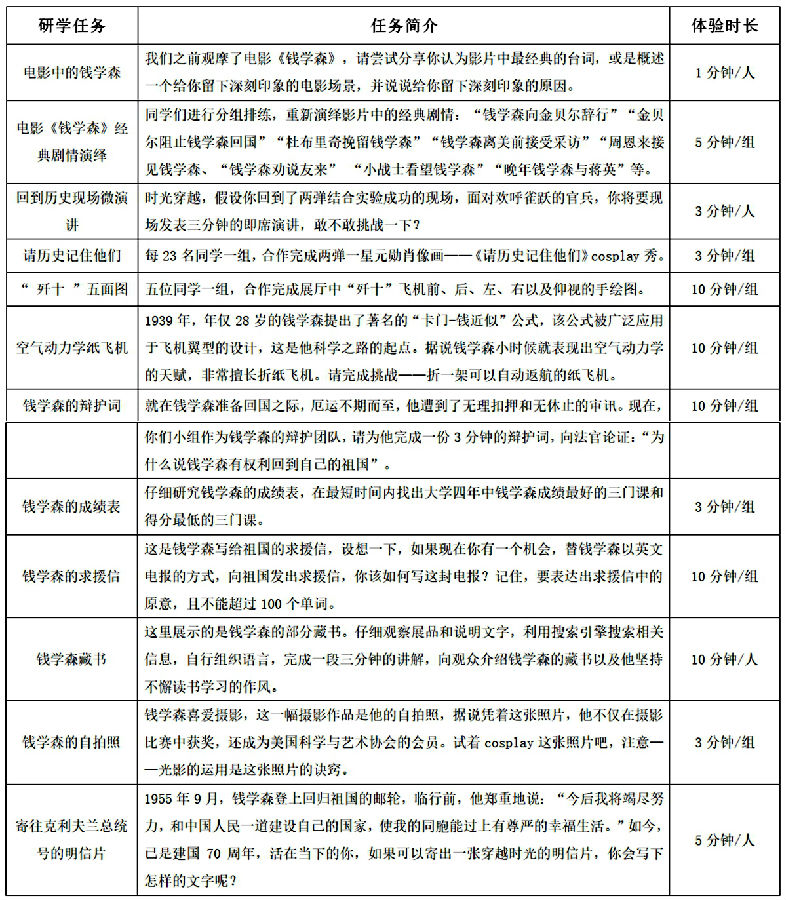

参观主题如下:

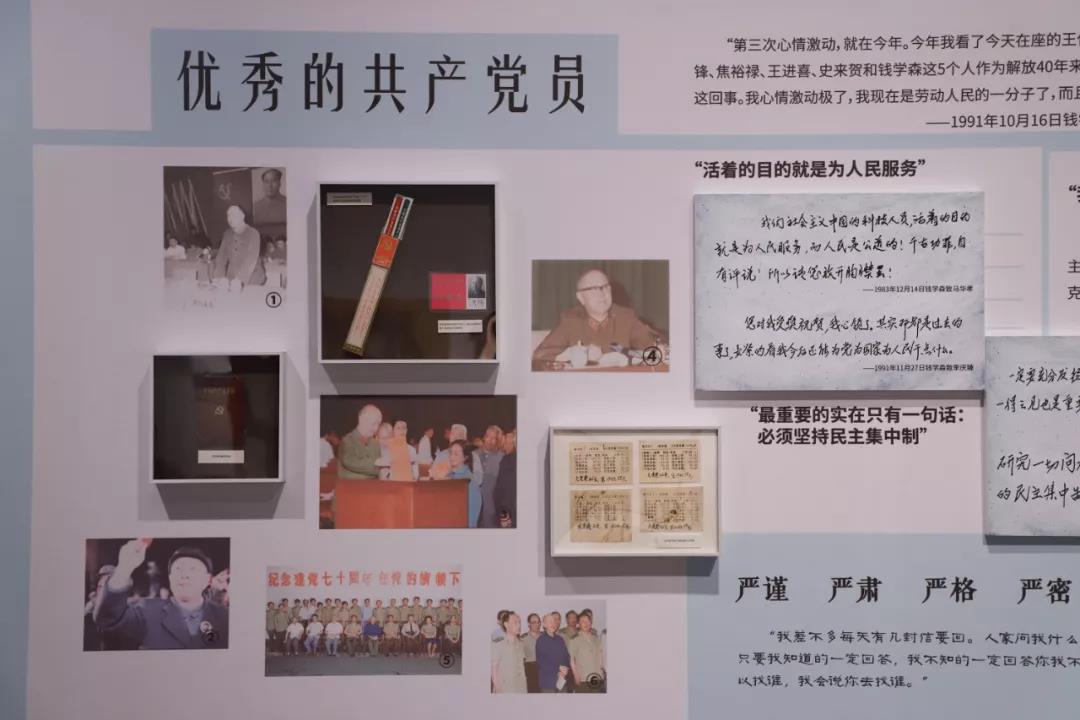

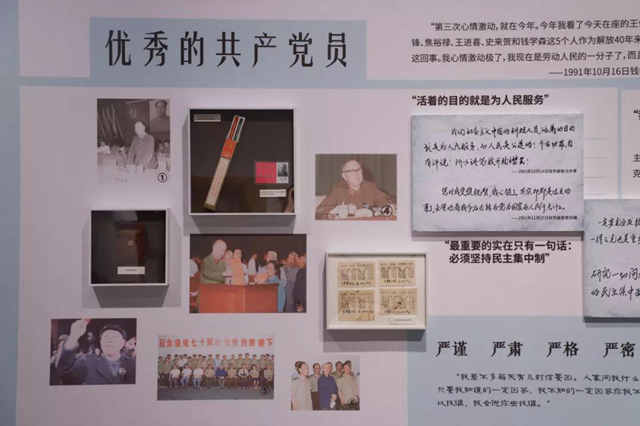

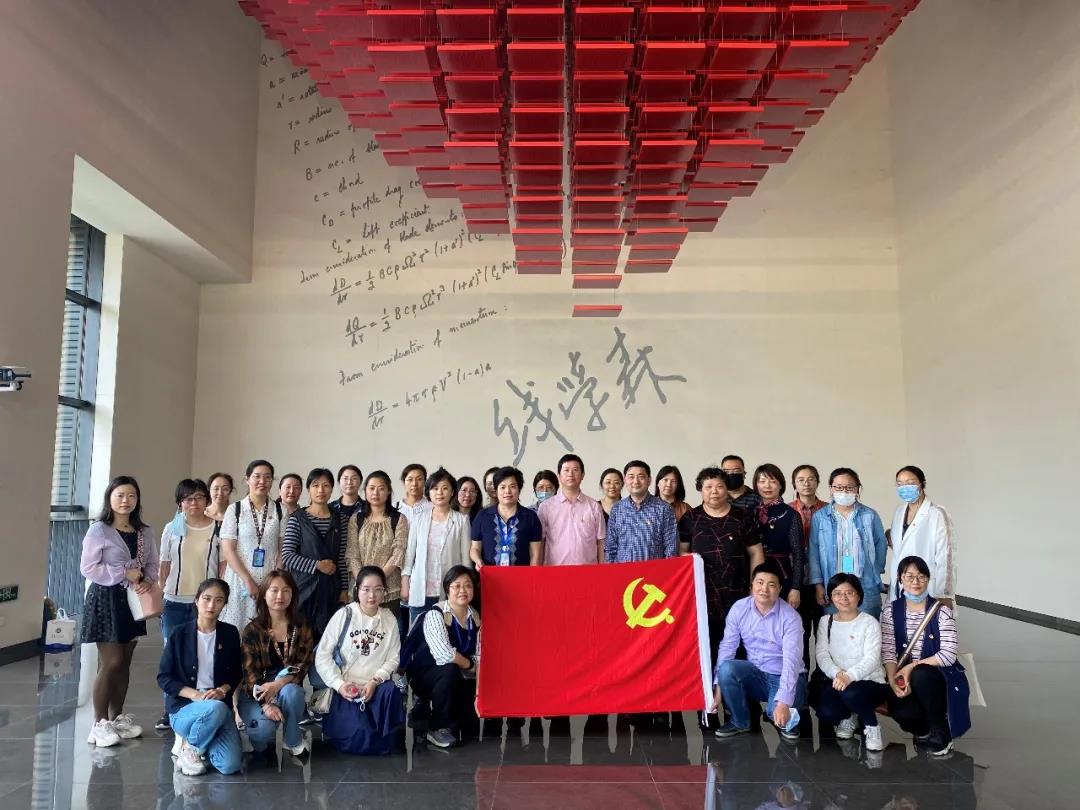

主题一、共产党员的典范钱学森

所需时间:90-150分钟左右

简介:

钱学森是新中国导弹航天事业的奠基人,是名副其实的科技帅才,是一个百科全书式的大知识分子。同时,他也是一位党的高级领导,担任过不同岗位的领导职务。他身上体现出来的一位知识分子和优秀共产党员的理想信念、高尚品德和风范永不过时,值得今天的我们深入学习传承。

参观活动菜单:

重温入党誓词——一次宣誓,一份初心(10分钟)

活动内容:

1、主持人宣布仪式开始

2、党组织负责人致辞

3、领誓人带领重温入党誓词

参观钱馆展厅——一位党员,一盏明灯(60分钟)

参观内容:

1、中国航天事业的奠基人

2、科学技术前沿的开拓者

3、人民科学家风范

4、战略科学家的成功之道

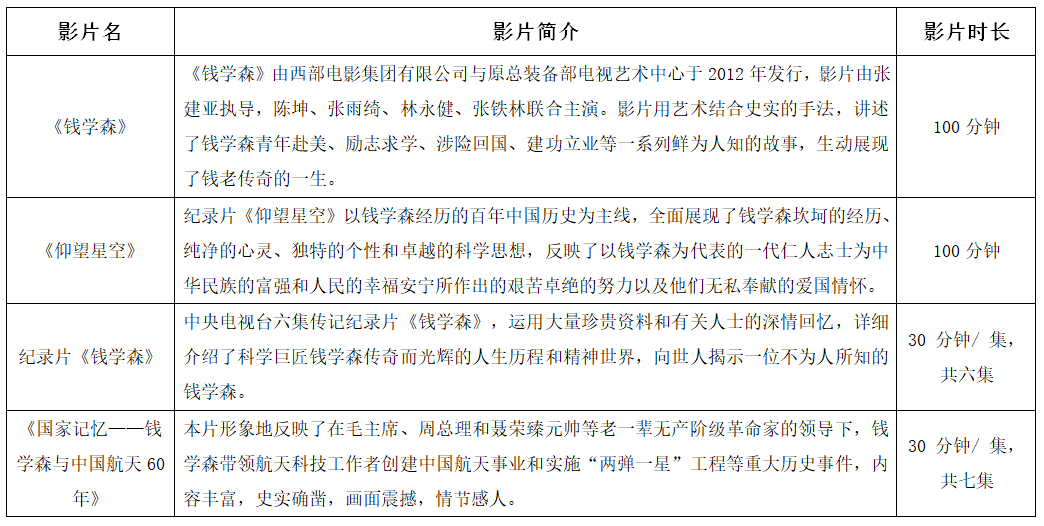

主题电影党课——一场电影,一堂党课(可选)

活动内容:

1、观看电影《钱学森》(90分钟)

2、微党课《共产党员的典范钱学森》(40分钟)

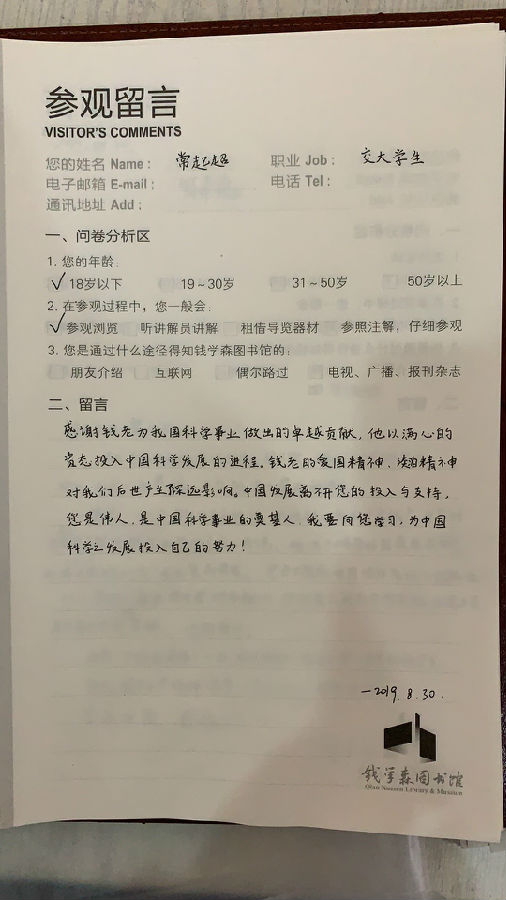

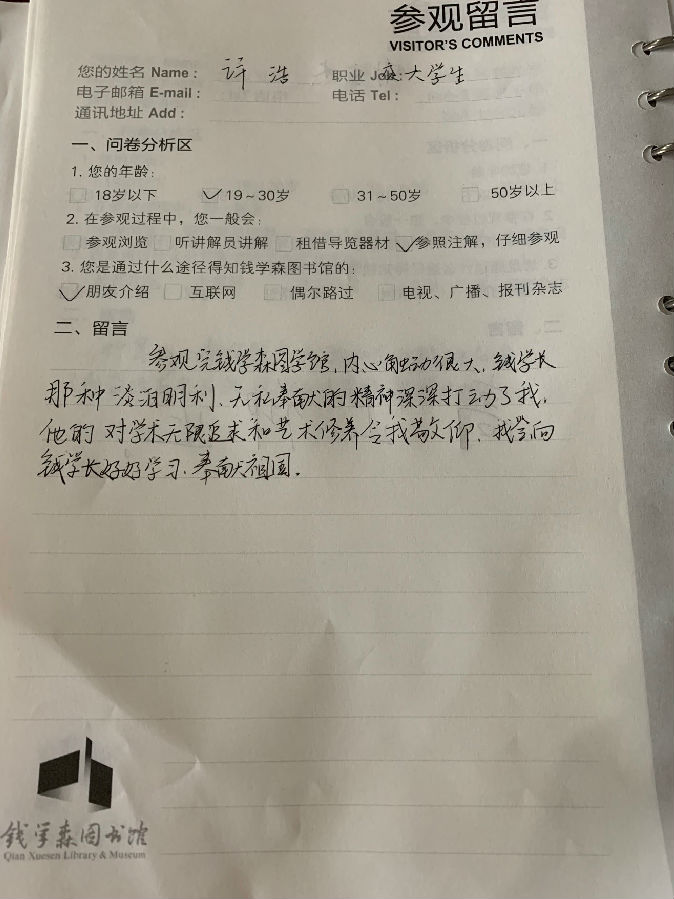

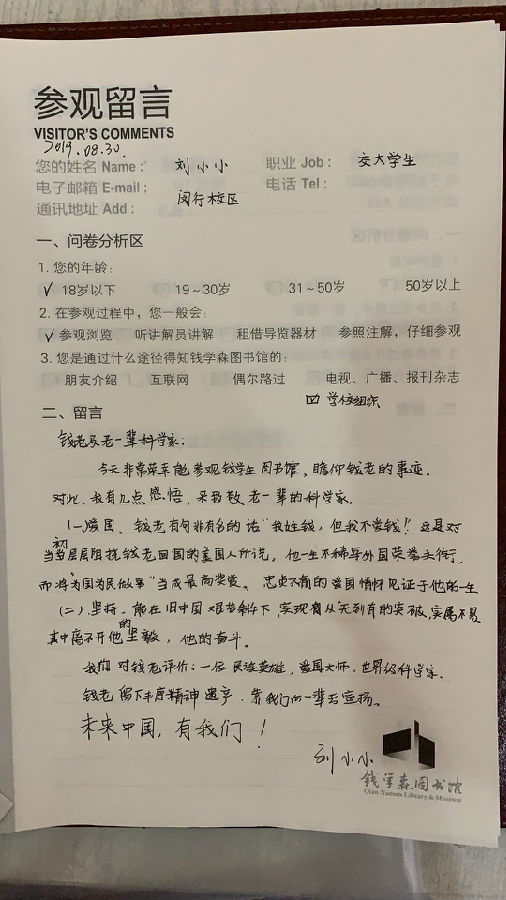

留下学习感言——一句感言,一种信念(10分钟)

活动内容:

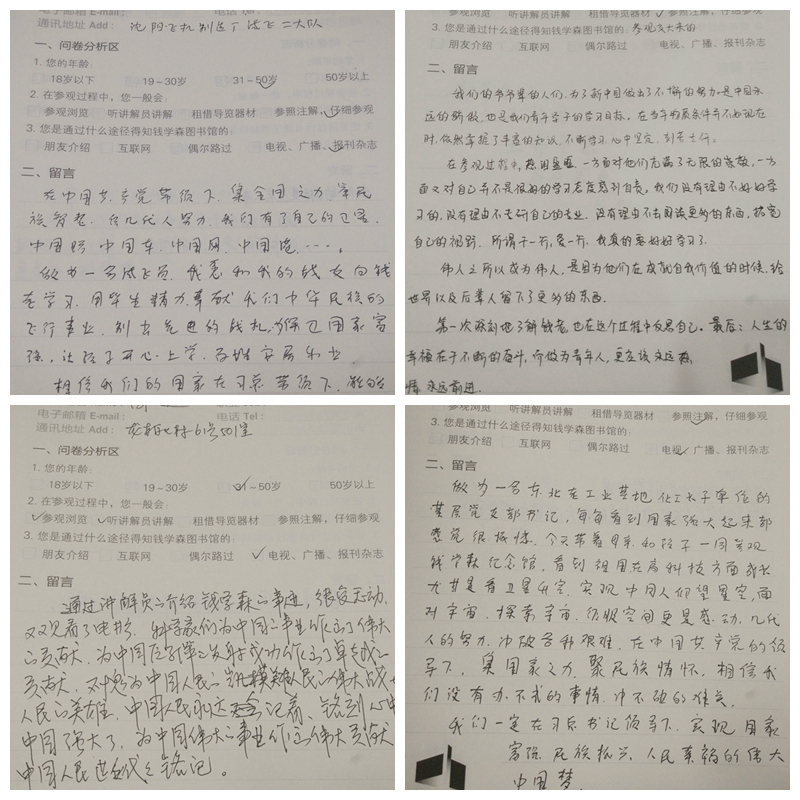

1、在钱学森图书馆微信平台或留言册留下自己的参观学习感言

2、钱学森图书馆定期在官网、微信平台评选和推送优秀感言

主题二、杰出的战略科学家钱学森

所需时间:90-120分钟左右

简介:

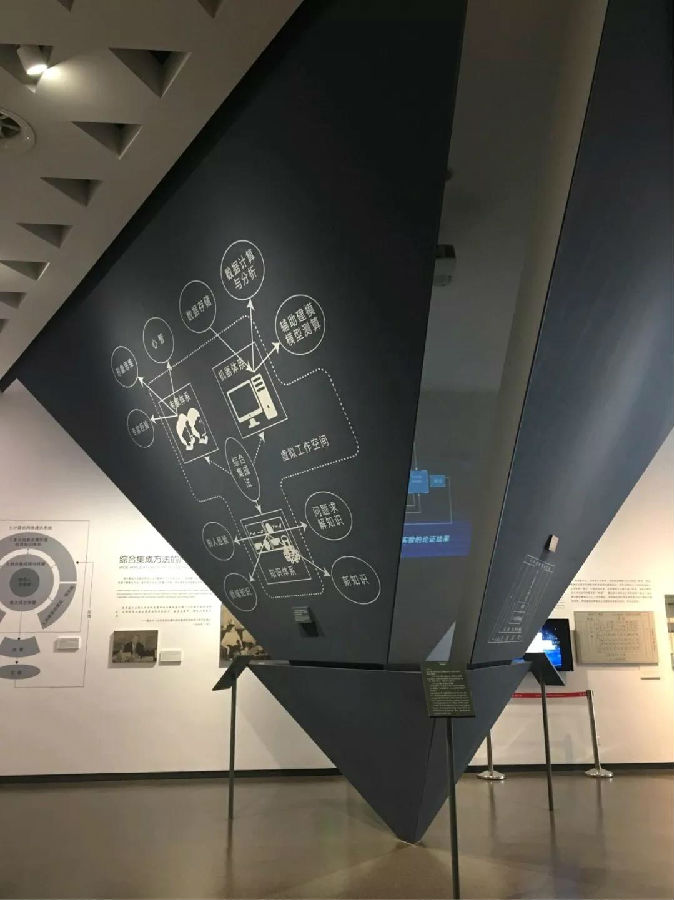

作为科学家,钱学森的研究领域十分广泛,在应用力学、物理力学、系统科学、思维科学等诸多领域,都进行了深入的思考与研究,提出了一系列新观点、新思想和新理论,这些学术思想与他在航天事业中取得的成就相比毫不逊色,更显辉煌。该主题将带领你了解钱学森的科学思想与学术成就,领略战略科学家钱学森的风采。

参观活动菜单:

主题参观(60分钟)

重点了解钱学森在不同时期的科学思想和学术贡献。

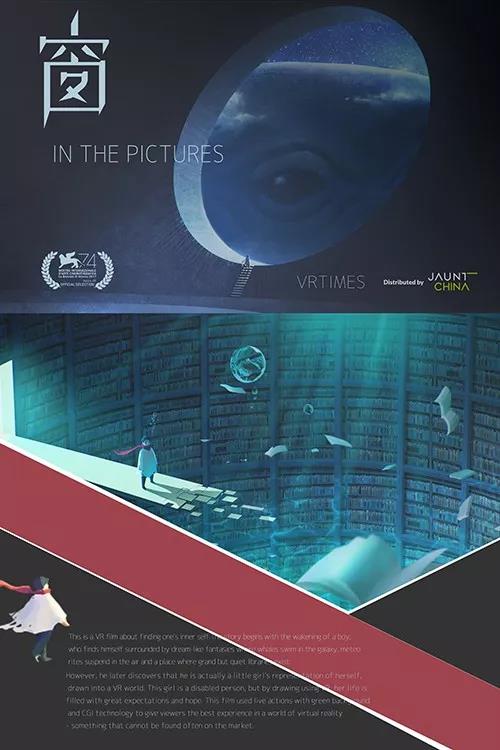

主题观影(可选)

《仰望星空》(100分钟)

《国家记忆——钱学森与中国航天》(60分钟)

《人民科学家钱学森》 (35分钟)

专题讲座(60分钟)

《战略科学家钱学森》重点介绍钱学森如何为中国导弹航天事业的战略决策提供技术支撑以及晚年他提出的战略性见解和前瞻性思想。

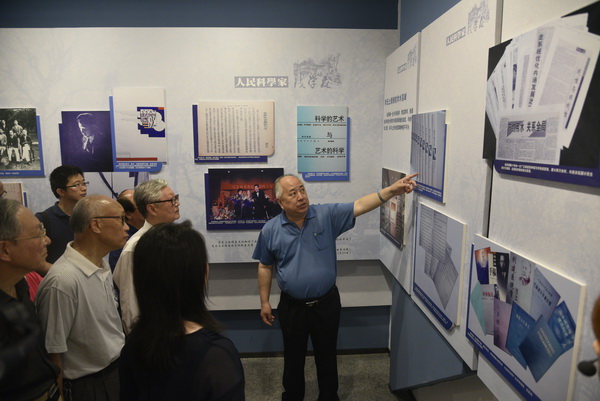

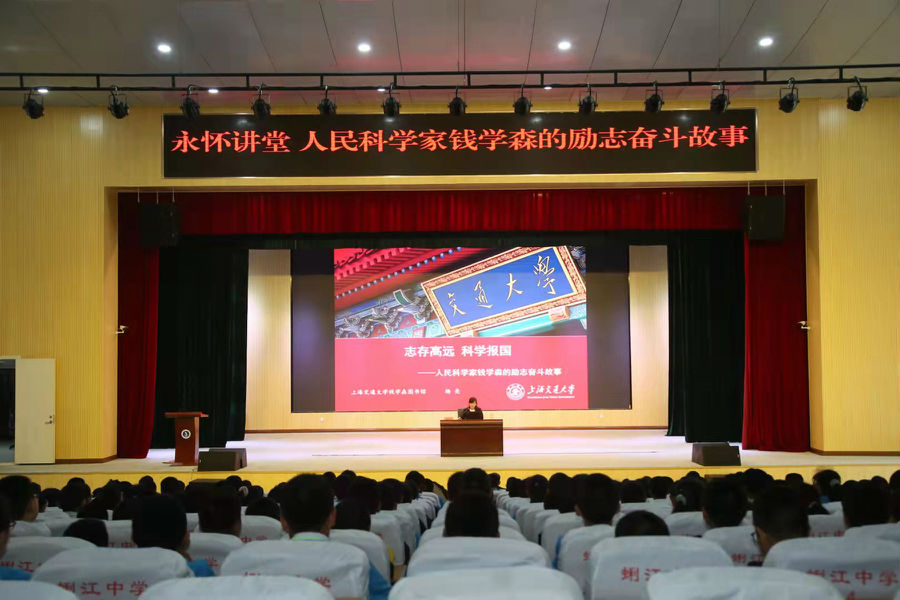

主题三、人民科学家钱学森

所需时间:90-120分钟左右

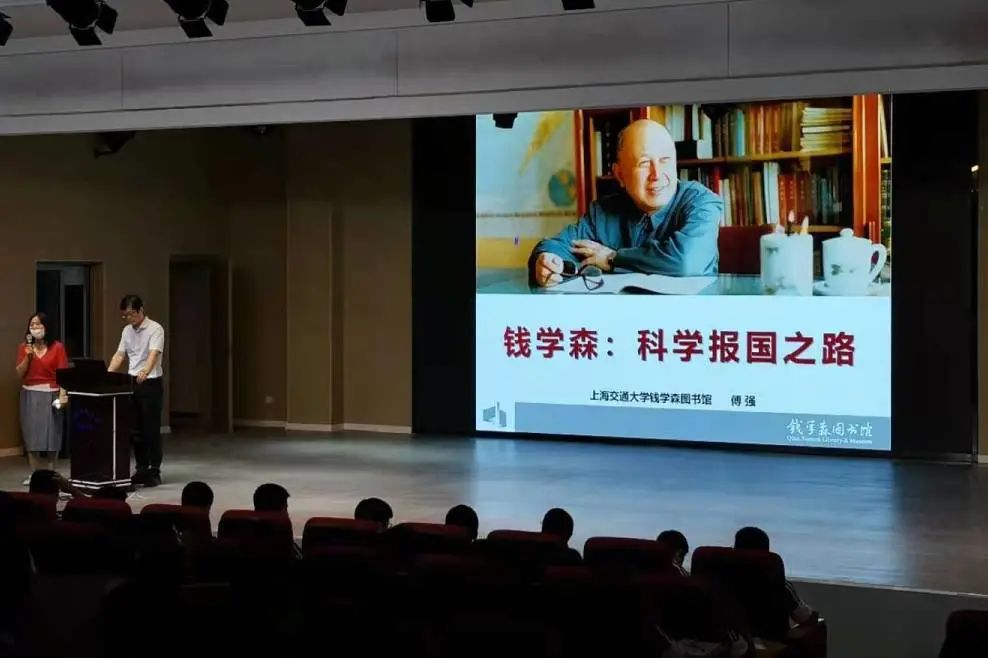

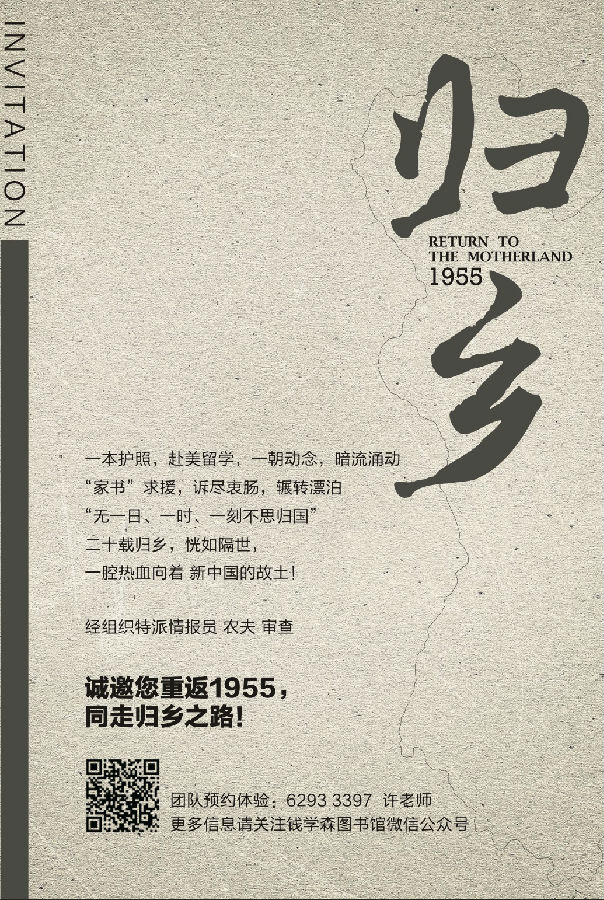

简介:

钱学森被称为人民科学家,他始终将自己与祖国的命运紧紧相连,年少为强国梦想留学他乡,始终心系祖国发展冲破阻力返回故土,为祖国的航天、科技事业发展殚精竭虑。该主题将带您回顾人民科学家钱学森的爱国情怀以及他科学报国的伟大理想。

参观活动菜单:

主题参观(60分钟)

回顾钱学森人生道路,讲述钱学森忠贞不渝的爱国情怀和科学报国的伟大理想。

主题观影(可选)

《仰望星空》(100分钟)

《钱学森》(60分钟)

《人民科学家钱学森》(35分钟)

专题讲座(60分钟)

《人民科学家钱学森》重点介绍钱学森如何将自己与祖国的命运紧紧相连,为祖国航天、科技事业的发展殚精竭虑。

如果您的团队还有其他参观需求,请提前与社教宣传部联系沟通:

021-62933397、62933398

-

预约团队抵达本馆后,可优先通过团队通道进入展馆序厅。请各位参观者在正式参观开始前,认真阅读钱学森图书馆参观须知,了解馆内参观准则。

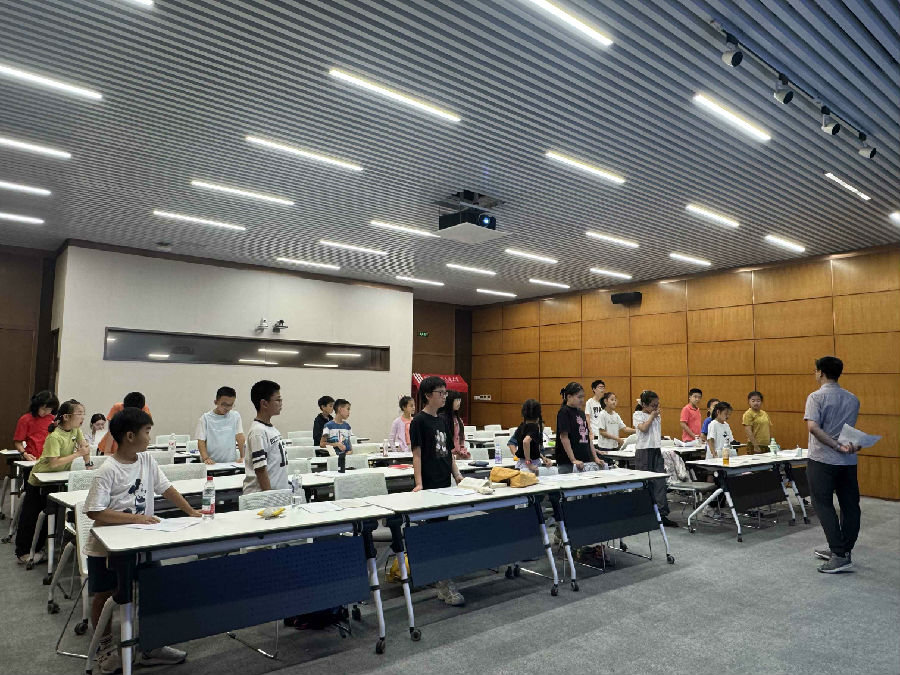

所有活动需以班级为单位,并提前至少7天进行预约方可参加。

预约团队将根据团队自身需求在专职讲解员或志愿讲解员的带领下,进行馆内的主题参观。我们提供包括分学段讲解、专题纪录片观赏、专家互动讲座、航天动手做体验等多种形式的服务项目。

讲解语言:中英文双语

参观日程:

本馆的日常开放时间为每周二-周日 9:00-17:00,16:30停止入馆。

如您选择了除讲解外的其他参观项目,请关注当日的时间表,以免错过您的活动项目。

联系方式:

预约电话:021-62932068 服务中心

咨询电话:021-62933397 社教宣传部

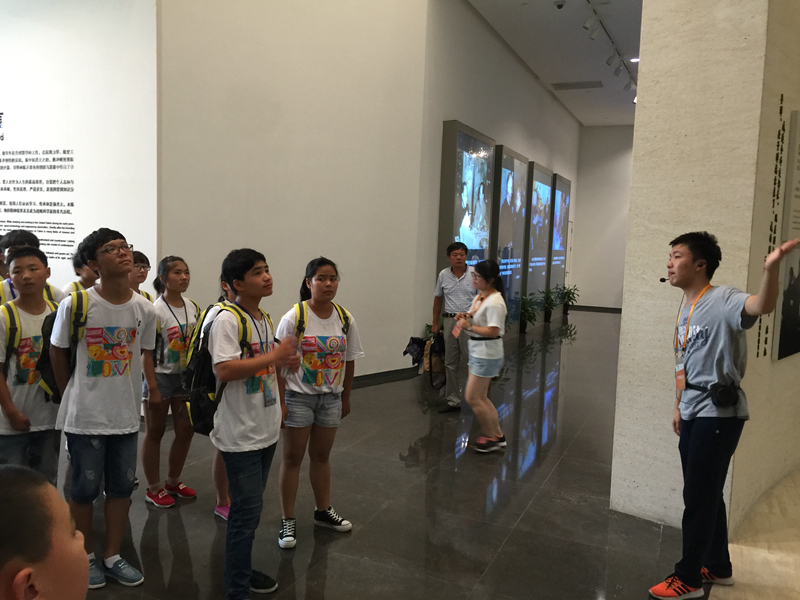

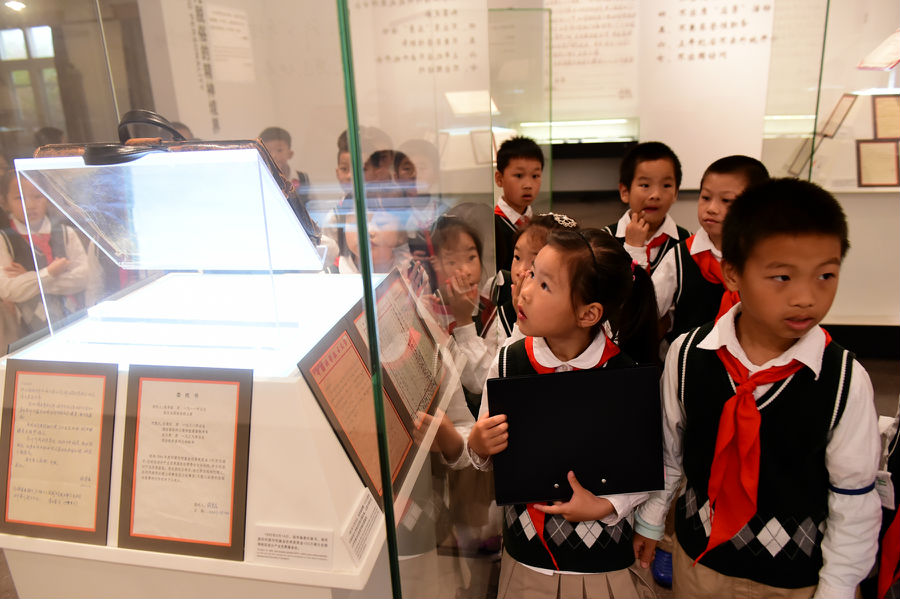

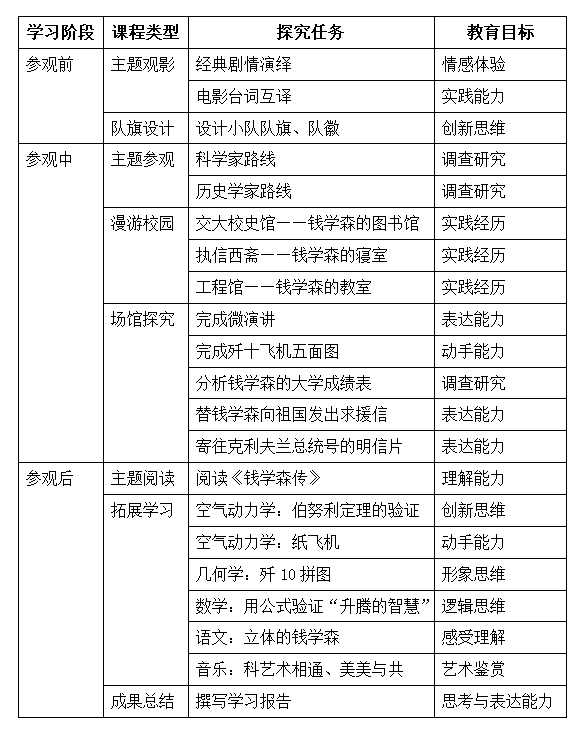

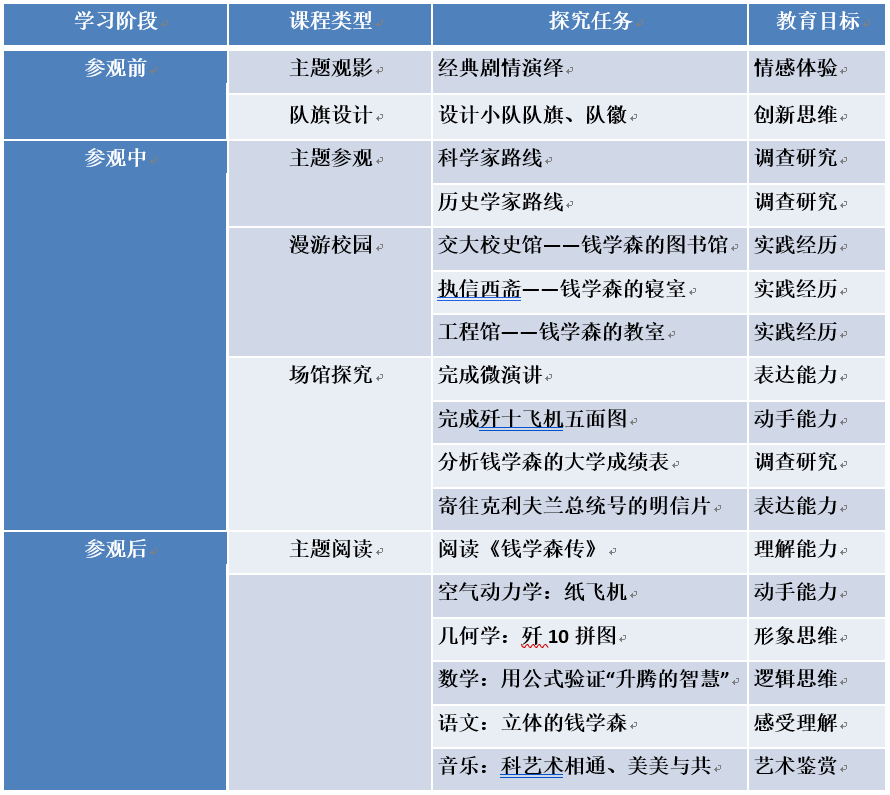

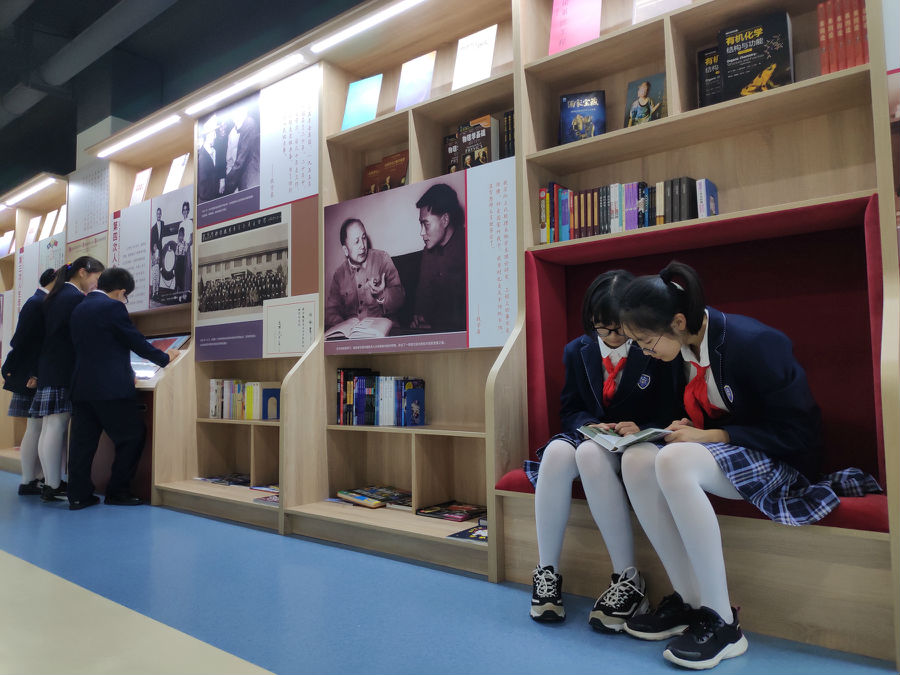

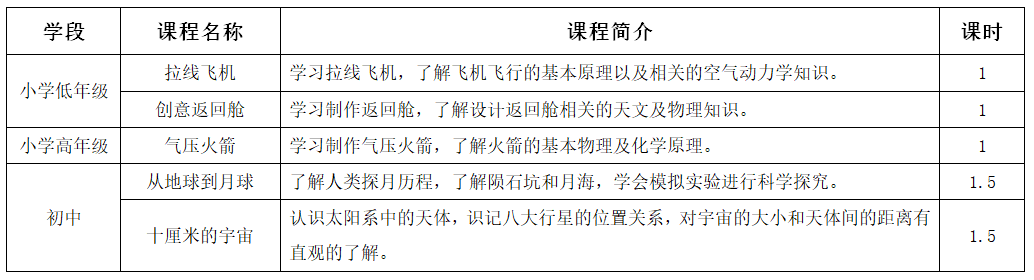

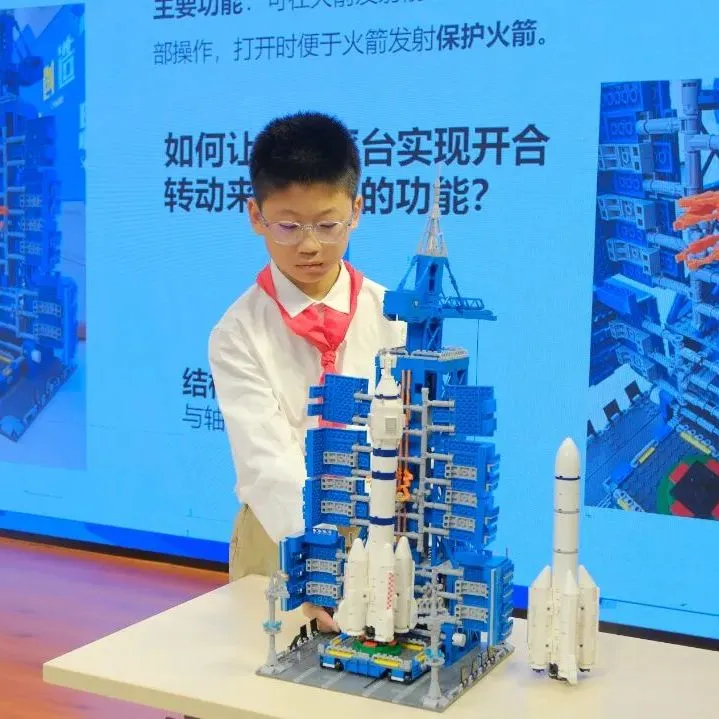

对应学段如下:

幼儿园阶段

建议参观人数:20-30人

简介:

通过生动活泼的讲解形式,帮助学龄前儿童认识和了解大科学家钱学森的人生故事和科学成就,培养他们对钱学森爷爷的敬仰和热爱。激发其好奇心,引发他们对科学的兴趣,从小打下航天知识基础。

参观活动菜单:

讲解

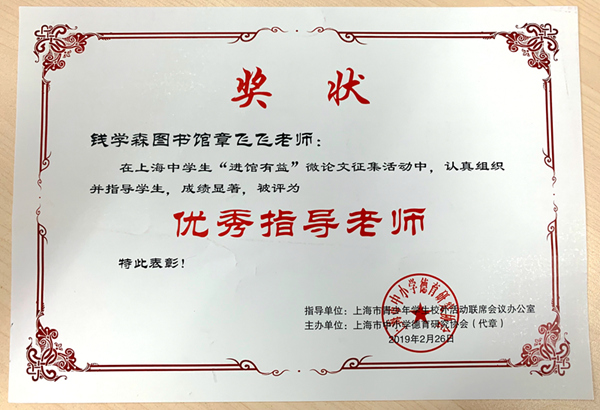

“听飞飞哥哥讲故事” (30分钟—45分钟,可沪语讲解)

扫描馆内二维码收听“钱馆好童声”语音讲解 (45分钟)

观影

《天地神州之天宫大讲堂》 (30分钟)

《天地神州之星际大归航》 (30分钟)

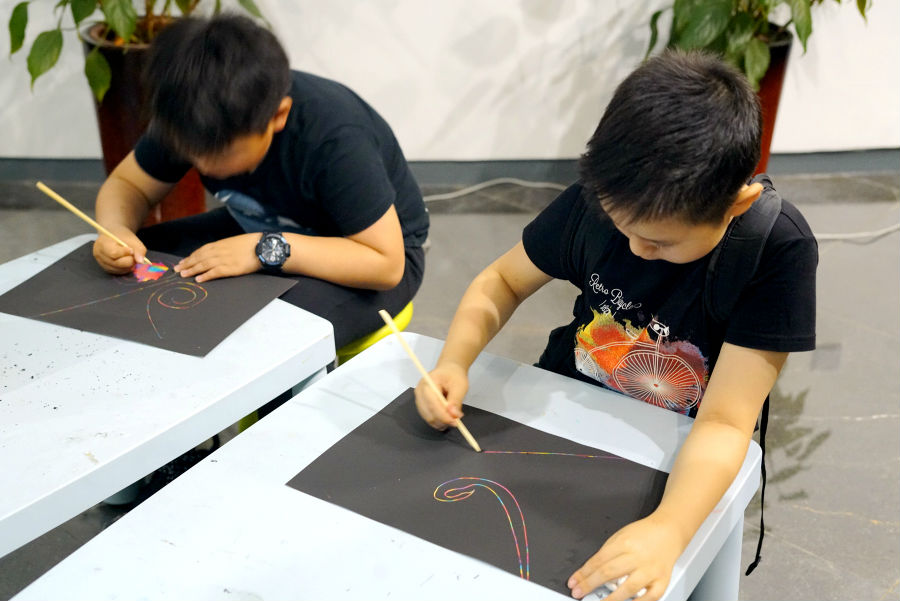

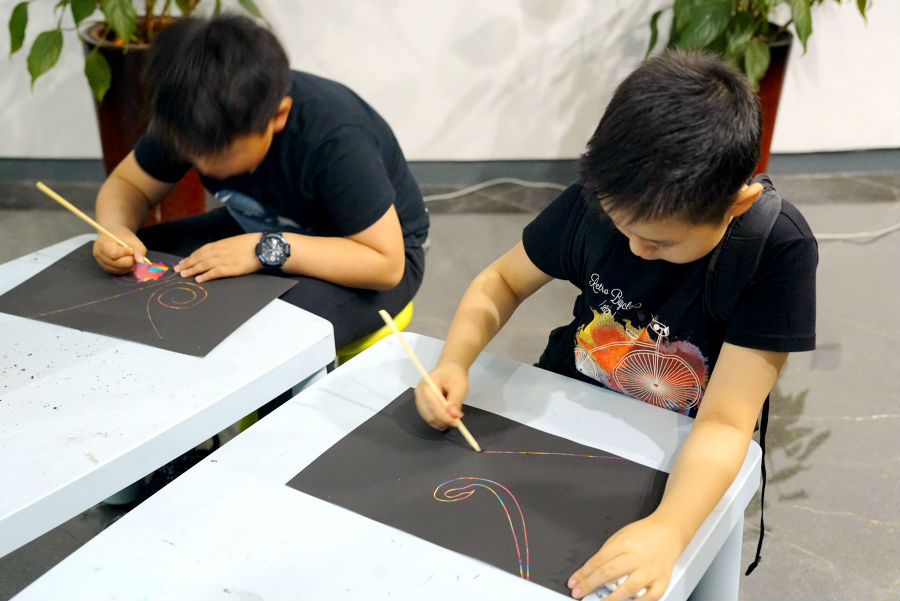

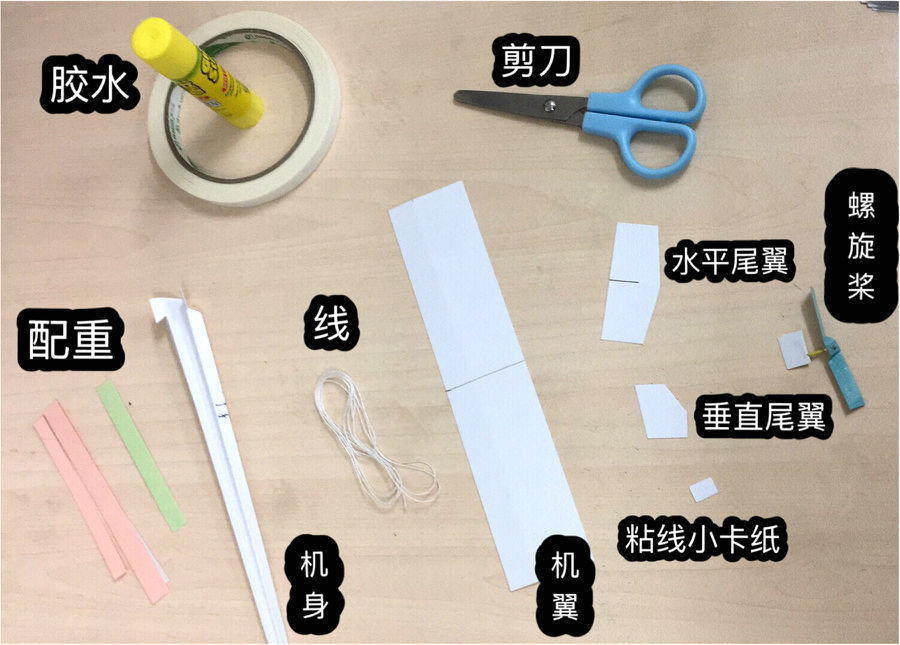

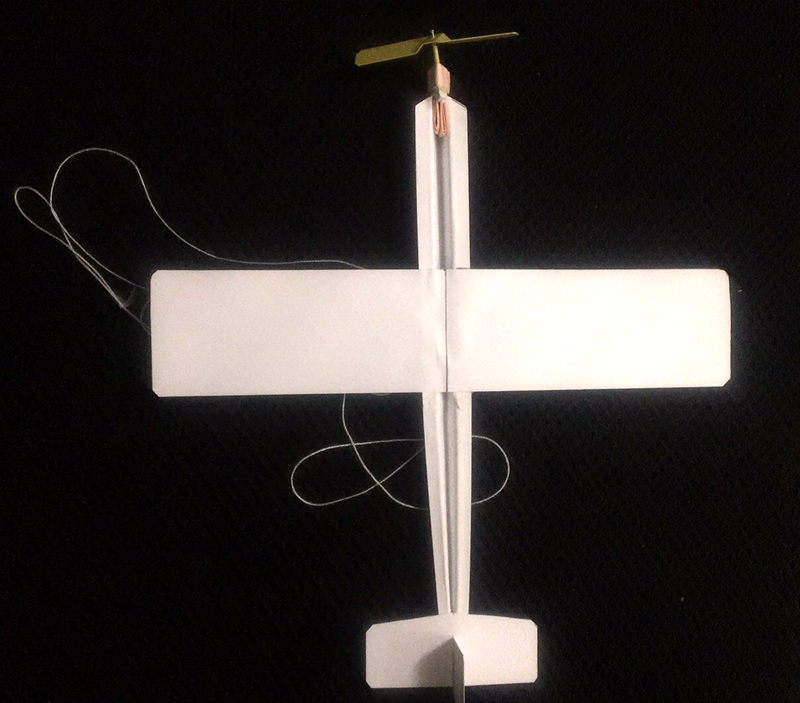

体验活动

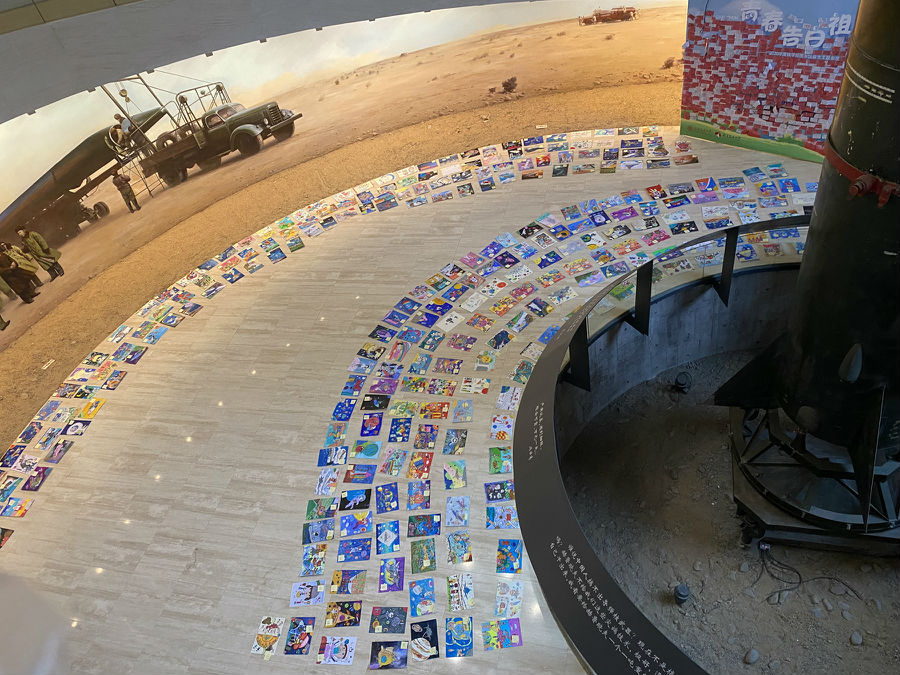

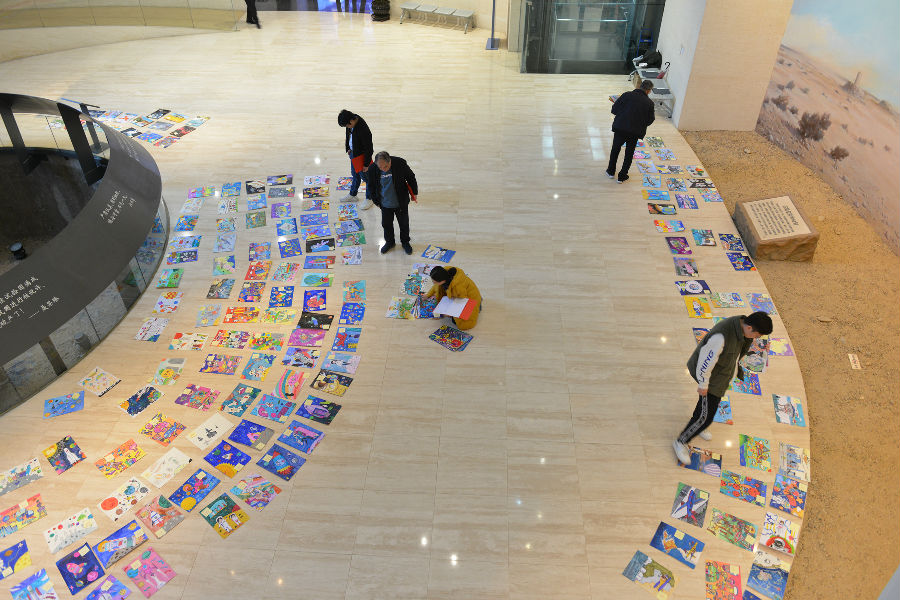

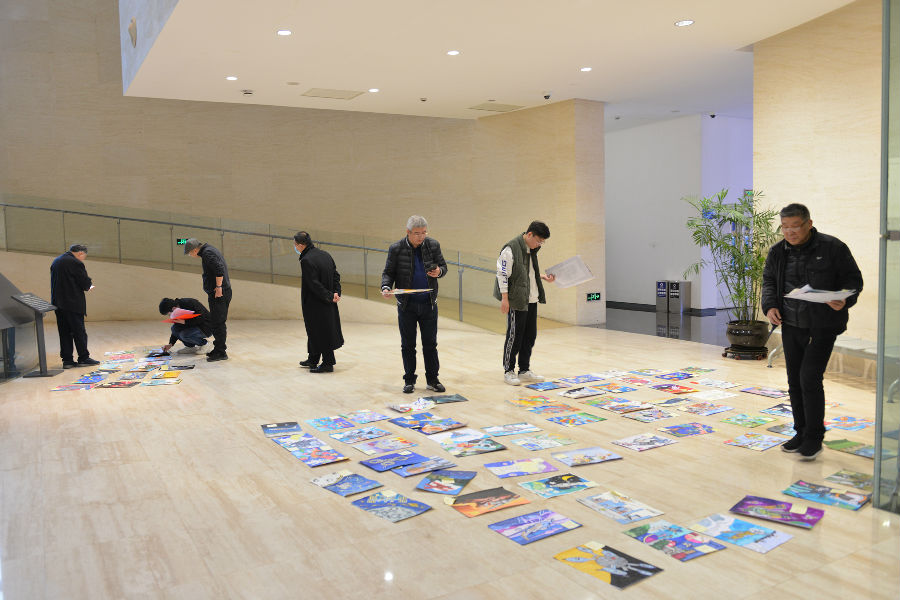

现场作画“我的航天梦” (30分钟)

“航天动手做——自制小风车” (30分钟)

小学1—3年级

建议参观人数:35-45人

简介:

通过参观和观影,了解我国航空事业发展的历程、“两弹一星”元勋钱学森的成长故事与杰出贡献,帮助1-3年级学生直观感受人民科学家的爱国之情和报国之志,从小培养对祖国的热爱之情。配合“航天动手做”活动提高学生的动手能力、学习科学的兴趣,激发他们学科学、爱科学的热情。

参观活动菜单:

讲解

“钱学森与中国航天” (30分钟)

“钱学森的成长历程” (30分钟)

扫描二维码收听“钱馆好童声”语音讲解 (45分钟)

开展“夺宝奇兵”参观活动 (45分钟)

观影

《天地神州之天宫大讲堂》 (30分钟)

《天地神州之神箭冲天时》 (30分钟)

《天地神州之星际大归航》 (30分钟)

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森初年•国内》 (30分钟)

体验活动

“航天动手做——降落伞” (30分钟)

“航天动手做——智力七巧板” (30分钟)

小学4—5年级

建议参观人数:35-45人

简介:

4-5年级学生在了解钱学森生平的基础上,在讲座、观影和动手做等活动中适当加入相关科普内容,引导学生进一步了解钱学森的科学成就,知晓科学研究需要严谨的科学态度和求真的探索精神。培养学生“求真、创新”的科学态度,激发学生对人民科学家钱学森的情感和对科学的探索精神。

参观活动菜单:

讲解

“中国航天事业的奠基人” (30分钟)

“科学技术前沿的开拓者” (30分钟)

“钱学森的成长历程” (30分钟)

讲座

《钱学森的科学报国梦》 (45分钟)

《钱学森与中国航天的起步》 (45分钟)

观影

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森之初年•国内》 (30分钟)

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森之留美》 (30分钟)

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森之归国》 (30分钟)

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森之导弹》 (30分钟)

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森之“两弹一星”》 (30分钟)

中央电视台六集传记电视纪录片《钱学森之晚年》 (30分钟)

体验活动

“航天动手做——动力风车” (30分钟)

“航天动手做——立体五角星” (30分钟)

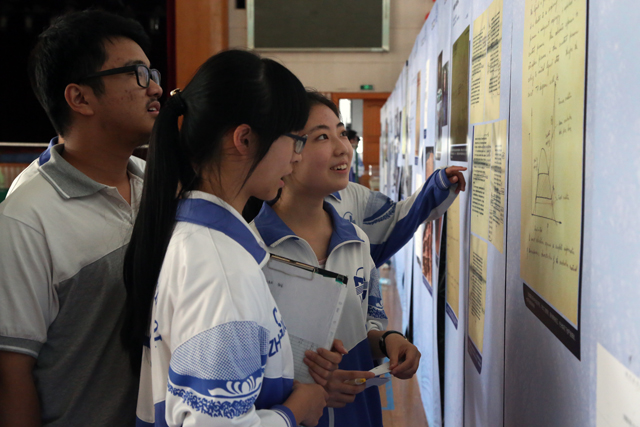

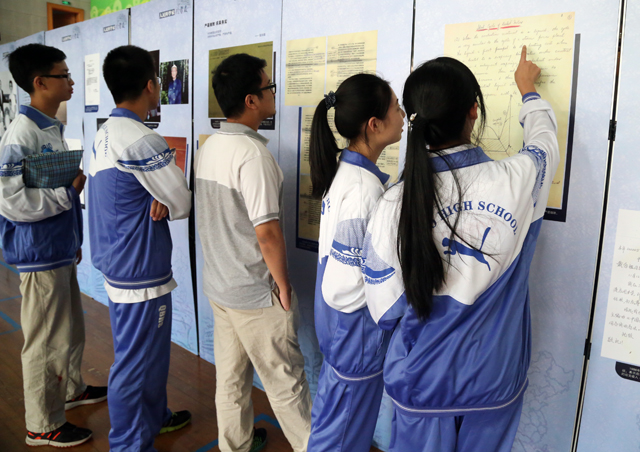

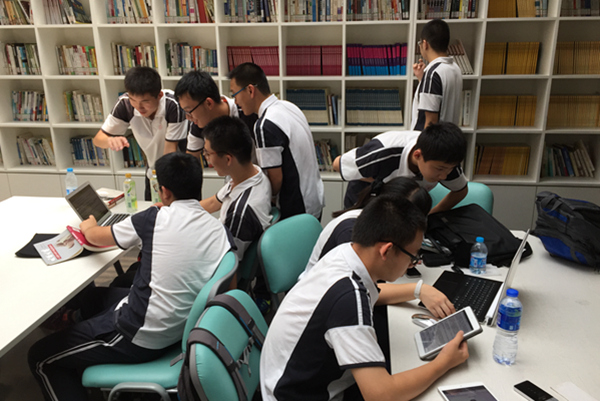

中学阶段

建议参观人数:40-50人

简介:

针对中学生的思维与认知特点,通过讲解参观、专题讲座、观影等活动,使他们在活动中自主深化对知识学习、理想信念、价值追求的认识,感受伟人的伟大及成功的要诀,引发自己对于理想信念的思考。

参观活动菜单:

讲解

“中国航天事业的奠基人” (30分钟)

“科学技术前沿的开拓者” (30分钟)

“人民科学家风范” (30分钟)

“战略科学家的成功之道” (30分钟)

讲座

《钱学森的科学报国梦》 (45分钟)

《钱学森与中国航天的起步》 (45分钟)

《走近钱学森》 (45分钟)

观影

《龙舞九天》——中国航天载人航天工程20周年纪录片 (45分钟)

《天地神州》——天空一号/神州十号载人飞行任务全纪实 (45分钟)

《东方巨响》——中国两弹一星实录 (45分钟)

如果您的团队还有其他参观需求,请提前与社教宣传部联系沟通:

021-62933397、62933398

-

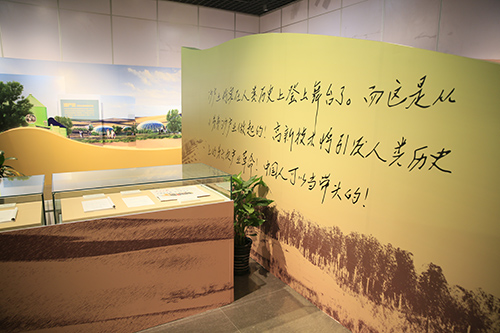

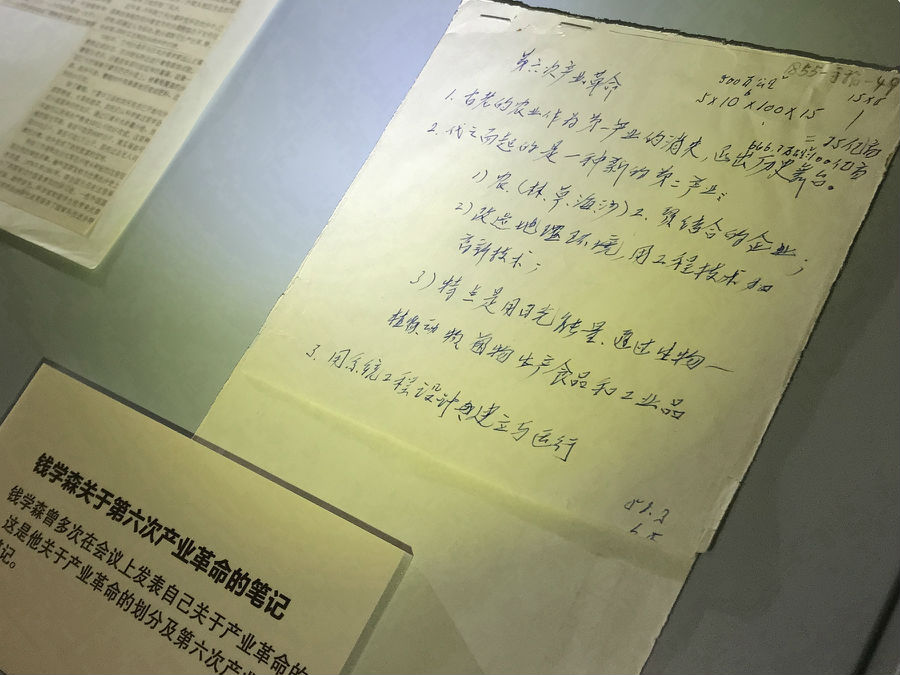

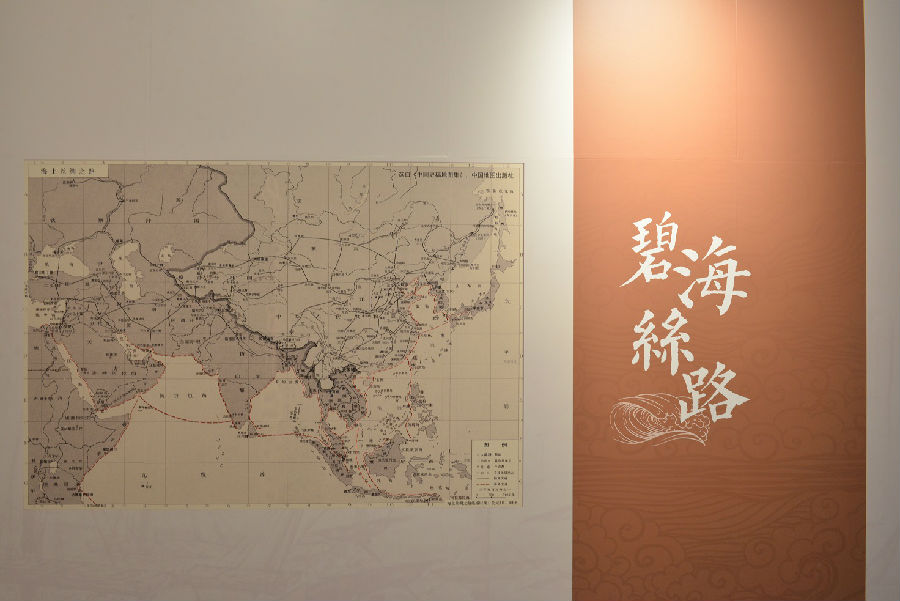

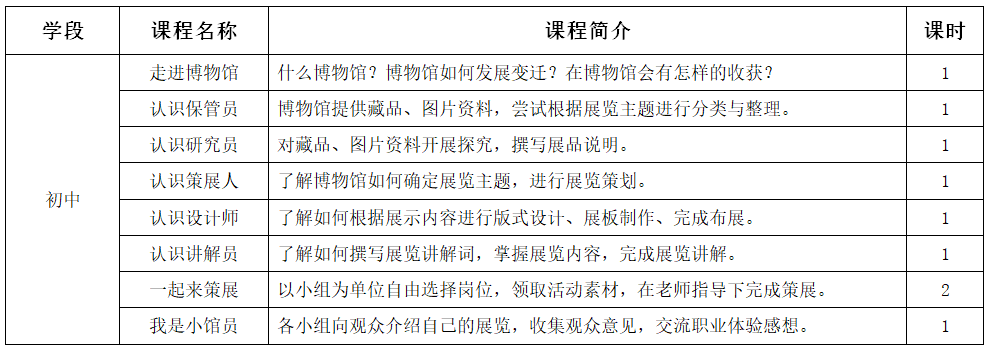

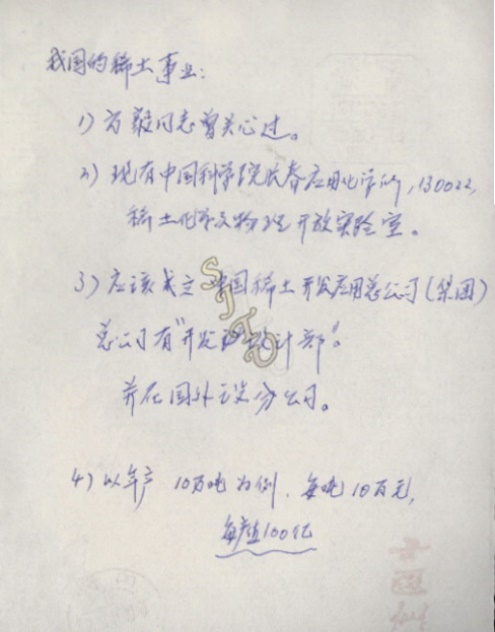

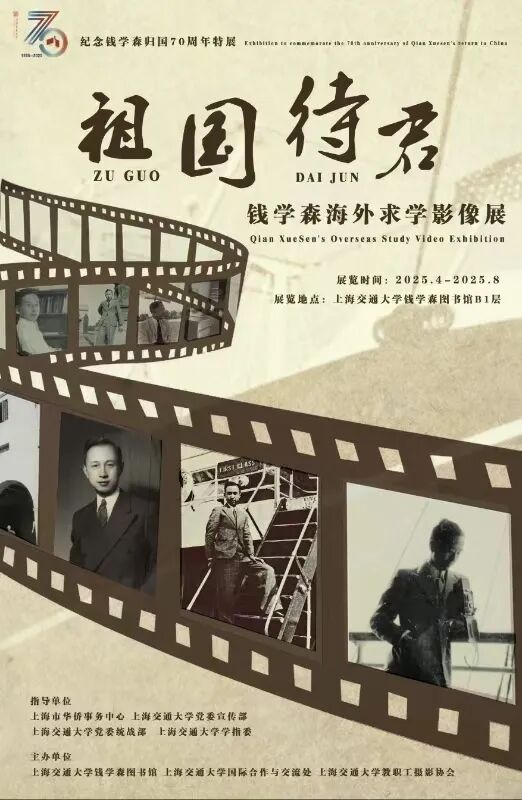

变不毛之地为沃土 ——纪念钱学森第六次产业革命理论发表30周年(2014)

展览简介:

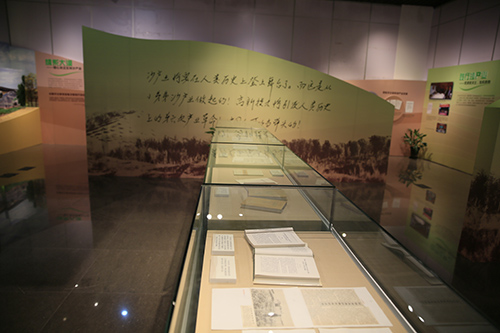

20世纪80年代,当“新技术革命”问题引起我国政府和学界的高度关注时,钱学森在众多论述中梳理了科学革命、技术革命和产业革命等概念,并着重对人类历史进程中产业革命的发展阶段进行了新的划分,富有科学预见性地提出,在信息技术发展引发的第五次产业革命之后,将迎来第六次产业革命。他认为第六次产业革命的核心思想是创建知识密集型大农业,包括农产业、林产业、草产业、海产业、沙产业。

在推进知识密集型大农业建设中,钱学森对沙产业的发展给予了特殊的关注。他曾预言迎接第六次产业革命的到来是从沙产业做起。可喜的是,近二十几年来,在我国广袤的荒漠戈壁上出现了许多以“多采光、少用水、新技术、高效益”技术路线践行沙产业的成功案例,体现了钱学森第六次产业革命理论的前瞻性和现实意义。

展览通过一系列历史照片、文献、钱学森手稿理清钱学森产业革命理论的发展脉络,告诉人们何为“沙产业”及发展沙产业事业的要义。此外,展览通过一系列图片、报道和实物的展示,向人们描绘了一位老人在晚年对祖国西部沙漠事业的关心;以及在他理论指导下,西部人民多年实践所获得的喜人成果。

展览旨在纪念30年前钱学森提出第六次产业革命理论,向民众描绘中国航天之父的另一个侧面:一位晚年心系富民、志在强国的爱国科学家形象。同时让更多的民众了解钱学森第六次产业革命理论与沙产业事业,联系与号召更多的志同道合者来关注这项事业,将这件惠及当代、荫及子孙的基础工作做好、做实、做到底。

展览时间:2014.9~2015.1

展览地点:上海交通大学钱学森图书馆

展览概况:展线长约250米,展柜10个,实物展品约40件

-

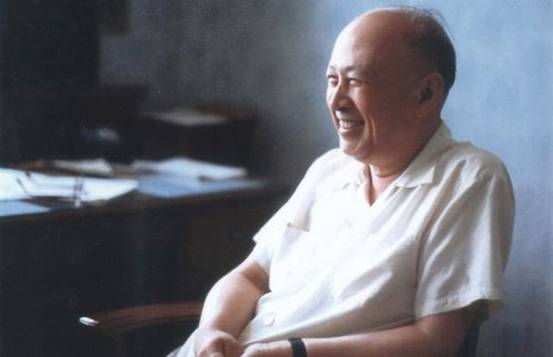

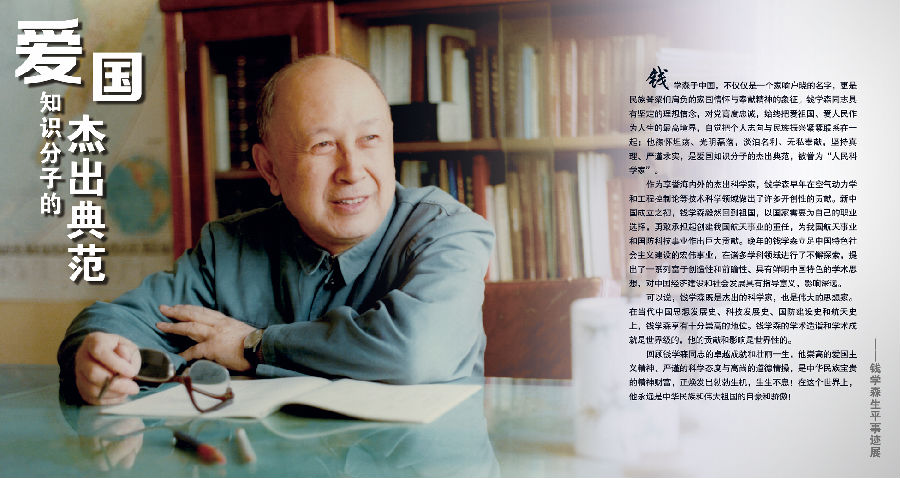

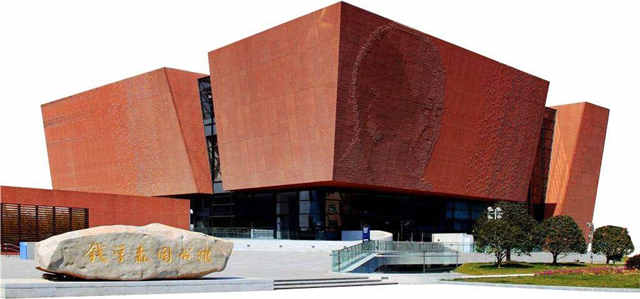

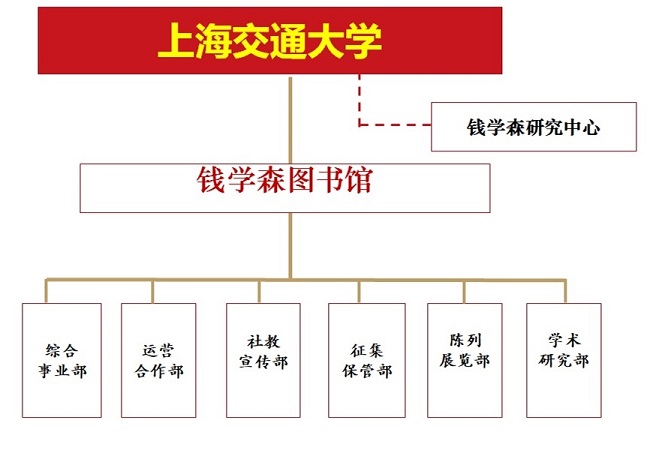

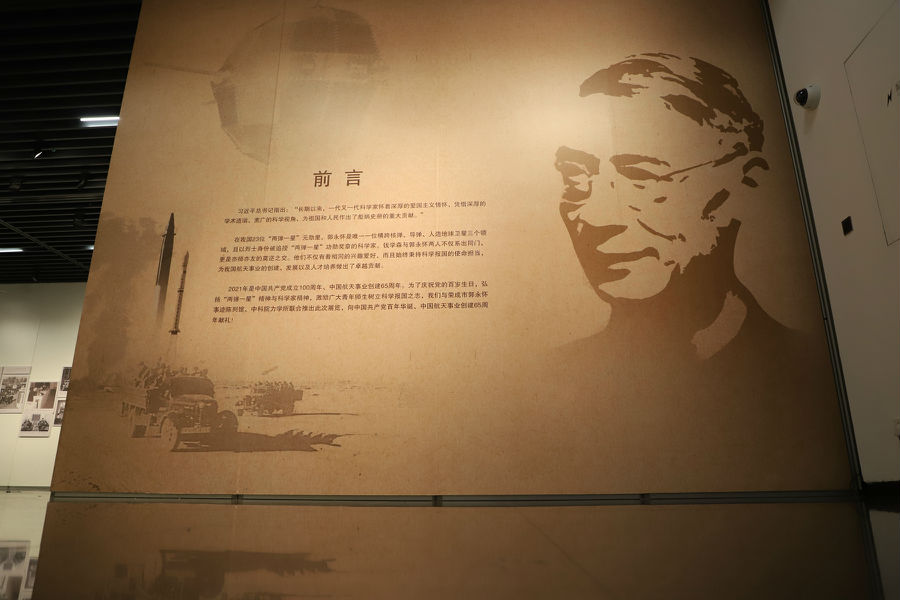

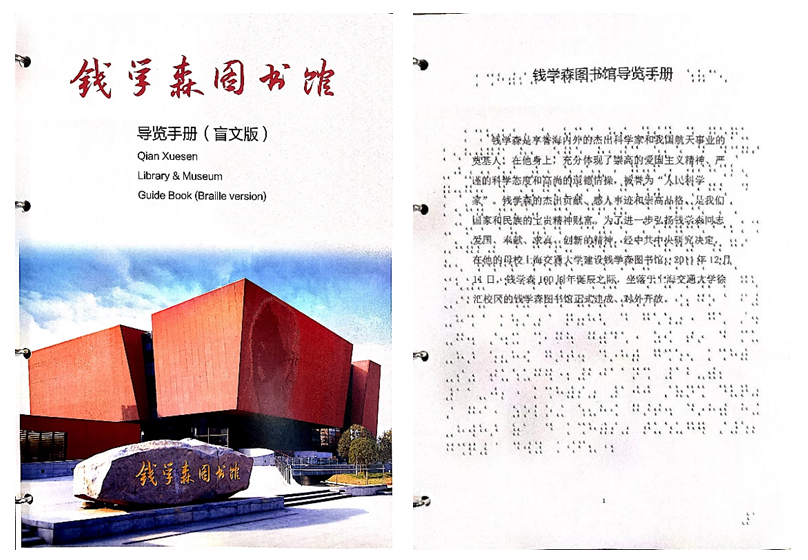

本馆简介

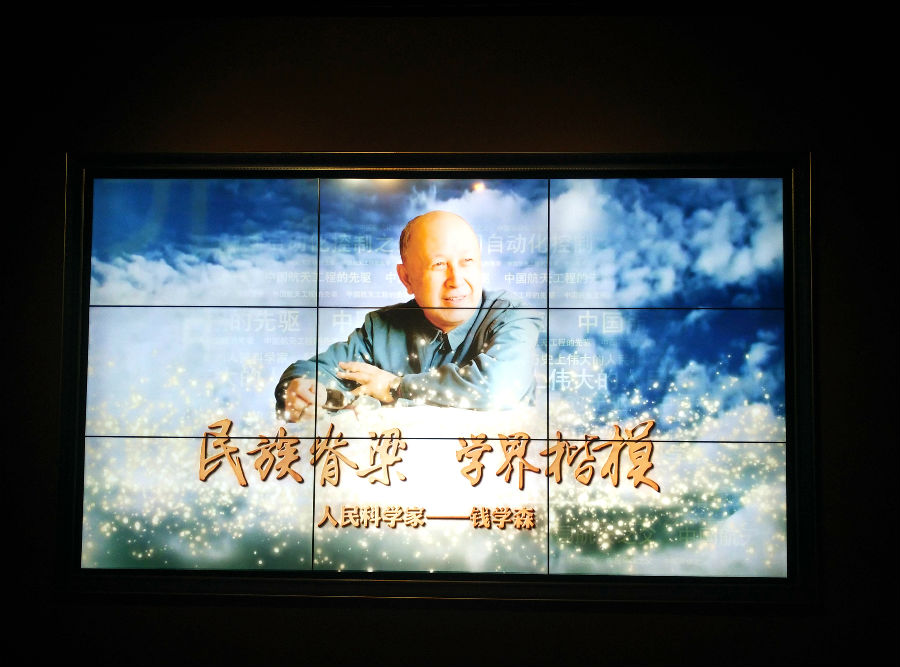

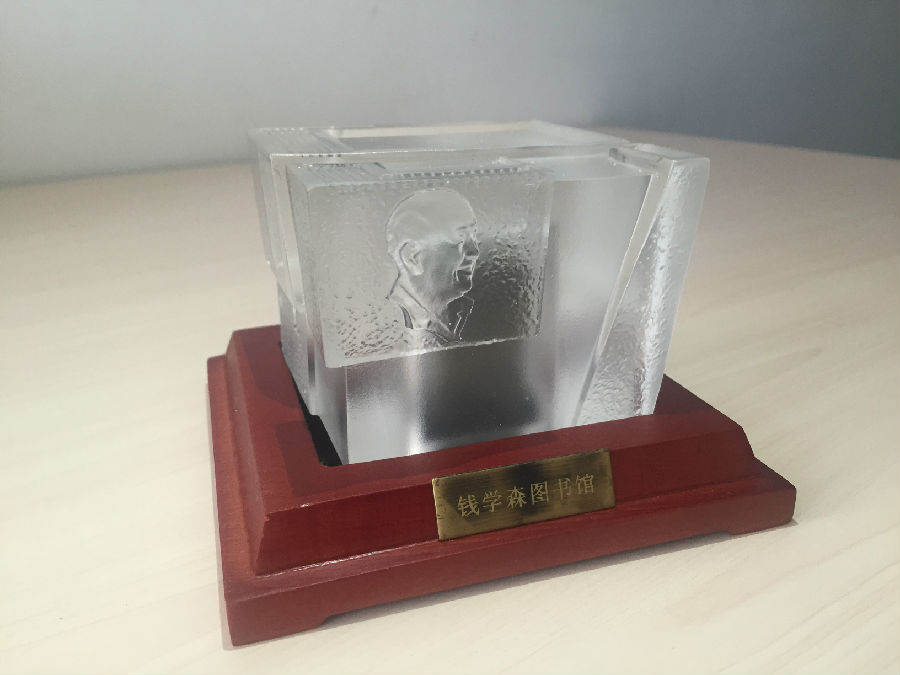

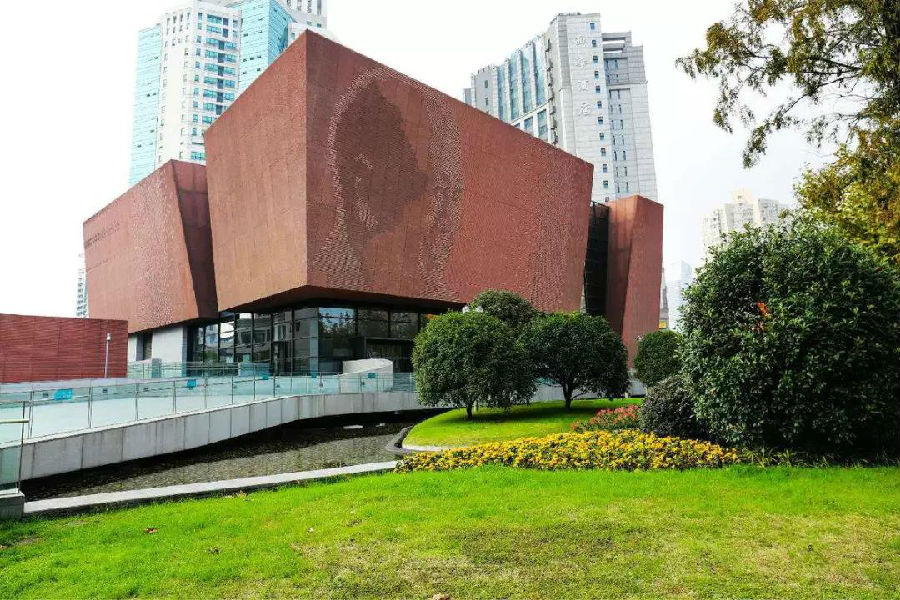

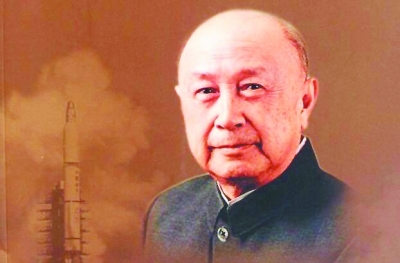

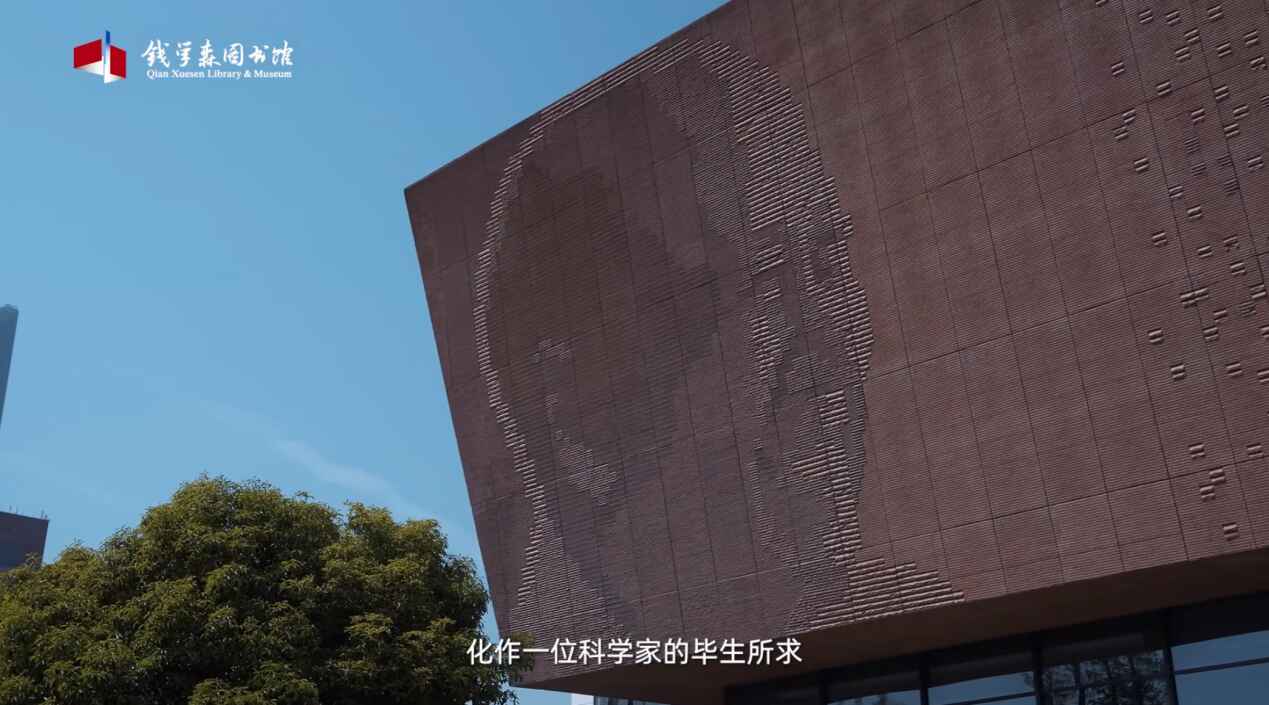

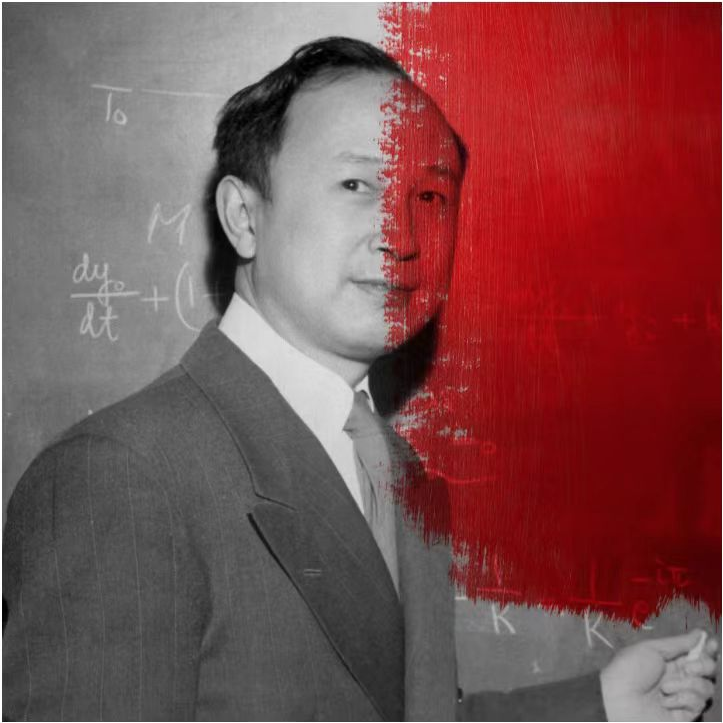

钱学森是享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人。在他身上,充分体现了崇高的爱国主义精神,严谨的科学态度和高尚的道德情操,被誉为人民科学家。钱学森同志的杰出贡献、感人事迹和崇高品格,是我们国家和民族宝贵的精神财富。为了进一步弘扬钱学森同志爱国,创新、奉献的业绩与精神,经中央研究,决定建设钱学森图书馆。

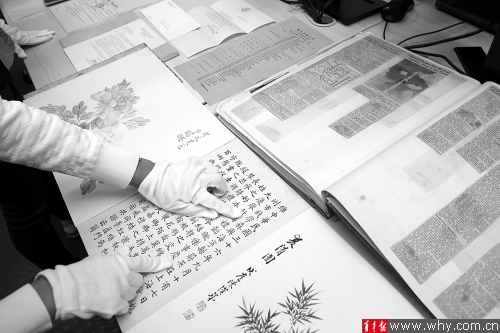

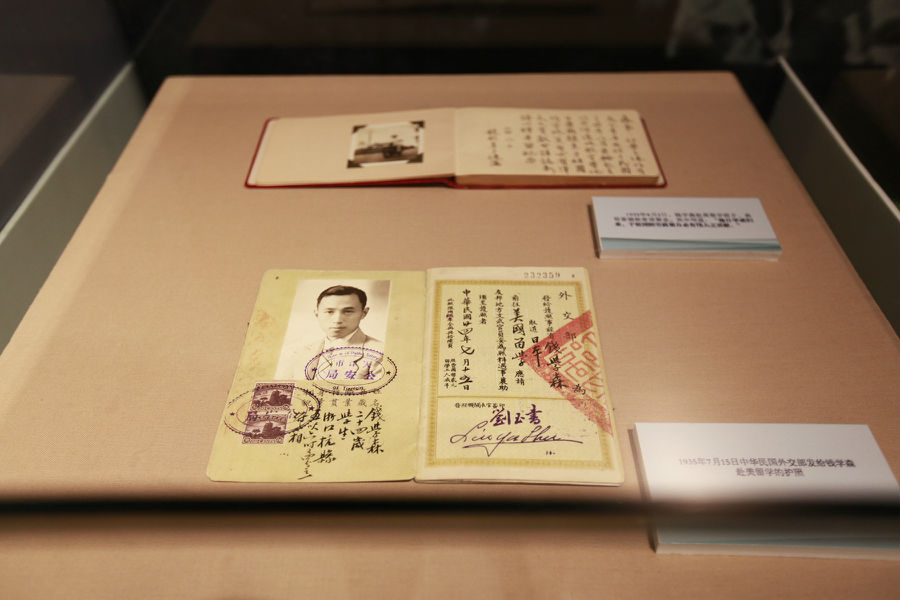

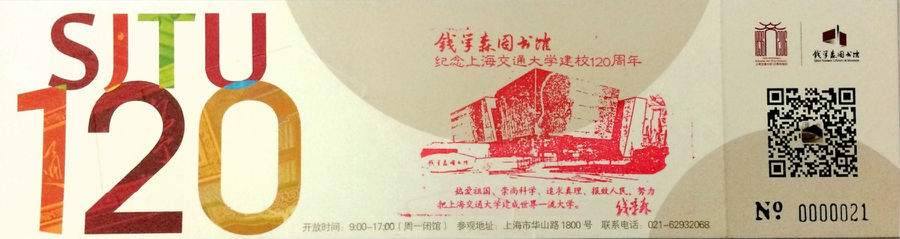

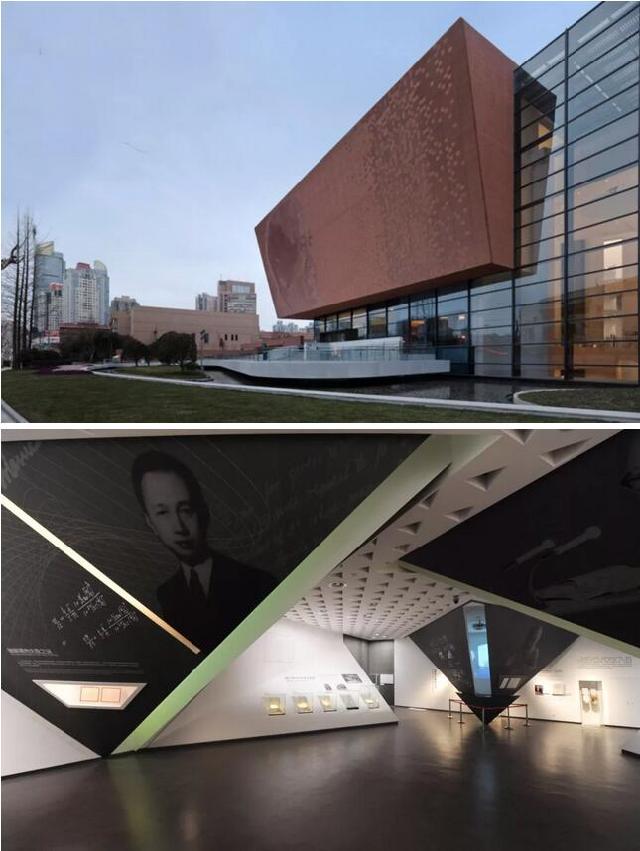

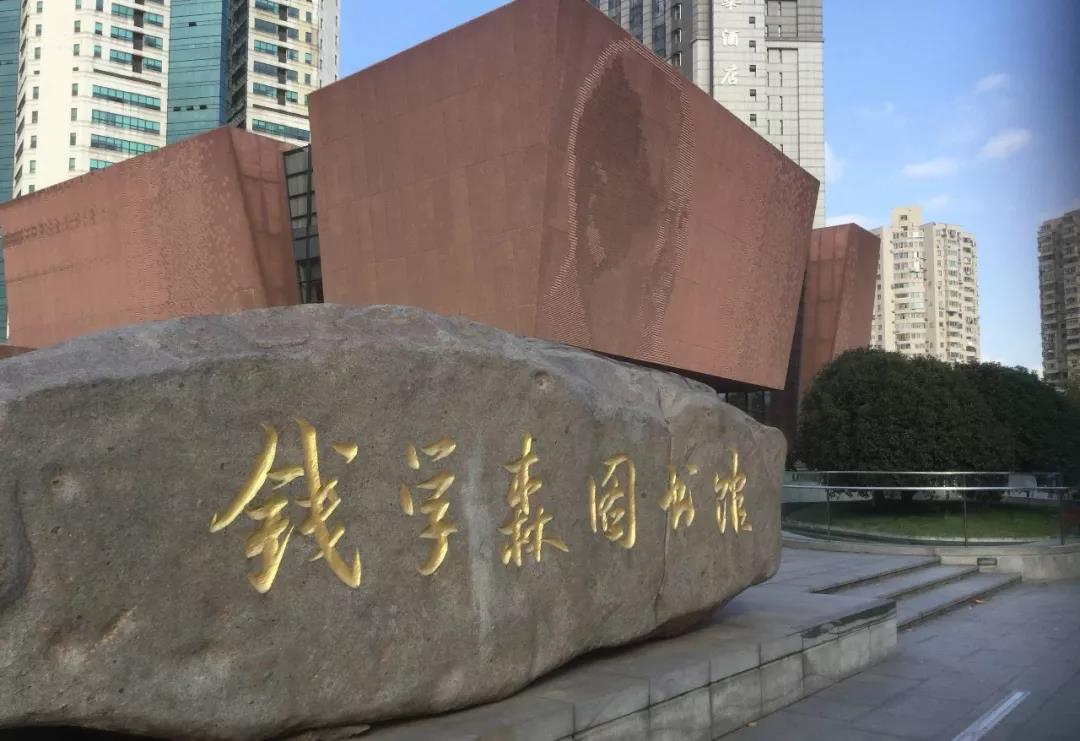

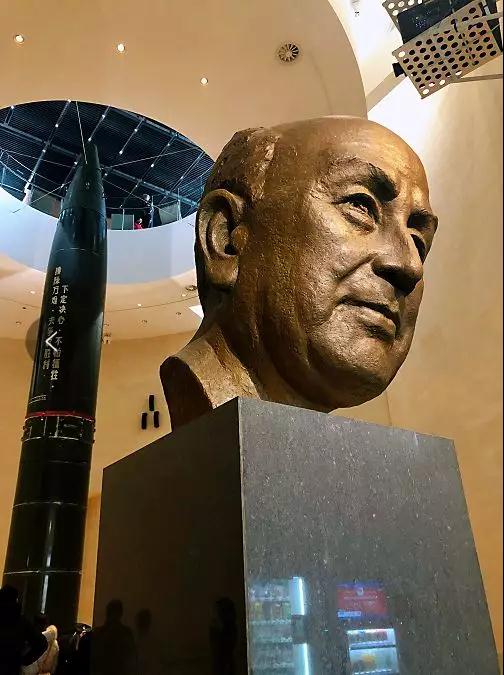

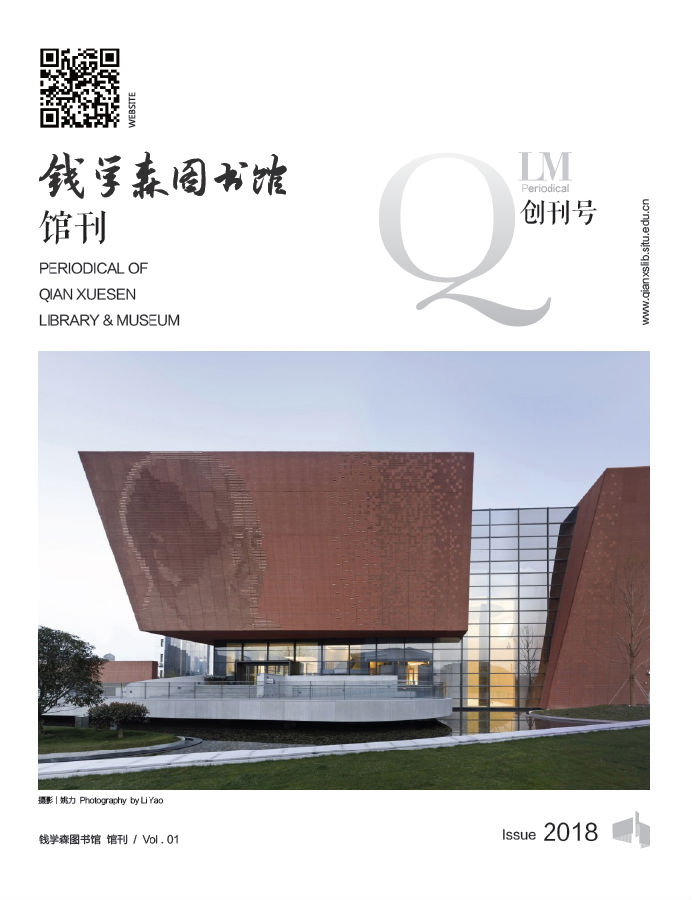

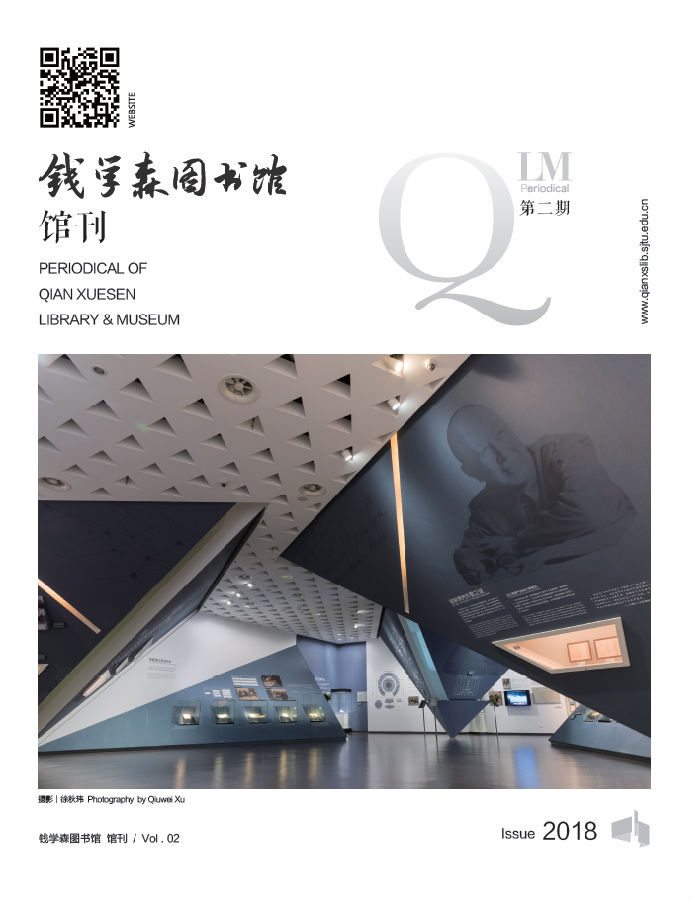

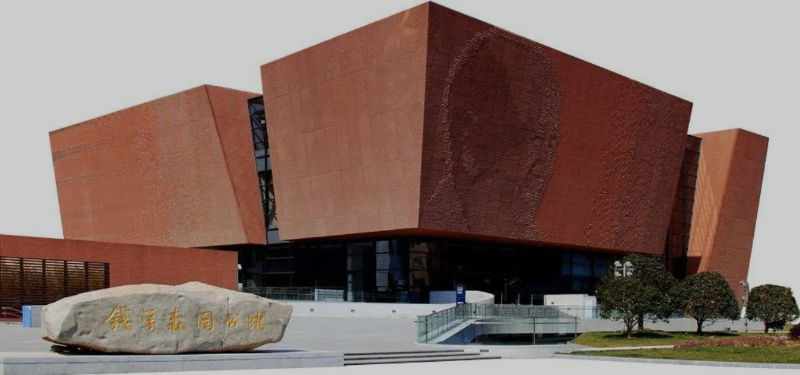

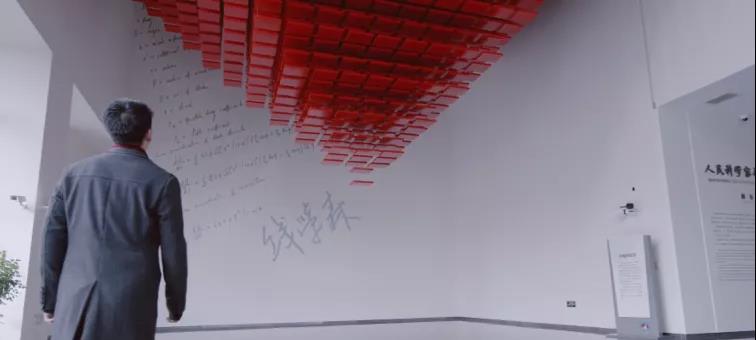

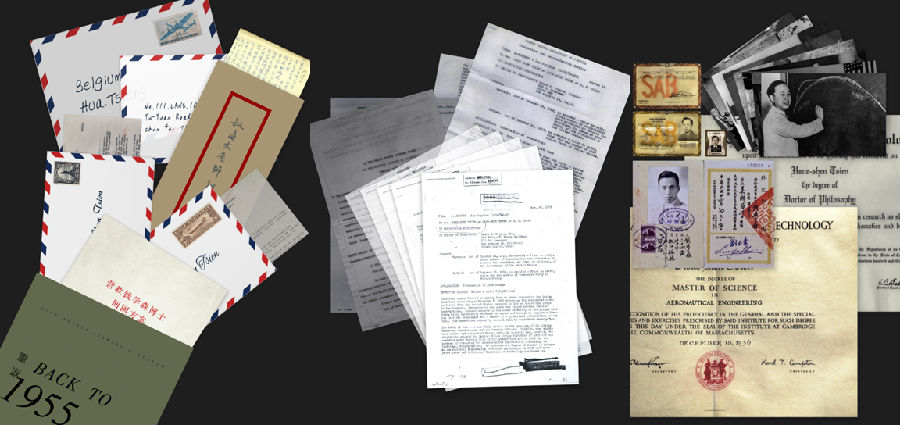

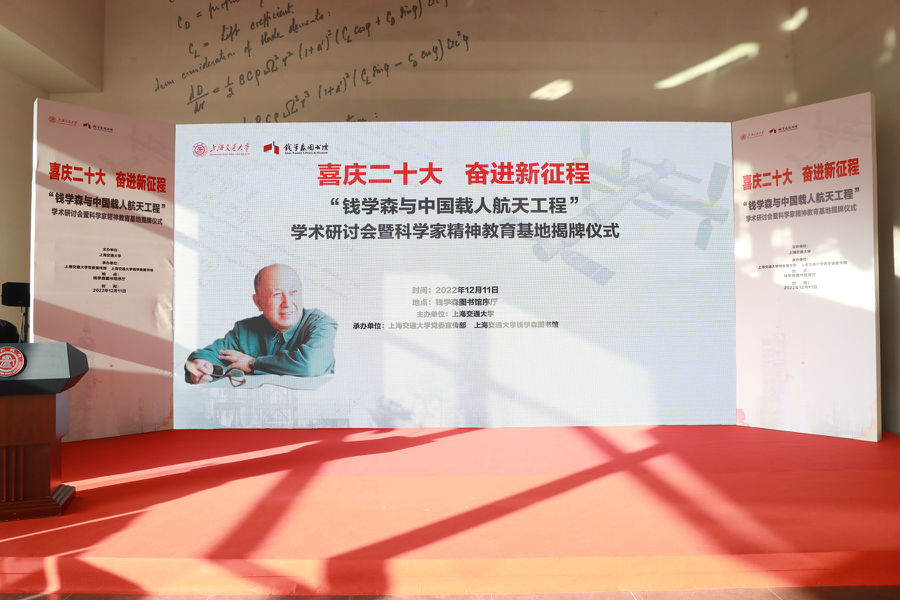

坐落在上海交通大学徐汇校区的钱学森图书馆,于2011年12月11日钱学森诞辰100周年之际建成对外开放。图书馆的建筑外形简洁、庄重,远看恰似戈壁滩中的风蚀岩,面向华山路的红色外墙上隐约看到钱老微笑的面庞,眼光向前,似乎正凝视着玻璃幕墙中显现的“两弹结合”导弹,体现了“大地情怀、石破天惊”的设计理念。图书馆总用地面积9300平方米,总建筑面积8188平方米,地下一层,地上三层,陈展面积约3000余平方米。馆内基本展览分为中国航天事业奠基人、科学技术前沿的开拓者、人民科学家风范和战略科学家的成功之道四个部分。截至2022年底收藏各类藏品、参考品以及资料6.2万余件/套,其中已被鉴定为等级文物的有1.6万余件/套,主要有钱学森的文稿、笔记、书信、奖章、证书、藏书、剪报、照片以及生活日用品等。馆内设有多功能厅、专题展厅、学术交流厅等文化设施。

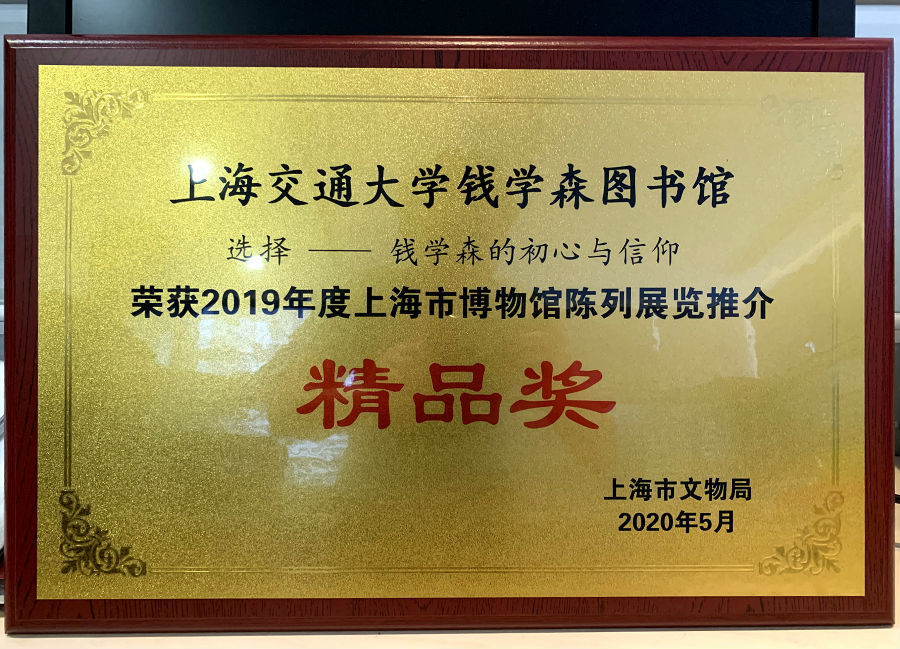

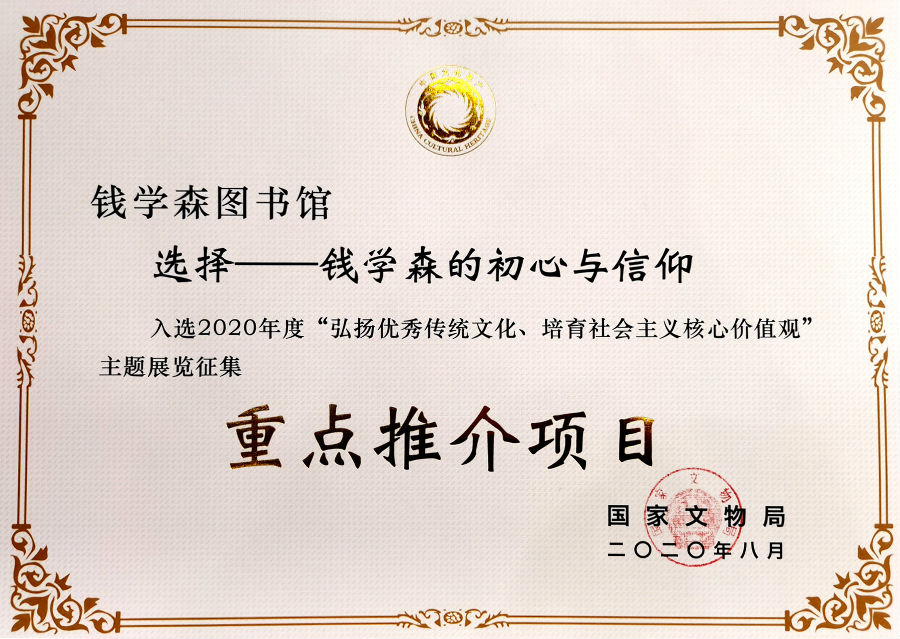

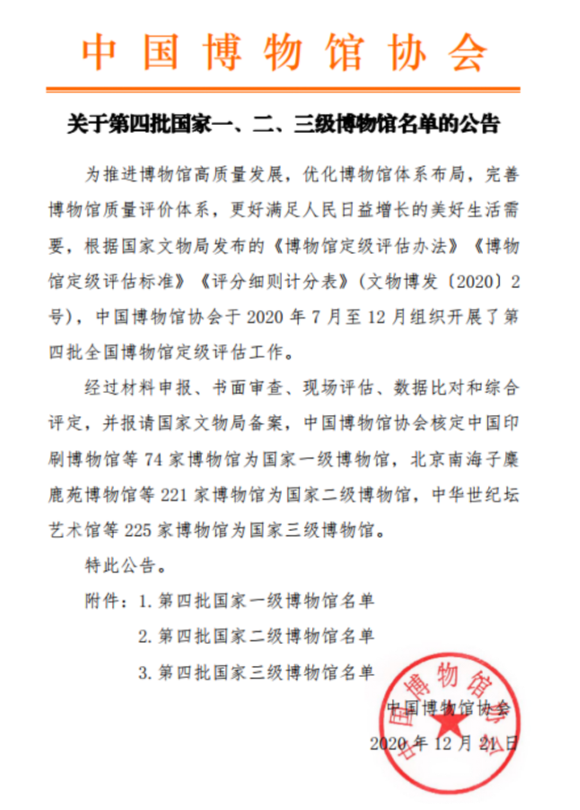

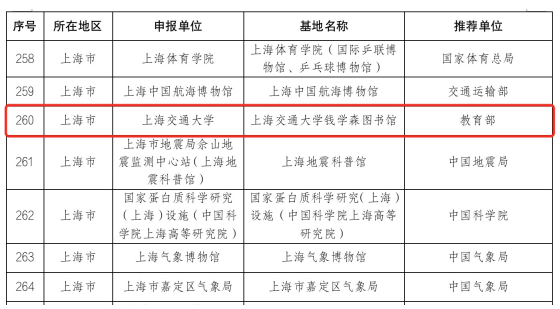

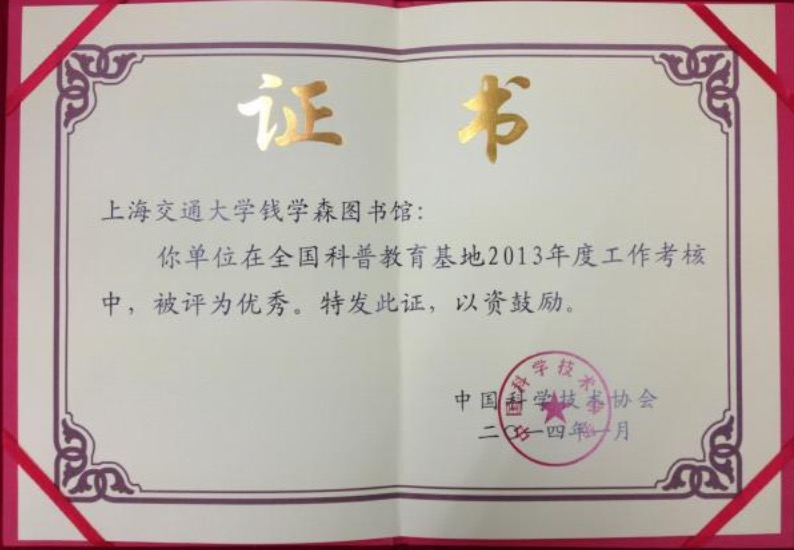

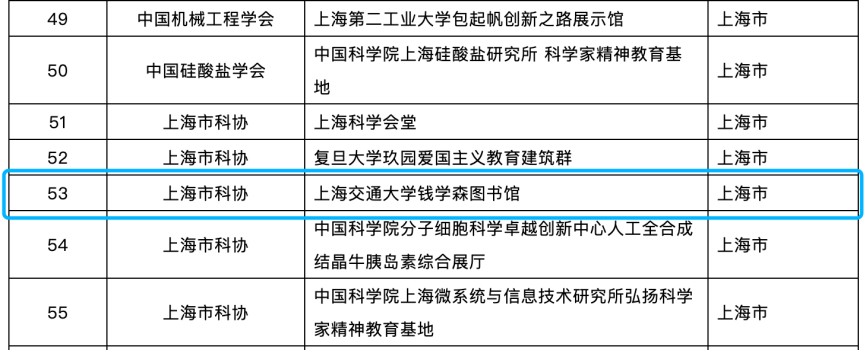

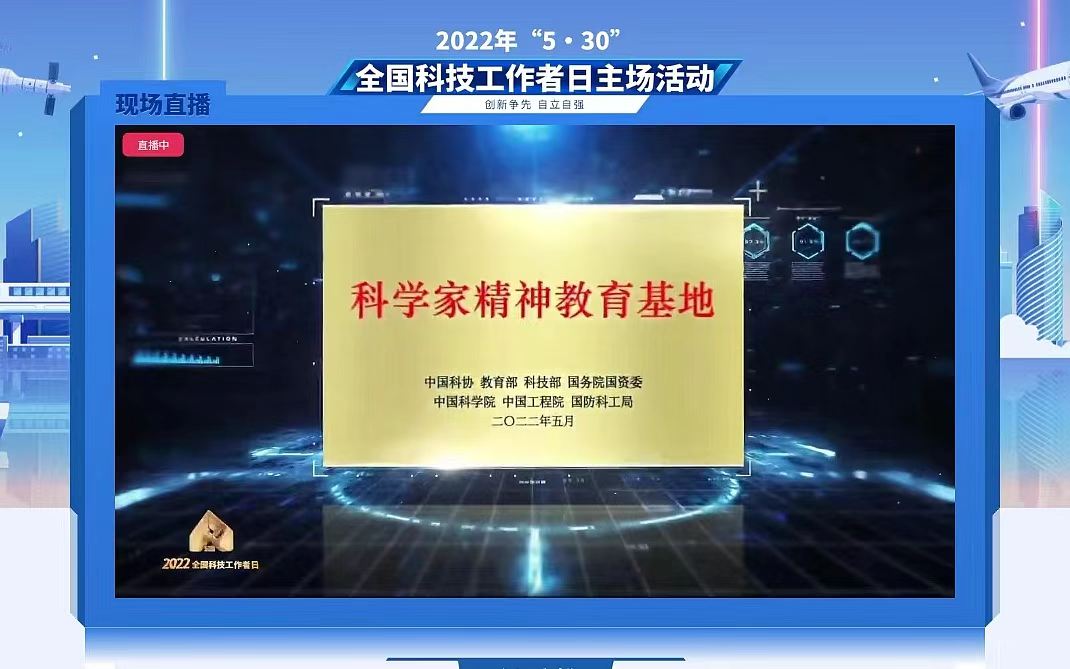

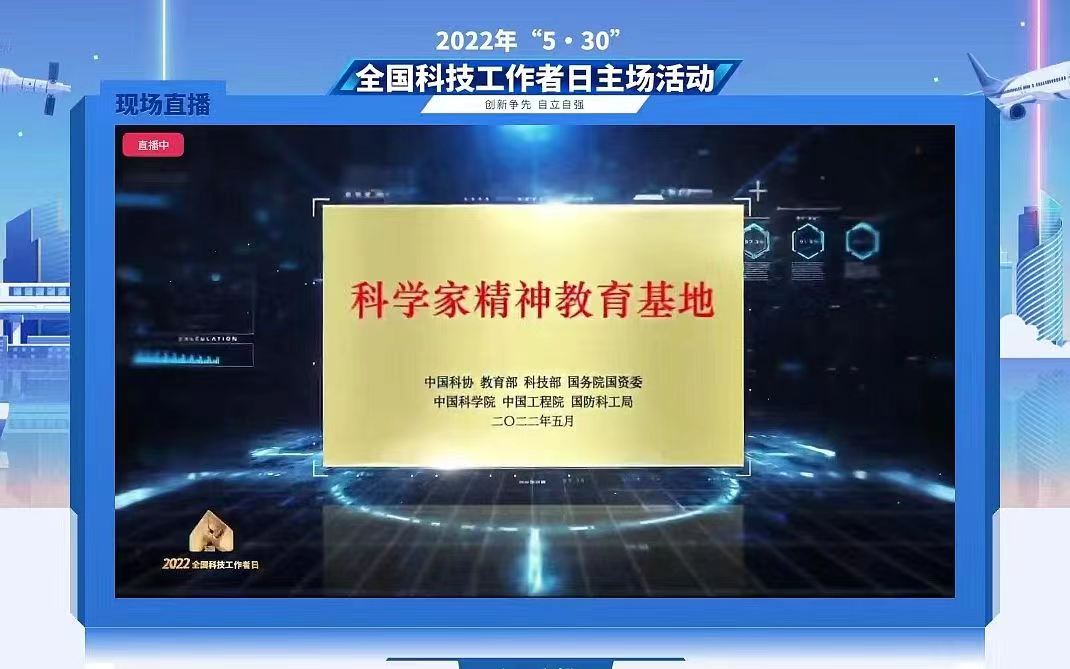

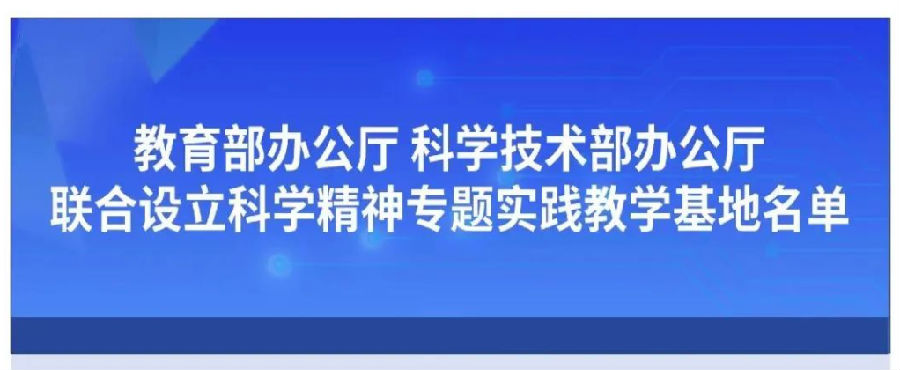

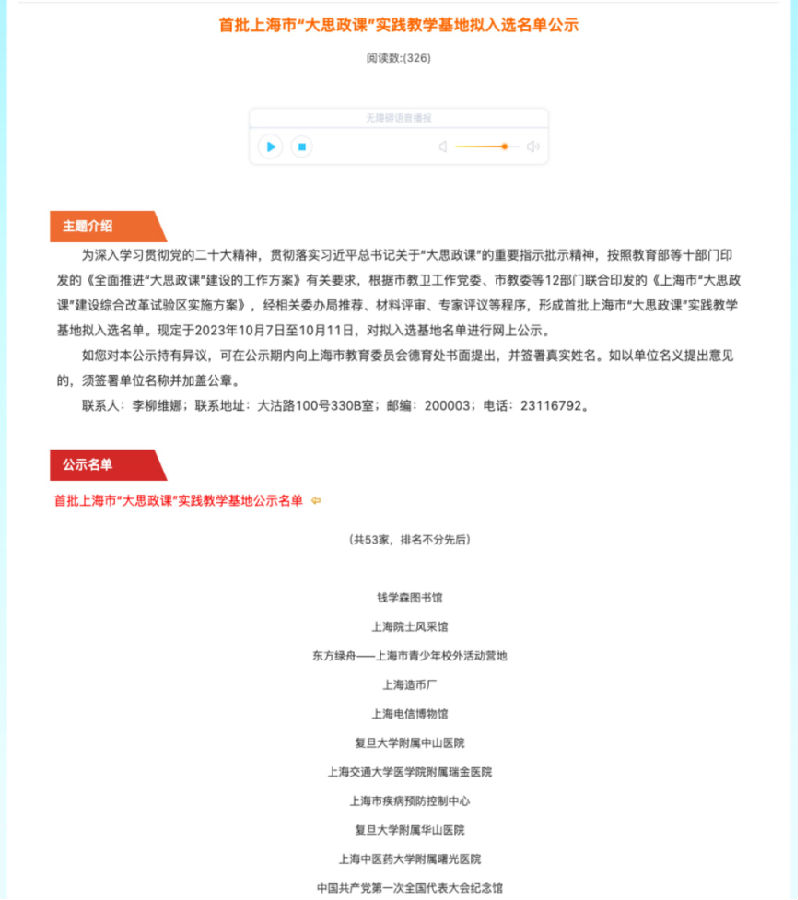

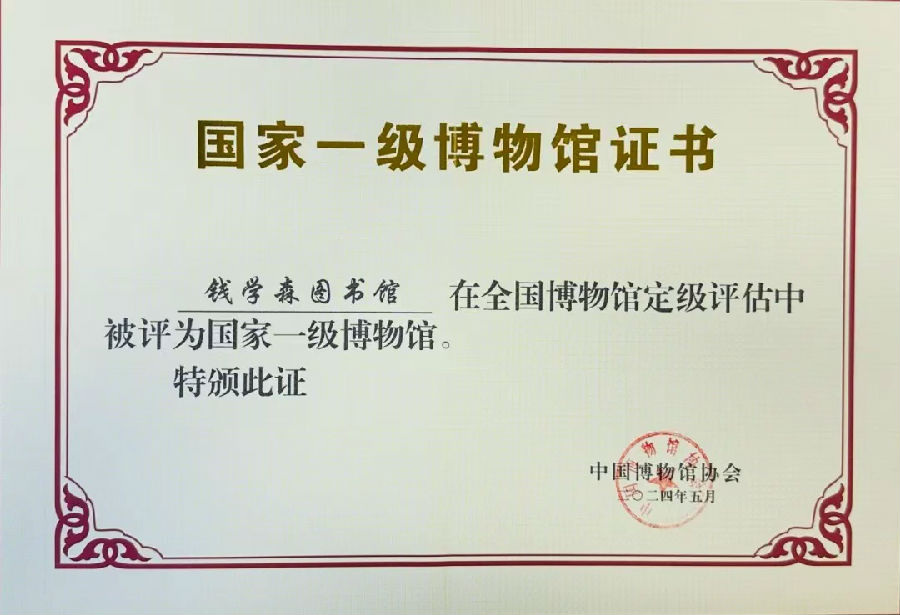

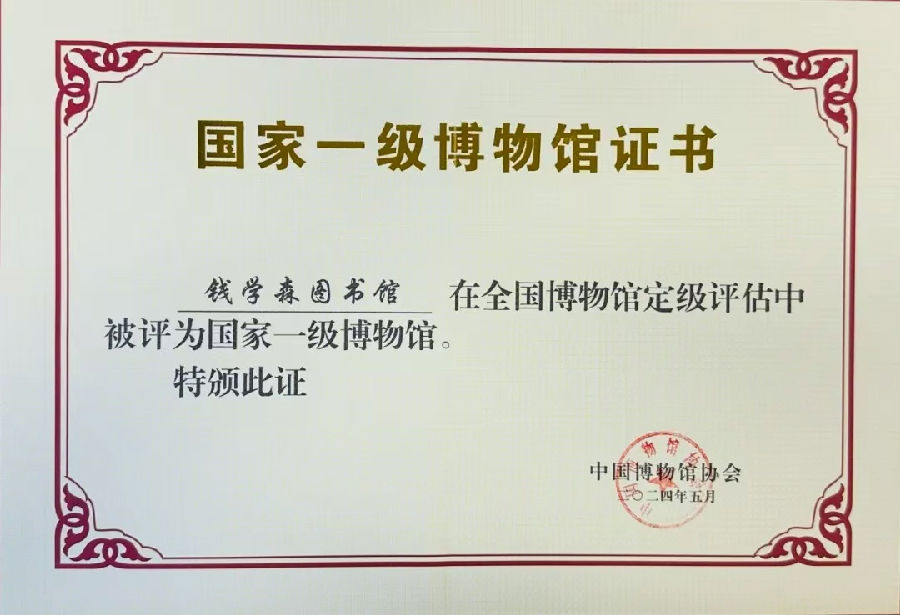

钱学森图书馆是全国爱国主义教育示范基地、全国科普教育基地、全国中小学生研学实践教育基地、全国关心下一代党史国史教育基地、国家一级博物馆、国家国防教育示范基地、首批“大思政课”实践教学基地、首批科学家精神教育基地、上海市爱国主义教育基地、上海市科普教育基地、上海市国防教育基地、上海市“大思政课”实践教学基地,并将建设成为钱学森文献实物收藏管理中心、学术思想研究中心、科学成就和崇高精神的宣传展示中心,以此充分发挥其对广大干部群众进行爱国主义教育,进一步宣传弘扬民族精神和科学精神的作用。

-

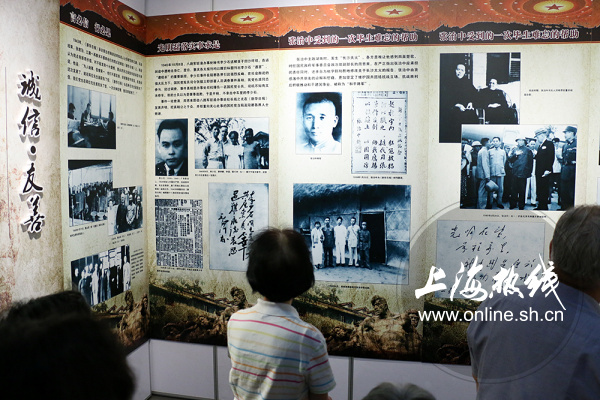

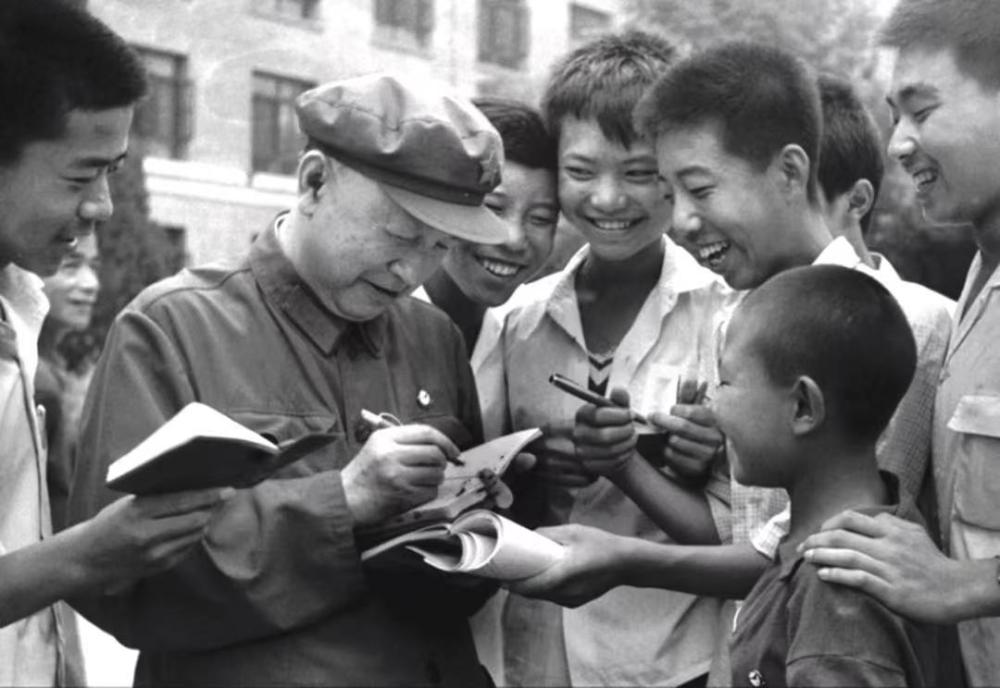

伟大寓于平凡之中 ——人民科学家钱学森的精神风采

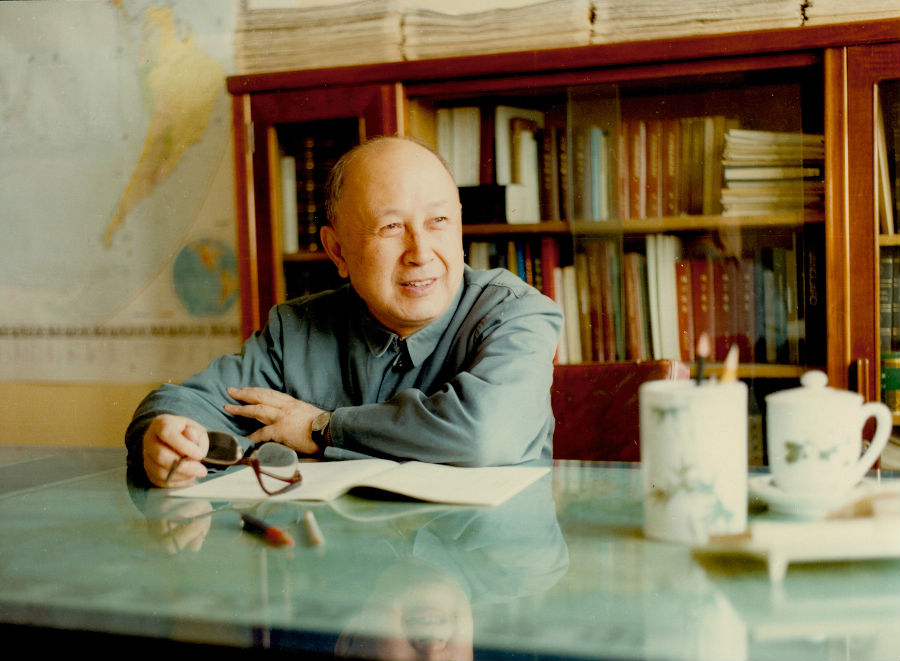

作为世界知名的科学家、党和国家的高级领导干部,钱学森全心全意为人民服务,为中国的科技事业殚精竭虑,从不计较个人得失。他一直关心群众的生活疾苦,反对脱离群众的官僚主义。钱学森始终坚持理论联系实际,注重工作实效,反对各种形式主义。他经常深入基层进行调查研究,充分尊重群众的意见。在重大技术问题的决策中,他注重发挥科技人员的集体智慧;在关键时刻勇于负责,敢于担当。钱学森一生清廉刚正,淡泊名利。他对以权谋私、享乐主义和奢靡之风深恶痛绝。本次展览通过“活着的目的就是为人民服务”、“干实事,不说空话”、“我姓钱,但不爱钱”三个部分,引导观众领略钱学森“为民”、“务实”、“清廉”的精神风采。

-

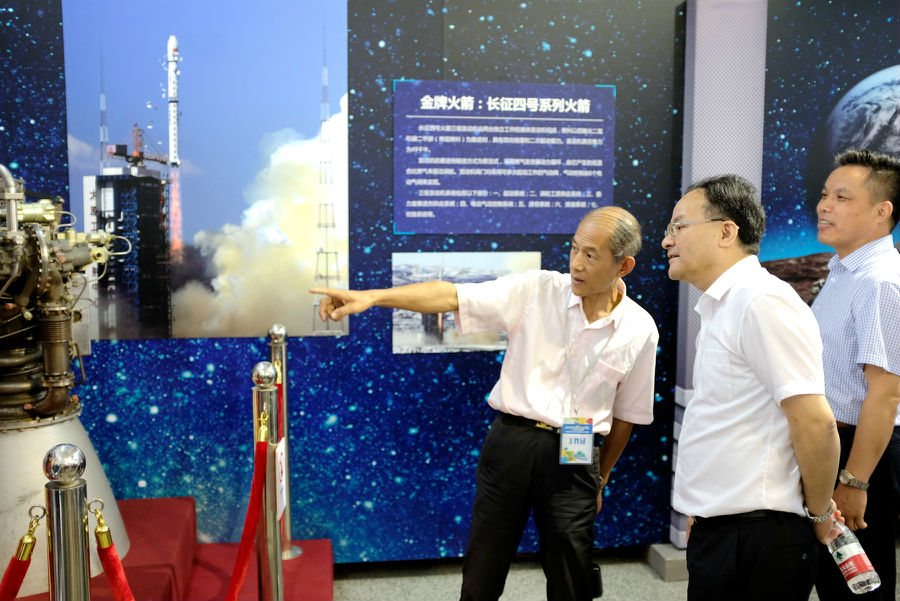

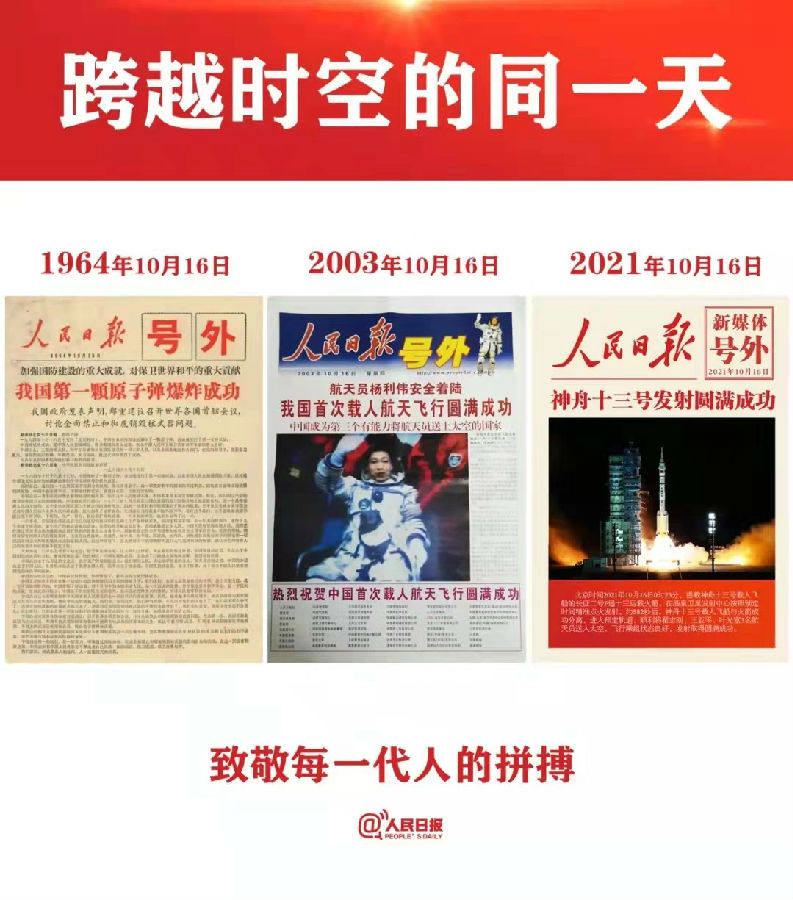

“东二甲”

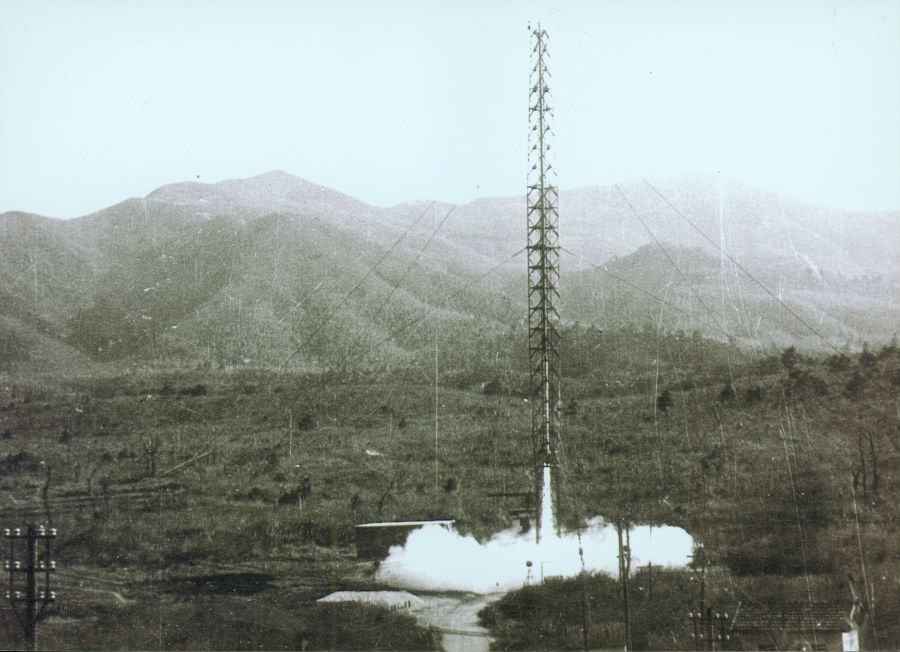

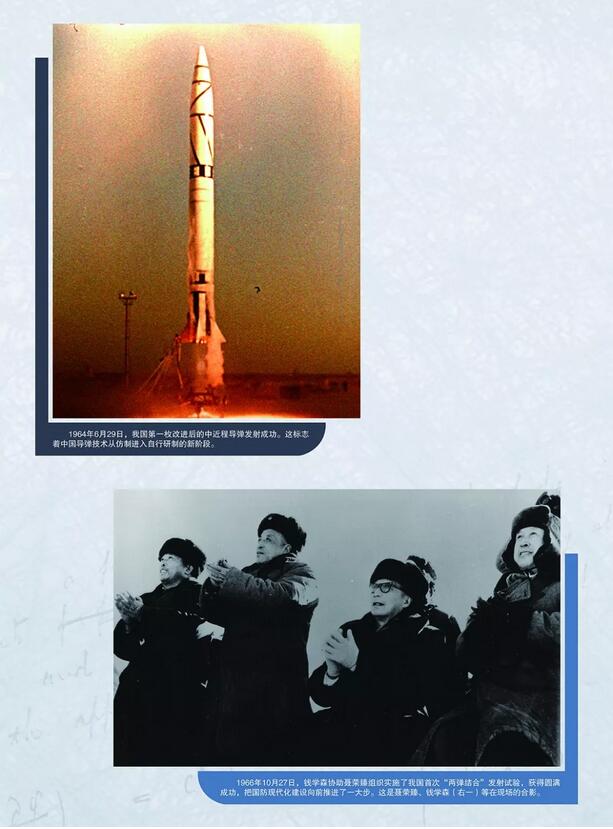

这枚导弹是解放军第二炮兵部队赠予本馆的一枚中近程导弹改进型实体。它全长21.3米,重4.18吨,最大射程1500公里。1966年我国进行导弹与原子弹“两弹结合”试验,使用的就是这款型号的导弹。1964年10月16日,中国成功引爆了第一颗原子弹,腾空而起的蘑菇云,让全世界为之震动。然而,这一颗原子弹是被固定在铁架上引爆的,西方媒体用了一句“有弹没有枪”,来形容中国虽有原子弹、但打不出去的现实。应该怎么打破这个局面?最好的“枪”就是导弹。钱学森提出,以多次成功试发的中近程导弹为基础,研制运载核弹头的核导弹,这便是后来无人不知的“两弹结合”创举。核导弹不同一般,一旦出错,会造成不可挽回的损失。钱学森率领五院,开始了对“东风二号”导弹的改良。大家兢兢业业,对每一个细节都小心翼翼。

钱学森繁忙地穿梭于北京和试验基地之间,监督改良后用于“两弹结合”的“东风二号甲”(代号“DF-2A”)导弹。这枚导弹全长21.3米,弹径1.65米,起飞重量29.8吨,采用一级液体燃料火箭发动机,最大射程1500公里,可携带1枚1290公斤、威力为2万吨TNT当量的核弹头。1966年10月26日,“DF-2A”与原子弹正式对接的时刻,聂荣臻和钱学森来到现场,亲自督阵。负责原子弹弹头和导弹弹体对接的,是一位名叫田现坤的年轻技师。弹头和弹体之间,也就一尺多宽的距离,侧着身子方才进得去。就在这点空隙里,田现坤必须凭着自己的技术和工具,像绣花一样,准确无误地完成上百个动作,把弹头和弹体对接起来。 已是初冬时节,戈壁滩上气温在零下十几度,时有大风吹过,刮得人睁不开眼,穿着皮衣皮裤的人尚且冻得直哆嗦。田现坤却脱去皮衣,只穿单衬衣,以便在狭小的空隙里作业。除了忍受刺骨的寒冷,他还得极度小心,不可有半点差池,以免产生静电。即便是一丁点儿的静电,都能引爆原子弹,让在场的每个人灰飞烟灭。大家的心,都悬在了嗓子眼儿!田现坤也有点儿紧张,平时训练完成整个流程40分钟就够了,那一天,他花了整整两倍的时间。这80分钟里,聂荣臻和钱学森始终站在一旁,一步也没有离开。这是一个极大的鼓舞,那么大领导都不怕,还有什么可怕的!大家憋足了劲儿,等待对接工作的完成。当田现坤终于完成所有的连接动作,从狭缝里退出来的时候,聂荣臻立即上前,紧紧地握住了他的双手。经检测,弹头、弹体结合的各项参数确认合格,开始对导弹进行燃料加注。随后,绝大部分人撤离现场,留下来的,只有位于地下控制室的七名发射操作人员。限于当时的技术条件,控制室设置在距离发射台仅有百米的地下空间。这样的距离,一旦现场发生爆炸,控制室里的人毫无逃生可能。七位勇士写下遗书,组成了控制室里的“敢死队”。他们心无旁骛,思想高度集中,紧盯红白两排指示灯,手摸、耳听、眼看自动控制系统,执行发射任务。10月27日上午9时,操作员佟连捷按下控制台主机按钮,在一阵轰鸣的巨响中,中国第一枚核导弹缓缓升起,飞向蓝天。核导弹起飞后,控制室里安静极了,谁都不敢大声喘气。9分钟的预计飞行时间,显得那样地漫长。终于,罗布泊试验场传来报告:核导弹精确命中目标,顺利实现核爆炸!那一刻真高兴啊!地下控制室的七个人,无法自抑地淌下了泪水……

为了纪念这一难忘的历史时刻,在我馆筹建期间,中国人民解放军第二炮兵部队向馆方捐赠移交了一枚同类型号的“DF-2A”导弹,作为钱学森图书馆的大型实物展品。2011年3月27日,在众人的瞩目下,部队官兵和建筑公司通力配合,将导弹顺利卸载,再从房顶吊入圆厅、完成安装,吊装全程共耗时45分钟。

-

我怎样了解钱馆的最新活动信息呢?

-

到钱馆有哪些交通方式呢?

-

钱馆的参观时间要多久?

-

怎么预约讲解?

-

钱馆的门票价格是多少?

-

钱馆的开放时间?

-

钱学森图书馆可以提供哪些服务设施?

-

钱学森图书馆能借书吗?

-

1月

1月15日,钱学森图书馆入选中国浦东干部学院第三批现场教学点。

-

合作共建:馆际交流、业务合作、教育基地共建等。

联系方式:021—62932094

邮箱:chelan@sjtu.edu.cn

联系人:车老师

展览合作:合作举办展览,展览的引进与推出等。

联系方式:021—62932525

邮箱:youngmoon@sjtu.edu.cn

联系人:杨老师

场地服务:展览、活动、会务场地租借、借用。

联系方式:021—62934705

邮箱:wangzc1005@sjtu.edu.cn

联系人:王老师

-

“计算尺”

“师者,传道、授业、解惑也”。如果说,上课、答疑确实是一个老师的份内之事,那么老师对学生“倾囊相助”、“资金支援”,又该说是什么呢?或许,那应该说是一种额外的师恩、份外的温暖吧。

这把计算尺,就记述了钱学森在课堂之外,对学生们细致入微、体贴入怀的这份关心和爱护。说起这把计算尺的来历,先要说说我们国家解放后发行的国债。计算尺和国债,看似风马牛不相及,却在钱学森这里有过一个交集。为了加快国家经济建设,提高人民物质生活水平,新中国于1954年到1958年间,每年发行一期“国家经济建设公债”。国家鼓励群众积极购买国债,钱学森也响应号召,将手头的两万元人民币用于购买国债。其中一万元,乃是1957年钱学森所著《工程控制论》荣获中国科学院1956年度科学奖金一等奖,即中国第一次颁发的国家最高自然科学奖时,所领到的奖金。到了1961年,这笔钱连本带息,总共成了11500元。钱学森取回本金和利息,并捐给中科大力学系,作为教学辅助经费使用。1961年9月,钱学森去力学系上课,中科大为他配备了收集和批改学生作业的两名助教,钱学森要求他们及时将作业里反映出的问题,反馈给自己。有一次,钱学森问两名助教,同学们完成自己布置的作业,大概要多少时间?助教们一时愣住,都答不上来,让钱学森很不高兴,因为这说明他们对学生的情况掌握得不够彻底。助教速速跑去调查、统计,反馈上来的作业完成时间,钱学森觉得未免过长了。于是他让助教继续深入调查,问清为什么需要这么多时间?调查的结果出来后,发现是班里2/3的同学家境贫寒,没有条件买计算尺,因此在许多计算步骤上,需要耗费大量的时间。钱学森坐不住了,没有像样的文具用品,还怎么好好学习?他让力学系从那笔教学辅助经费中取出一部分钱,给所有同学配齐计算尺。当时,计算尺是比较昂贵的文具用品。教务人员来到文具店中,挨个看一遍,挑了最便宜的一类买,但是数量不够让所有同学都领到计算尺。于是,班长黄吉虎和其它班干部都发扬风格,先让同学们领用,说自己想办法克服困难就是了。这件事情传到了钱学森耳朵里,他指示教务人员该花的钱不要省,即便是价格高一点,还是需要买齐数量,一定要保证力学系的每个同学都有一把计算尺。于是,教务人员又去买了一批质量好、但价格贵的计算尺。这次,班长黄吉虎也拿到了,而且是一把18元的“奢侈品”!在一个月平均工资几十元的年代,花18元买一个文具,对家境清贫的他来说,真是想都不敢想。他拿着左看右看,爱不释手,生怕和别人的搞混了,所以特地在计算尺的金属架子上,仔细刻下了自己的名字,使用起来也特别爱惜。黄吉虎后来成了中科大的教授,2008年中科大50周年校庆之际,黄教授向钱学森之子钱永刚捐赠了他珍藏多年的计算尺,表达他对恩师钱学森的感谢之情。

2011年钱学森图书馆建馆之时,这个“宝贝”随着征集工作的开展,又来到了上海。钱学森对学生们的爱惜之情,正如这把保存得如此完好的计算尺,将永远烙印在学生们的记忆里,留存在人们的心中。

-

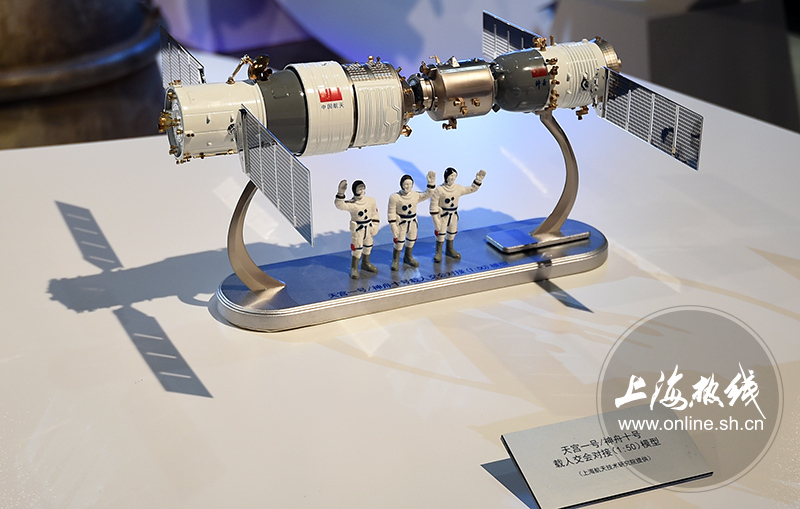

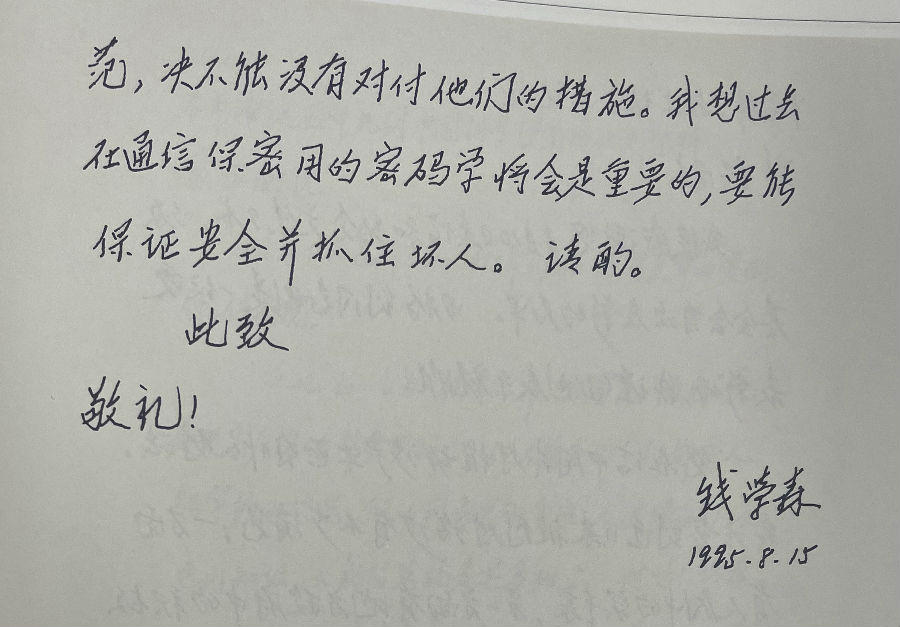

“这件礼物我最喜欢”—王永志送给钱学森的神舟一号飞船模型

钱学森不仅是一个有才华的科学家,在培育人才方面,他更是一位桃李满天下的师长。他所指点、提拔的青年科技人才,如今个个都是响当当的名字。在钱学森图书馆第一展厅,我们可以看到其中的两位:一个是孙家栋。他1951年赴苏联学习飞机设计,七年后学成归国,被分配到钱学森领导的五院工作。钱学森赴苏联考察时,他担任俄语翻译,一身学识和才华让慧眼灼灼的钱学森很是欣赏。1967年,钱学森受命组建中国空间技术研究院,聂荣臻让他推荐我国第一颗人造地球卫星总设计师的人选。钱学森提了孙家栋的名字。那一年,孙家栋只有38岁,正是年富力强的时候。他没有辜负钱学森的期望,一上任就挑选了18位业务骨干,审定总体方案,把研制工作扎实地开展起来。1970年4月24日,中国第一颗人造卫星发射成功,举国欢腾。孙家栋用自己的实际行动,报答了钱学森提携之情。对此,钱学森非常欣慰:“看来把孙家栋找来还是对的,他的确敢干事,会干事。”此后,孙家栋又取得了一系列成就:担当近40颗卫星的总设计和总负责,担任绕月工程总设计师,出任北斗卫星导航工程总设计师等,活跃在航天技术前沿领域。尽管一路成绩斐然,孙家栋却从未忘记,带领他走上航天道路、在他身后大力支持的恩师。2004年12月10日,钱学森93岁生日前一天,孙家栋带着礼物,敲开了钱学森家的大门。他没有送酒,也没有送花,而是送上了一个月球仪。他拿着月球仪,向钱学森汇报探月工程情况。钱学森非常高兴,和孙家栋合影留念,还让家人把月球仪摆到书柜里显眼的地方。

另一个是王永志。他1952年考入清华大学航空系,后赴苏联留学,归国后进入五院工作。1964年6月,王永志在参加中近程导弹第二次飞行试验时,给钱学森留下了深刻的印象。试验前计算弹道,发现射程不够,大家都考虑多加推进剂,但储箱容积有限,装不下那么多。32岁的中尉王永志敢想敢说,提出了一个和专家意见截然相反的办法:泄出600公斤酒精,减轻导弹重量,从而增大射程。专家们觉得这个方案不靠谱,没有理睬他。王永志鼓起勇气,直接找到了副院长钱学森。钱学森边听边算,认为“有道理”,便对总设计师说:“这个年轻人的想法有科学根据,就按他的意见办!”最后,导弹连打三发,都进了目标区,验证了王永志的想法和钱学森的判断。钱学森对王永志的“逆向思维”予以充分肯定,赞许他思维大胆,“和别人不一样”。此后王永志屡有创新,也常常得到钱学森的鼎力支持。1992年,载人航天工程上马,钱学森又推举王永志担当总设计师。王永志不辱使命,1999年11月他带领团队,把神舟一号飞船成功送入太空。此时正赶上钱学森88岁生日,王永志带着飞船模型和生日卡片,去看望恩师。钱学森对这个模型喜爱得不行,把它搁在书柜上,每天醒来总是看不够,说“这件礼物我最喜爱”。他并不在乎什么物质享受,但祖国航天事业后继有人、蓬勃发展,他真是打心眼儿里高兴。

-

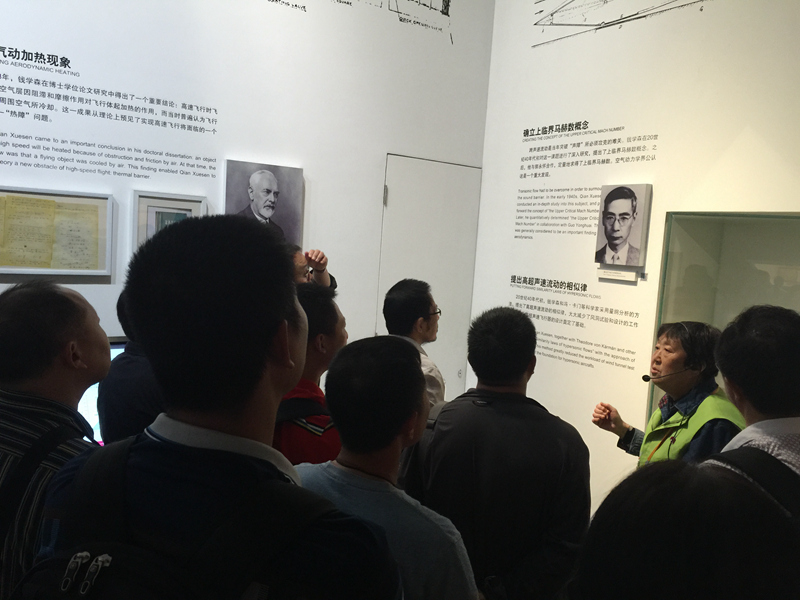

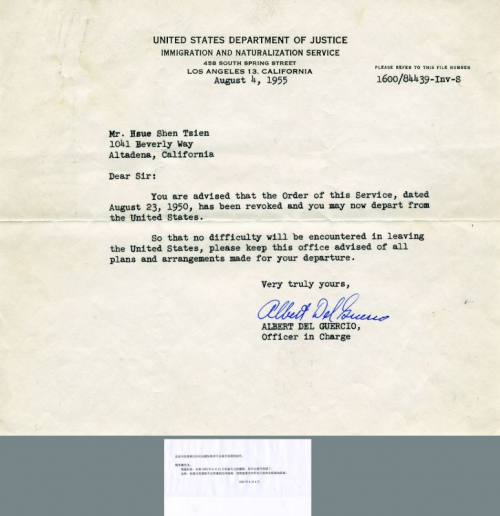

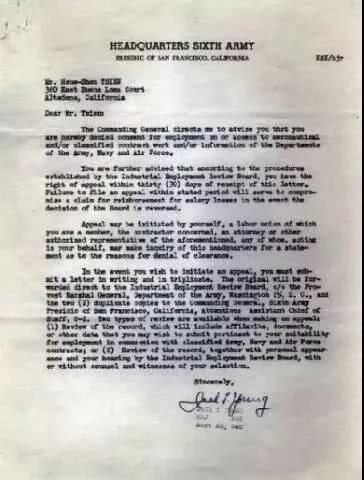

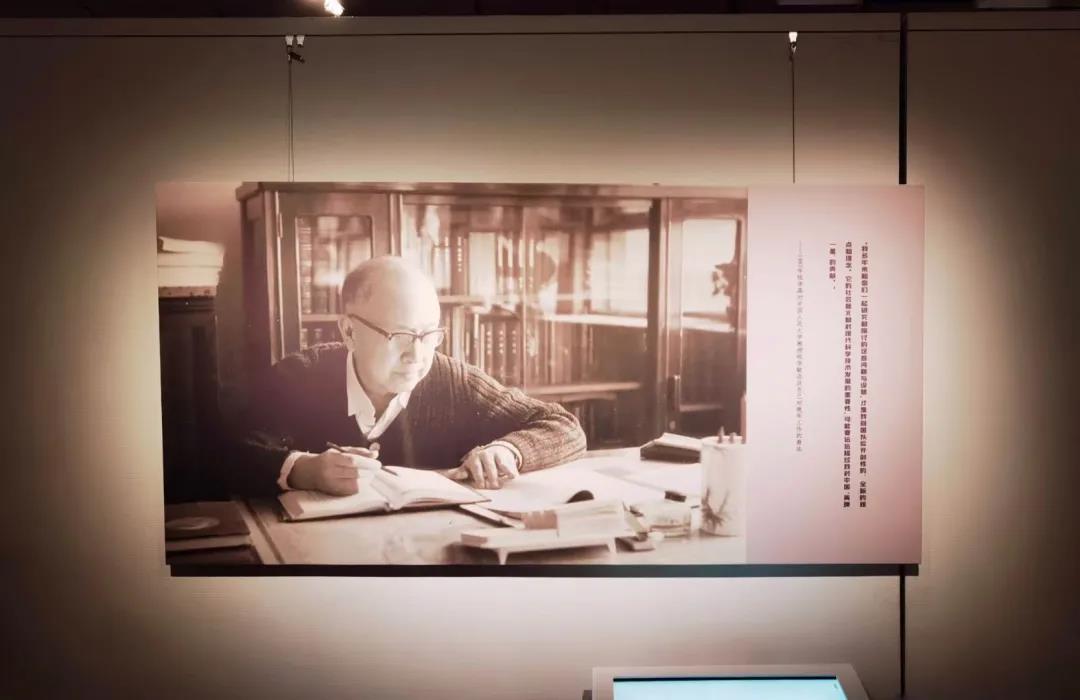

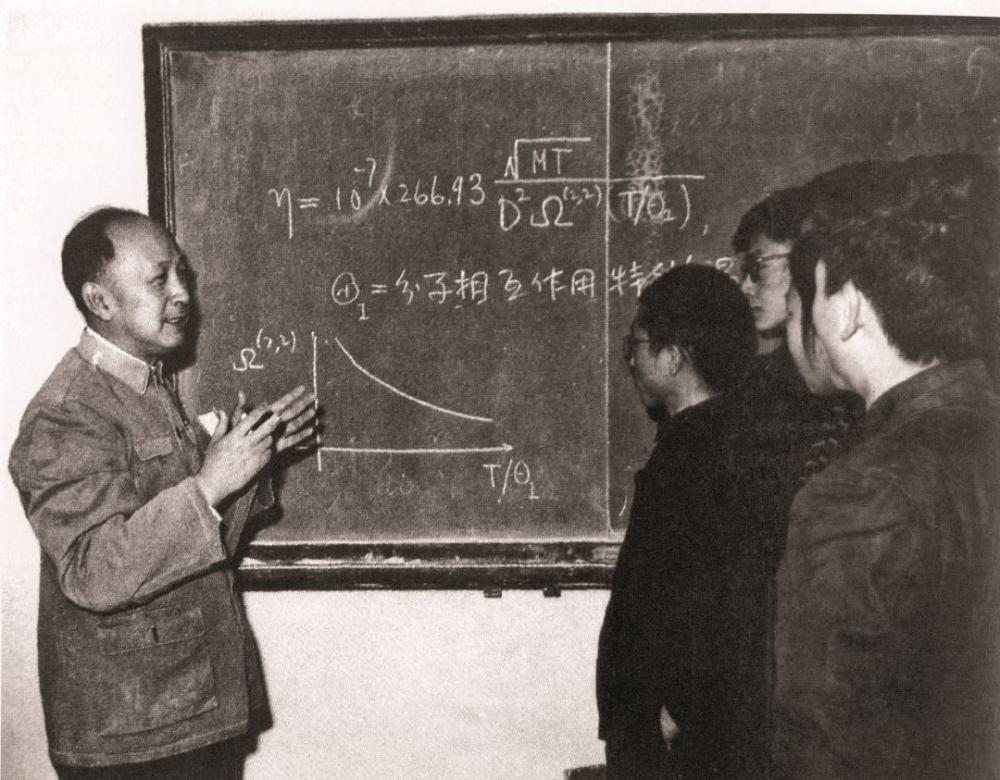

“物理力学”开创人

钱学森在美国20年,其中大部分时间,他主要从事应用力学的研究,贡献了“卡门-钱近似”公式等一系列研究成果,并参与美国军方的多个火箭研制项目。1950年夏,朝鲜战争爆发,美国掀起反共狂热,钱学森被指控为共产党员,遭受了审讯、拘禁和迫害,连正常的学术研究也受到了影响。钱学森被迫“改行”,从事与航空航天没有直接关系的理论研究。他没有因为打击而消沉,反而以超人的毅力,再一次投入到科研和教学活动中去。钱学森的目光落在了更高更新的学术领域,其中一个便是开创“物理力学”(Physical Mechanics)。所谓“物理力学”,并不是物理学中的经典力学概念,而是钱学森长期从事的应用力学的一个新分支。多年来,钱学森在进行火箭研究时体会到,必须研究和掌握在某些特殊的极端条件下,物质或材料的宏观特性会发生怎样的变化。例如,核动力火箭的喷管喉部,温度可能高达4000K(3726.85℃),这样的条件下,物质的热力学性质究竟有何变化,很难通过直接测量的方法获得结果。钱学森想到了把描述物质微观性质的原子分子结构理论、描述物质微观行为的量子力学、沟通微观和宏观性质的统计力学联系起来,加上发展得较为完善的传统应用力学,他构筑了一门全新的科学,从物质的微观规律入手,确定其宏观力学特性。这便是“物理力学”理念的由来。

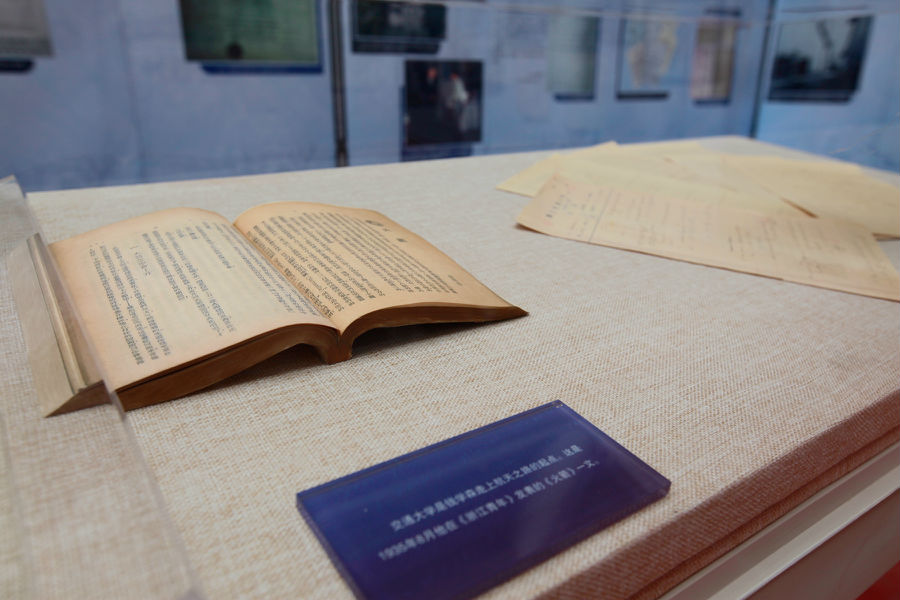

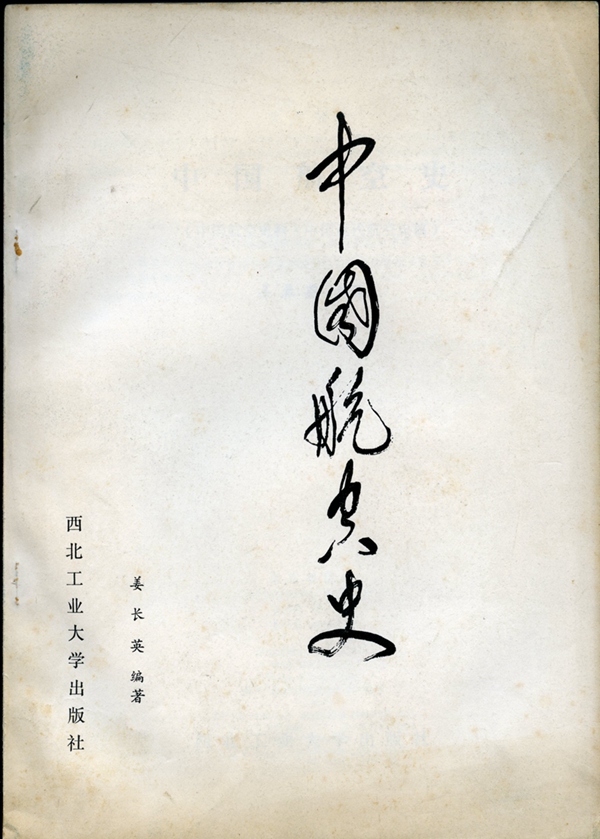

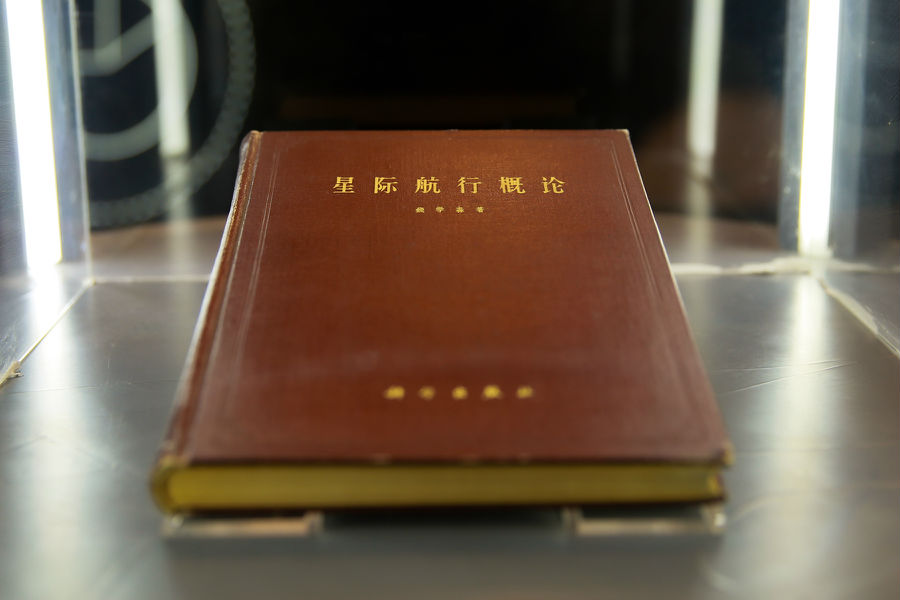

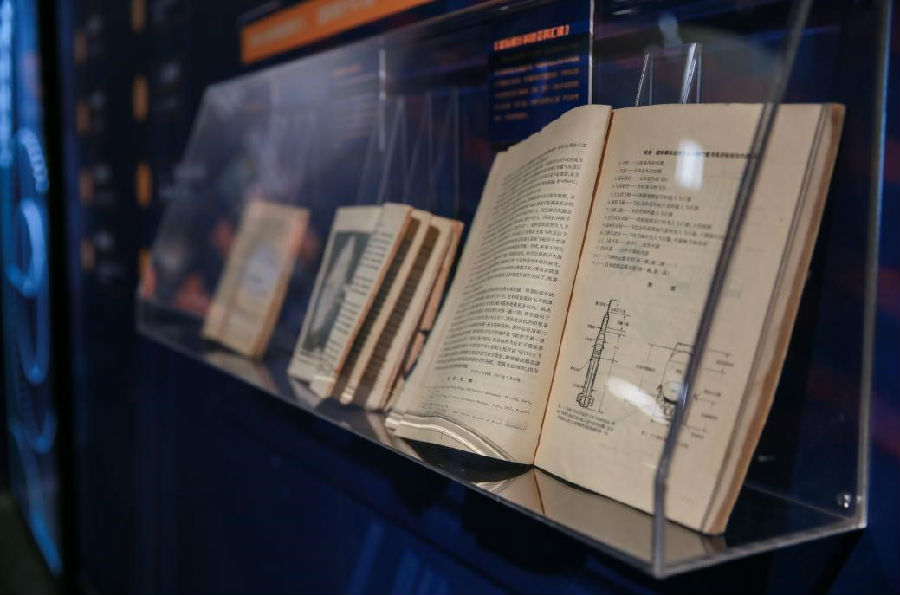

1953年,钱学森发表论文《物理力学——一个工程科学新领域》,正式提出“物理力学”概念,开拓了高温高压流体力学的新领域。之后,钱学森在加州理工学院开设了“物理力学”课程,在教学与研究中不断丰富、充实与深化其内容,形成了厚厚的一本《物理力学讲义》,第二展厅陈列的便是这份讲义的英文打印版。时至今日,这套讲义仍然是加州理工学院重要的参考资料。

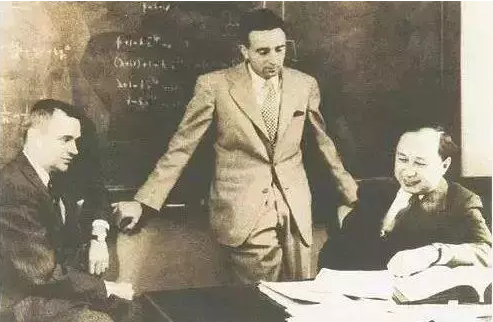

钱学森回国后,大力倡导和推动物理力学的研究,把应用力学的最前沿内容带给了中国力学研究者和学生。1958年6月,他在一份手稿中写道:“物理力学是由于新技术的需要而提出来的,它自然是一门新学科,也其实是一个介乎固体力学、流体力学和物理、化学之间的生长点。唯其是新,所以就是在世界科学技术先进的国家里这方面的工作者也不多,在我们国家里物理力学更是处在萌芽状态,需要大力支持才能得到迅速地发展,才能满足新技术的要求。”这份手稿如今也在第二展厅展出。1958年中国科技大学成立后,钱学森主持设立了物理力学专业,并亲自授课。1964年,他与59级物理力学专业毕业生合影留念。作为物理力学的开创人,钱学森对将要成为物理力学研究生力军的大学生寄予厚望,他曾饱含深情地对学生们说:“我们只是物理力学的第零代,你们才是真正的第一代!”

-

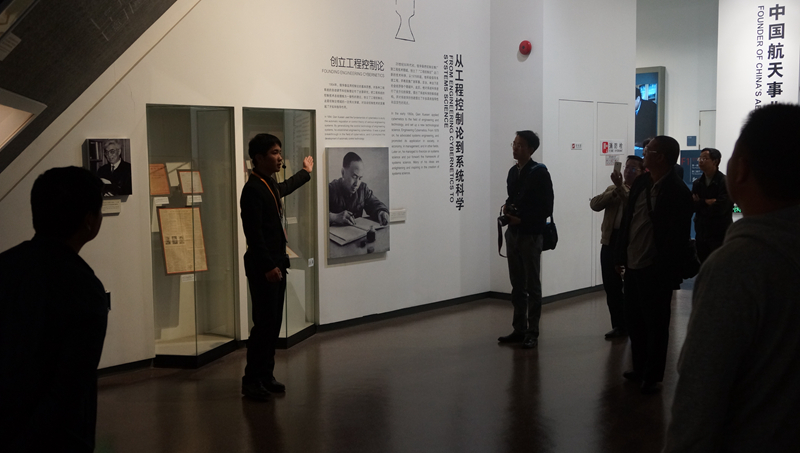

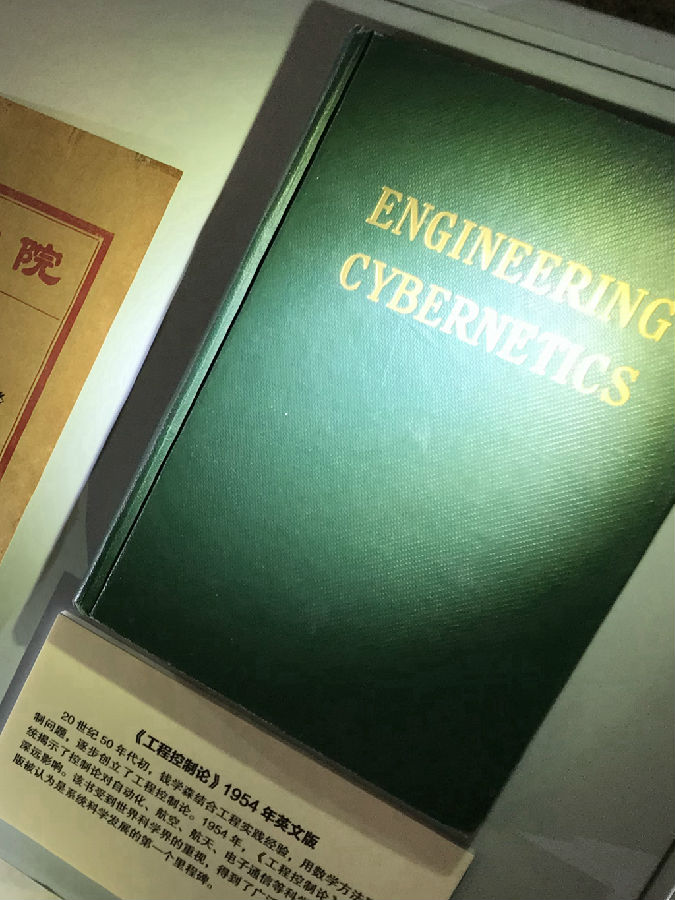

“将两个轮子装到一辆战车上”—提出“工程控制论”

1950年美国的麦卡锡主义浪潮,冲击了钱学森在火箭喷气推进等保密项目上的学术研究。为了转移美国特务们的注意力,争取早日归国,他“改行”研究起了其他理论。在被软禁的日子里,钱学森的学术研究并未停滞,反而取得了重大的进步,其一是开创“物理力学”,其二便是提出“工程控制论”。控制论学说,原本是美国数学家维纳在1948年所写的学术著作中创立的。钱学森敏锐地觉察到了控制论的重要性,并联系自己研制火箭的经验,对其进行了发展和创新。1953年,他开设了“工程控制学”课程,把力学、电磁学和信息科学等紧密结合起来,用于探讨在复杂工程中,如何实现自动控制与自动调节。次年,《工程控制论》出版,这本书引发了世界科技界乃至哲学界的关注,被译为德、俄、捷克等多种文字,带动了一股“控制论热”。

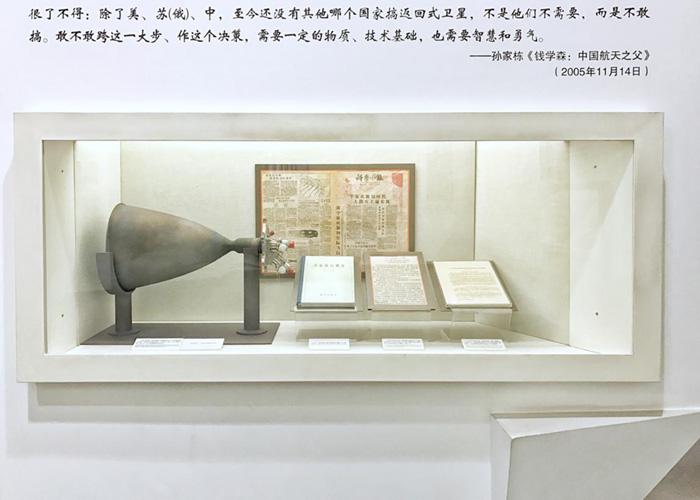

美国的一位专栏作家评论道:“工程师偏重于实践,解决具体问题;数学家擅长理论分析,不善于从一般到具体,去解决实际问题。钱学森集两个优势于一身,高超地将两个轮子装到一辆战车上,轧出了工程控制论研究的新途径。” 钱学森回国后,在北京组织了“工程控制论”讲习班,在中国科学界传播这一理论。1957年1月24日,《工程控制论》荣获中国科学院1956年度科学奖金一等奖。这是新中国第一次设立国家最高自然科学奖,中国科学院院长郭沫若亲自颁奖。次日,《人民日报》刊登了钱学森的获奖感言《激动地接受科学奖金》,钱学森在文中表达了对祖国、对人民的感谢之情,“奖金归根结底是属于六亿人民的”。1958年,《工程控制论》中文版出版。随后的20多年中,随着我国导弹技术、现代控制理论的发展,工程控制论的研究一直方兴未艾。1980年,《工程控制论》修订版正式发行,新增五章内容,收录了大量新思路、新理论。自动控制理论专家、中国科学院院士高为炳曾说:“《工程控制论》是自动控制领域中引用率最高的著作。”工程控制论这门“研究信息和控制一般规律的新兴科学”,是工程控制理论的重要基石,也为自动化技术的发展指明方向。尤其在《工程控制论》第18章,钱学森探讨了用不怎么可靠的元件,来组成高度可靠系统的理念。这远远超出了当时自动控制理论的研究对象,进入了系统学的领域。因此,《工程控制论》被认为是系统科学发展的第一个里程碑,这为钱学森晚年在系统科学上取得巨大成功,奠定了坚实的一步。

-

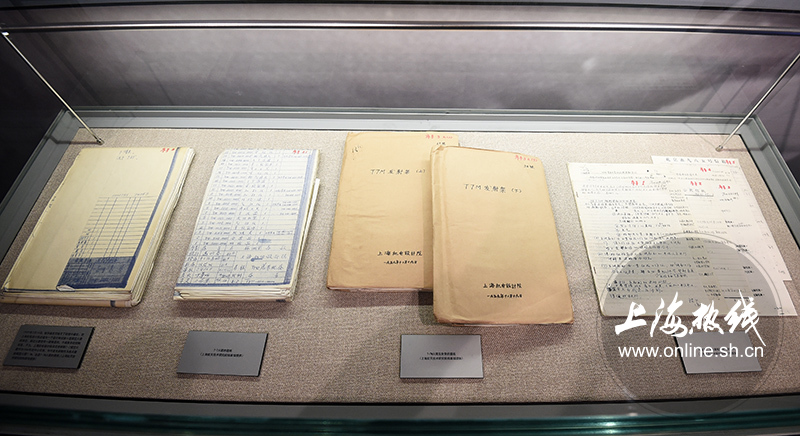

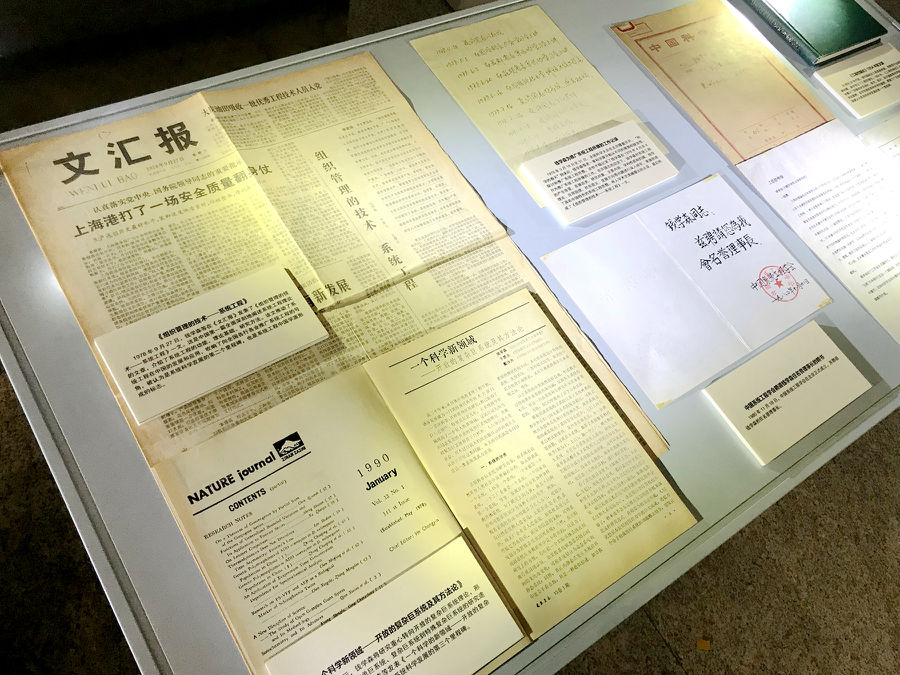

文献:《组织管理的技术——系统工程》

早年间,钱学森主要从事自然科学方面的研究,从铁道机械工程开始,一步步走入了工程技术、技术科学的领域,创见性地开启了工程控制论、物理力学等方面的研究道路。从1956年到1978年,钱学森全身心地投入到祖国的航天事业建设工作中去,在十分艰难的条件下,和广大科技人员一起,研制中国自己的导弹和卫星。在一个个中国式奇迹诞生的同时,钱学森也达成了自己的第二次创造高峰。20世纪80年代后,由于年龄关系,钱学森逐步退出国防科研一线领导岗位,他更加专心致志地投入到科学研究中去。此时的钱学森,比起早年间,涉猎学科更为广泛,学术思想更为活跃,创新意识更为强烈。他徜徉纵横于科学领域的各个板块上,迎来了自己的第三次创造高峰。其中,钱学森尤其重视、尤其花费心血的领域是系统工程和系统科学。他在美国开创“工程控制论”时,已经初步涉及到了系统工程、系统科学的相关探索。从中国航天事业第一线退休后,钱学森又将自己大部分的精力再次投入其中。1978年春天伊始,钱学森先后在北京、成都、昆明、长沙发表一系列学术讲演,推动了系统工程在中国各个行业的应用,他努力地将这一理念从航天推广到军事运筹、农业、林业乃至整个社会、经济领域。

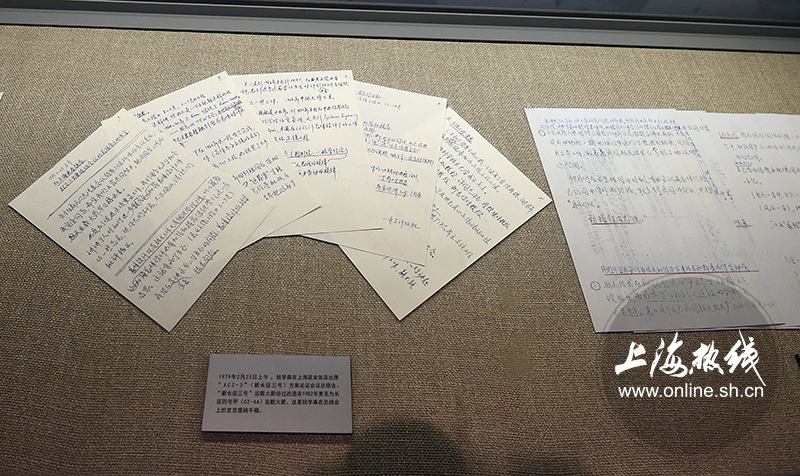

1978年9月27日在上海《文汇报》上,他又和许国志、王寿云合作发表了一篇学术文章《组织管理的技术-系统工程》。这是中国第一篇全面阐述系统工程功能、理论基础和研究方法的文章,被誉为系统科学发展的第二个里程碑。

-

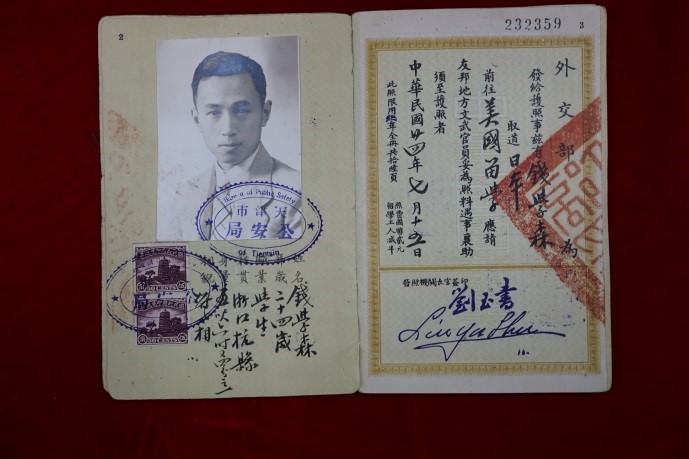

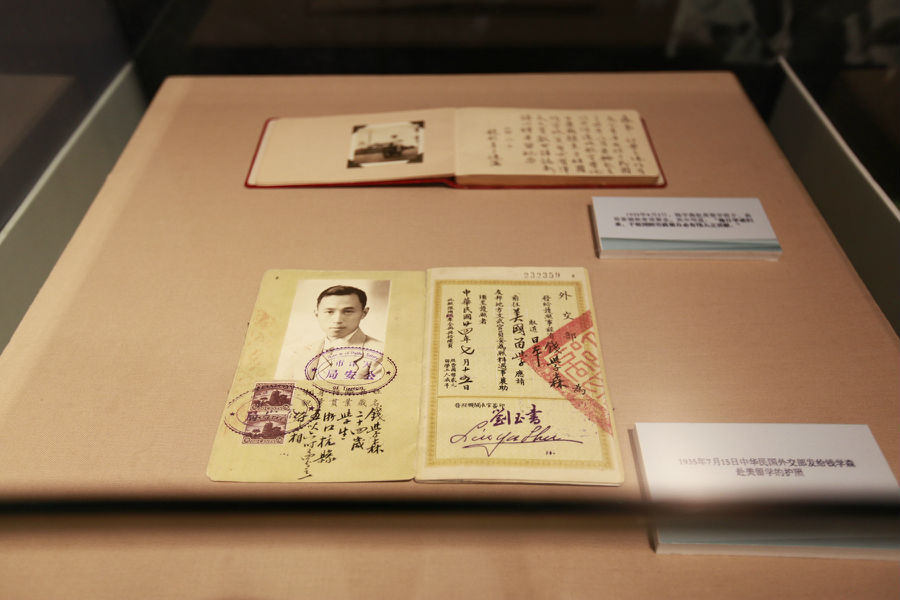

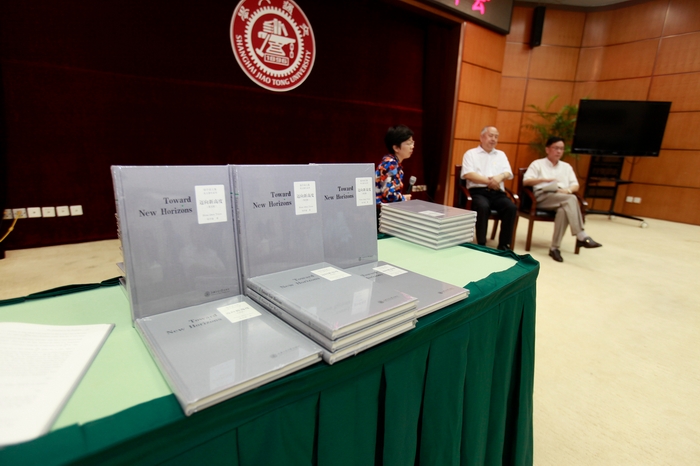

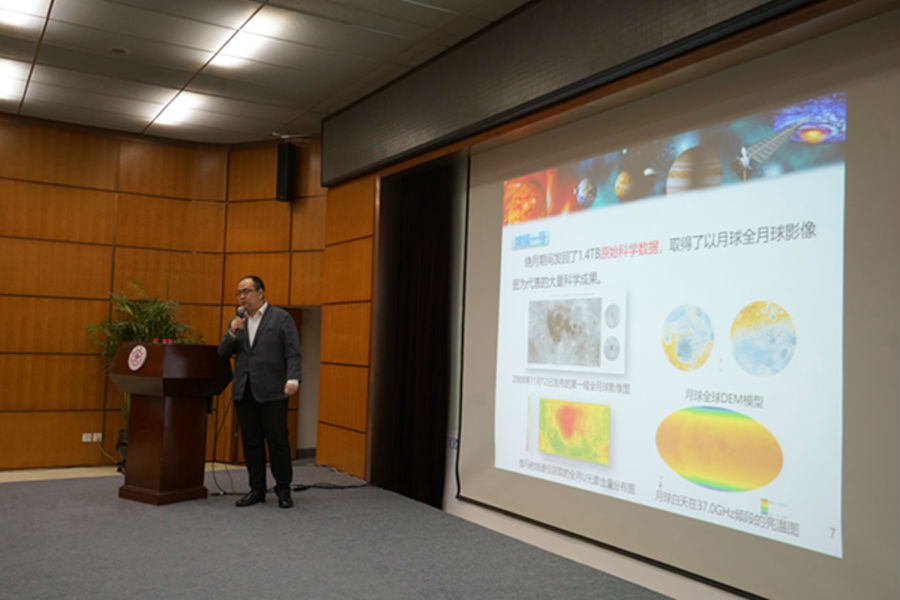

《迈向新高度》报告

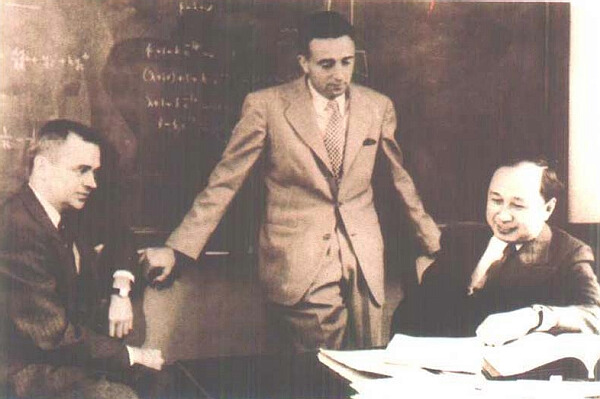

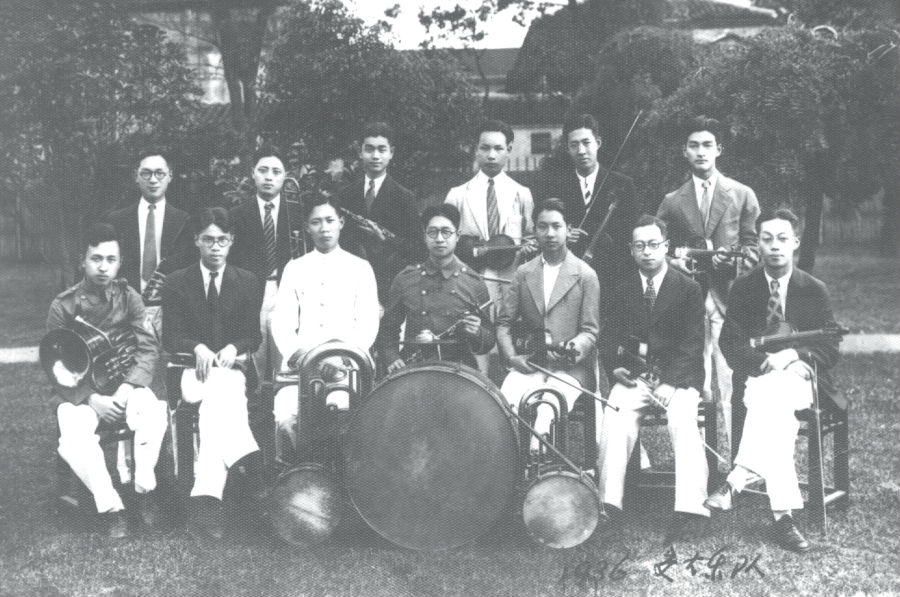

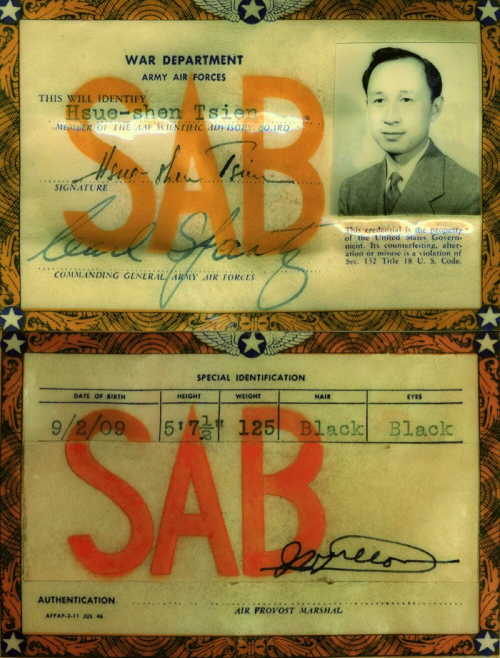

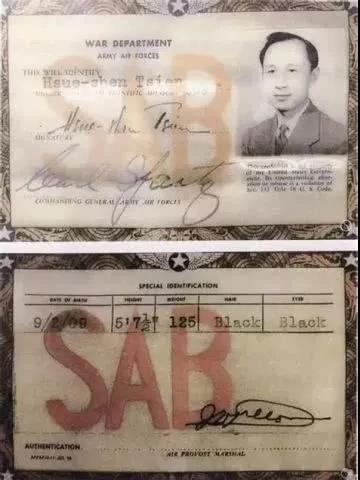

钱学森在加州理工学院攻读博士学位期间,结交了不少志同道合的好朋友,其中有一个叫马林纳的人。他兴趣广泛,热衷搞科学实验。1936年,马林纳发起成立了一个火箭研究小组,把钱学森也拉了进来,因为钱学森在空气动力学上具有扎实的理论功底,这对于火箭研究是极为重要的。钱学森是个认真负责的人,一旦加入,就非常投入地搞起了火箭这门学问。他细心整理调研资料和演算材料,写了一百多页手稿,对燃烧室温度、喷嘴设计、推力计算等都做了详细的分析。起初,火箭研究小组只是一个学生自发组织的兴趣小组,研制试验中频发事故,乃至发生意外爆炸,这让校方头痛不已,明令禁止他们在校内进行试验。被嘲笑为“自杀俱乐部”的小组成员们,只得将试验场所移到郊外的一片山谷中。然而第二次世界大战的到来改变了这一切,美国军方对火箭显示出巨大的兴趣。他们交给冯·卡门研究课题,希望他将空气动力学理论运用于军事中;同时也向火箭研究小组提供资金,使火箭小组最终变身为一家航空喷气公司,向军方出售火箭。1942年12月,在冯·卡门的力荐下,钱学森得到美国宪兵总司令部特批的一张安全许可证,获准参加美国军方和国防部的一切军事科技机密工作。他受聘成为军方喷气推进培训班的教员,讲授“应用数学”和“导弹概论”课程。原先“自杀俱乐部”所在的那片山谷,也摇身成为军方管理的喷气推进实验室(简称“JPL”),钱学森担任了JPL喷气研究组组长。20世纪50年代末, JPL并入美国宇航局,专门负责深空探测器的研制与运行,成为世界顶尖的研究机构。

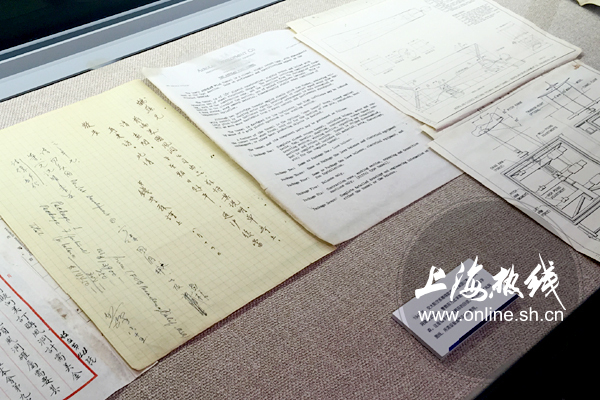

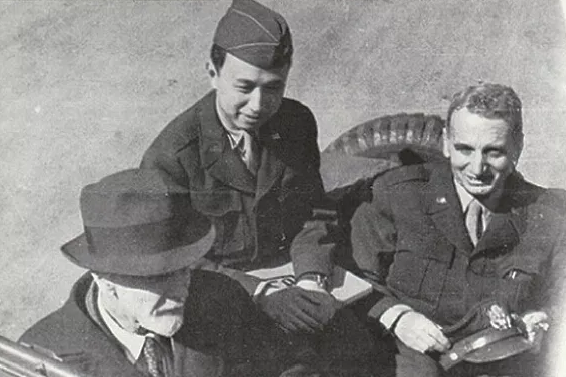

1944年,美国国防部成立科学咨询团,钱学森受邀加入。随即他以美军上校身份,跟随冯·卡门飞赴欧洲,考察德、英、法等国在航空和火箭领域的研究情况。他们最重要的考察任务,就是审讯为纳粹德国服务的火箭专家,协助美国获取一切与此有关的资料、仪器和先进技术。此次考察中,钱学森见到了冯·卡门的老师、近代力学奠基人之一的普朗特,见到了德国的“火箭之王”冯·布劳恩,见到了德国著名空气动力学家赫尔曼,对德国的火箭技术有了全面、深刻的了解。考察结束后,科学咨询团编写题为《迈向新高度》的报告,为美国战后航空航天技术的发展描绘了长远蓝图。报告目前解密的共有13卷,钱学森一个人就参与了其中5卷的撰写。1946年2月,美国陆军航空兵司令阿诺德将军发函,对钱学森所写的研究报告、对他在火箭和喷气推进领域做出的贡献,给予了高度评价。钱学森以自己无可替代的学识,赢得了美国学术界和军方的一致肯定。

-

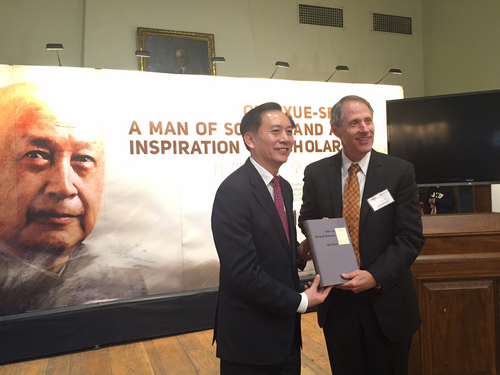

美国加州理工学院“杰出校友奖”证书和奖章

钱学森是个重科研、轻荣誉的人,他从来不追着奖项跑,但是实实在在做出了成绩,奖项却总是要冲着他来的。1979年1月1日,中美两国正式建立大使级外交关系,结束了长达30年的不正常状态。同年,美国加州理工学院向远隔重洋的钱学森颁发“杰出校友奖”。作为加州理工学院的毕业生和教师,钱学森一向是母校引以为傲的科学大家。加州理工学院喷气推进中心宣传册上,钱学森有三张照片,而其他人只有一张,可见其重要地位。此外,古根海姆实验室所在的航空大楼里,陈列着一条航空系重大历史事件的轴线图,钱学森读博和毕业的时间点,都在图上有标注。加州理工学院早就想授予钱学森“杰出校友奖”,奈何时局、政治上的诸多限制,所以迟迟未能颁发。等到中美正式建交的头一年,加州理工学院终于可以向钱学森递上这份早应属于他的荣誉。

但是母校在美国,而钱学森又是坚持“不能再去美国”原则的人,所以他没有前去领奖。2001年,钱学森的旧友、加州理工学院教授弗兰克·E·马勃访华,他带来了“杰出校友奖”的证书和奖章,转交给钱学森。迟到了22年的“杰出校友奖”,如今来到了他的身边。90岁的钱学森接过马勃递来的奖章,轻轻地放在了自己床榻的小桌板上,两个都已满头白发的老校友相视而笑。

-

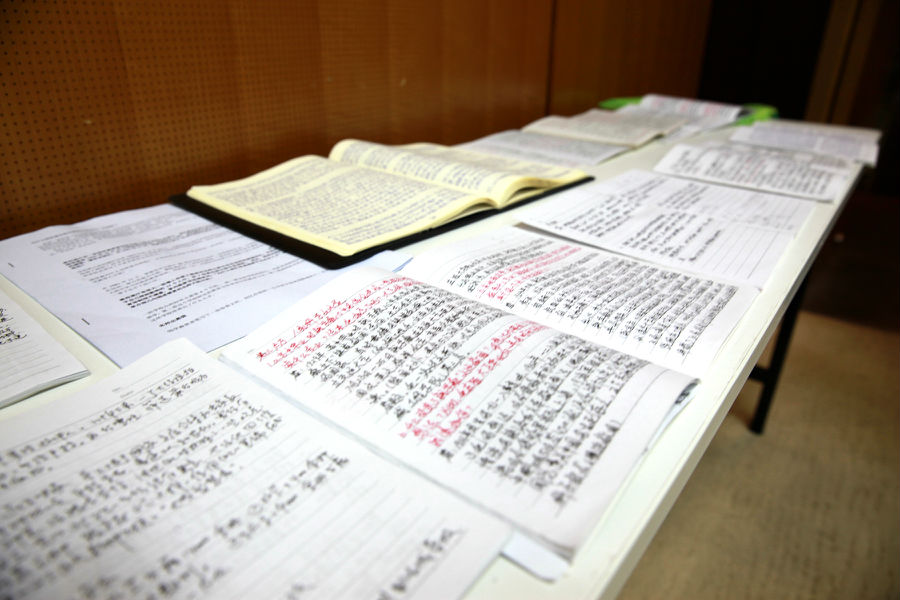

用红字标注了的装论文手稿的信封(凡事皆无止境)

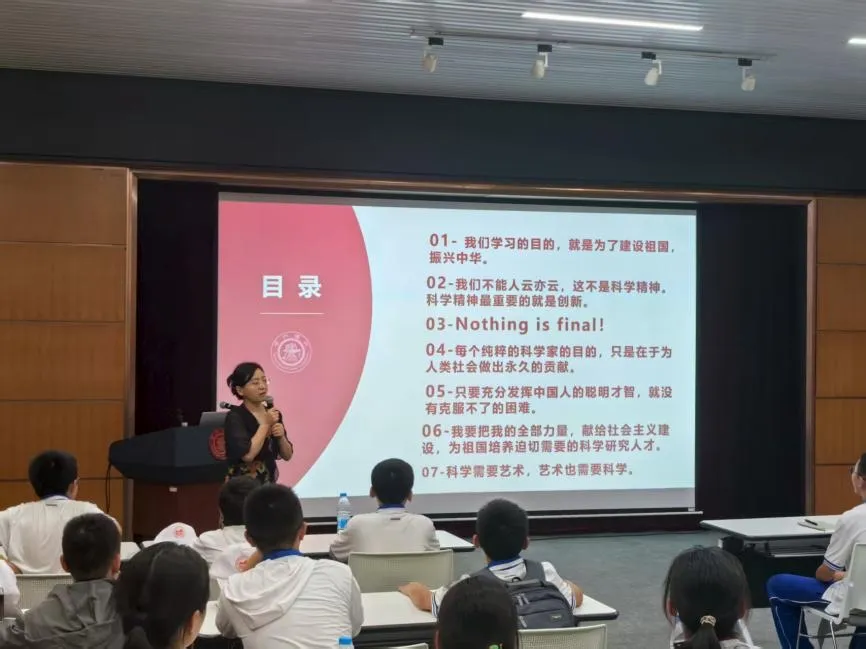

钱学森是个伟大的科学家,他所涉足的学科领域以及取得的学术成就,如繁星一般密布而璀璨,许多人都说他是个天才。但是凡人只相信成就和天才,却看不太到钱学森为之付出的不懈努力,那也是常人难以企及的。博士毕业后,钱学森正式成为加州理工学院的研究人员。为了解决飞行器在高速飞行时产生的壳体变形(力学上称为“屈曲”)问题,他把研究领域转向固体力学,和老师冯·卡门合作钻研薄壳理论。他和冯·卡门先一起探讨物理模型的框架,随后建立相应的数学模型,再进行求解、分析计算和图表制作,通过反复推导和计算得出结果,并通过实验加以验证。说起来容易做起来难,这样的推广过程是很艰辛的,在每一个关键步骤都要到实验室观看屈曲实验,不断修正框架模型,甚至推倒重来,直至得到准确的结果。1941年,在撰写《柱壳轴压屈曲》一文时,钱学森五易其稿,演算了700多页手稿,而最终成文发表在美国《航空学学报》上的,只有薄薄10页。手稿中所有的计算数字都精确到了小数点后8位,要知道在没有计算器的年代,通过拉计算尺达到这样的精确程度,工作量是极其庞大的。当这篇论文终于定稿,钱学森长长地舒了一口气,他在存放手稿的信封上,用红笔写下了大大的“Final”(定稿)。正打算把它放好,他突然又意识到,“Final”还有一个“完结”的意思在,可是对于科学真理的探求,又怎么会有完结呢?对于科学真理的探求应当是永无止境的。他取过信封,在“Final”后用黑笔写了一句“Nothing is final”(凡事皆无止境),还打了三个惊叹号。他借此告诫自己不要懈怠,要不断努力,更上一层楼。

这恐怕是钱学森最有名的逸事佳话之一了,几乎所有的钱学森传记、故事都会提到。但是这个“凡事皆无止境”的原物只有一个,它被钱学森图书馆所收藏和展示,是一件真正的镇馆之宝。当看到这件实物,再想起这个故事,许多人都会产生一个感慨:天才,确实离不开那99%的努力。

-

珍贵的客厅沙发

钱学森图书馆的工作人员第一次去钱学森家的时候,想象钱学森家里一定非常气派。然而,踏入钱学森在航天大院的居所,全然是一处非常平常、简单的民宅。地板走上去还摇摇晃晃、时不时吱吱地叫,灰白色的墙上,不少地方墙粉都脱落了。大家都没想到,科学大家钱学森的生活竟如此简朴。第三展厅中,有一处钱学森家客厅的场景复原,让观众可以对此有一个直观的了解。客厅中间的木制茶几,是国防部第五研究院为钱学森配发的,他从1960年一直使用至2003年,用了43年,边框已经斑驳了。客厅边上的5层书架,也是中科院1956年配发的,没有玻璃,只有横竖交错的木板。钱学森自己用铁丝穿了一块布帘,用来挡灰,这个盖着布帘的书架陪伴了他将近40年。客厅中间的这套组合沙发,是很不起眼的款式,粗大、笨重,更谈不上舒适感,如今估计都没有人用这样硬邦邦的沙发了。但是这套组合沙发的价值,不在它的款式,而在它的历史。在这套沙发上坐过的,有江泽民、温家宝等国家领导人,也有中国科学院、工程院的院士,还有许多科学家和文艺家。

其中,“航天四老”大概是落座频率最高的人了。“航天四老”,是指任新民、屠守锷、黄纬禄、梁守槃四个人,他们都是和钱学森并肩战斗、构筑起我国导弹、火箭和航天事业的元老人物。场景复原的侧面墙上,有他们与钱学森在客厅沙发上的合影。1960年,中苏关系恶化,全部苏联专家撤离,使五院的导弹仿制工作面临巨大的困难。在这种情况下,钱学森在每个星期天下午把这四位总设计师请到家里,在客厅沙发上讨论重大技术问题。钱学森按照民主集中制的原则,先请每位老总充分发表意见。如果大家意见一致,那么就这么定了;如果意见不一致,事情又不急,下星期继续讨论;如果事情很急,钱学森就给出自己的判断,让大家据此执行。办成了,功劳是大家的;失败了,责任由他承担。这种做法十分有效,几位总设计师都能敞开心扉,畅所欲言。几十年后,大家对每周末在钱学森家客厅沙发上度过的这段时光仍十分怀念。钱学森也认为,在技术工作中,应当贯彻执行这样的民主集中制原则。1996年7月16日,他写信给中国航天工业总公司总经理刘纪原,信中总结了中国航天事业发展中最宝贵的一条经验——民主集中制。“我对我国航天事业已经发表过许多文字;现在回想起来,最重要的实在只一句话:我们航天事业的科技人员在周恩来总理和聂荣臻元帅的领导下,贯彻了民主集中制。”

不仅是“航天四老”,许多其他专家和学者都在这套沙发上,聆听过钱学森的话语,与钱学森进行过学术交流。他们高高兴兴而来,满载知识而归。这套沙发在钱家几十年,印证了中国导弹、火箭、航天事业的起步和发展历程,也见证了钱学森无数个闪耀着智慧亮点的瞬间。

-

钱学森的中学毕业证书

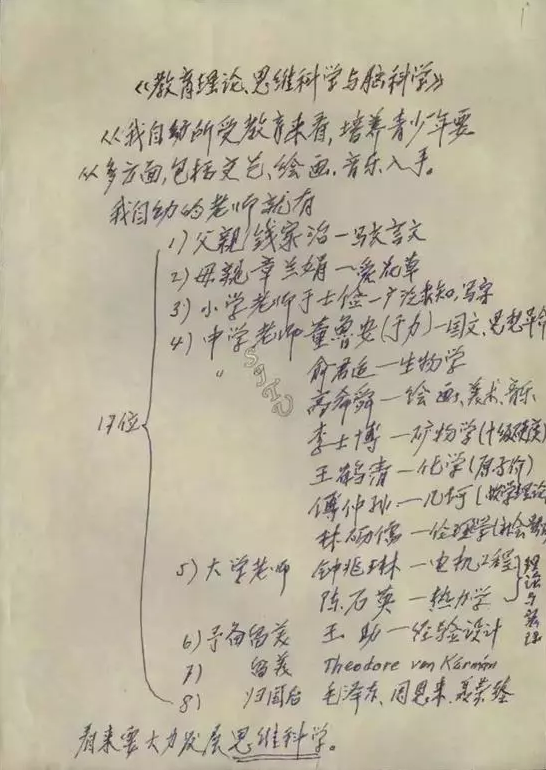

对于曾经给予了自己深刻影响的人,钱学森列过一张表,共计17个人,除了父母、国家领导人以外,都是教过自己的老师。其中,7位来自钱学森就读的中学-国立北京师范大学校附属中学校(即今天的北京师范大学附属中学,以下简称“北师大附中”)。1923年至1929年,钱学森在北师大附中就读,它是当时中国第一流的中学。学校名师荟萃,教学理念先进,有一套完善而先进的教学管理制度,采用学科制、学分制。校长林砺儒是知名的教育家,算起来还是钱均夫的学弟。他就任后,力主倡导“全人格教育”,反对死记硬背的灌输式方法;他模仿欧美学制进行改革,推行“三三制”,即三年初中,三年高中;同时,在学校实行文理分科,自编教材和课程标准。国文老师董鲁安思想进步,向往民主。他常常讨论时事,批评北洋军阀政府,憧憬革命事业。他的言行,使钱学森对祖国前途和人民命运产生了极大的关心,焕发出强烈的爱国主义精神。几何老师傅种孙是著名数学家,数学功底扎实,古文造诣也颇深。他的名言是:“公式公理,定义定理,是根据科学、根据逻辑推断出来的。在课堂如此,到外面如此,中国如此,全世界如此,即使到火星上也是如此!”钱学森由此明白了,什么叫做科学的严谨。博物老师李士博,教学极富创造性,将矿物的十级硬度,变成了合辙押韵的口诀“滑、膏、方,莹、磷、长、石英、黄玉、刚、金刚”,朗朗上口,便于记忆。直至晚年,年逾古稀的钱学森还能背诵这则顺口溜。生物老师俞君适,常常带学生到野外采集生物标本,领着他们解剖青蛙、蚯蚓。化学老师王鹤清,课后对学生开放实验室,有兴趣做化学实验的人,随时随地可以去。这两位老师极大地培养了学生的动手能力,启发了他们对大自然的热爱和对科学的兴趣。美术老师高希舜水平很高,后来成为国画大师。钱学森幼年时,曾拜高希舜为师,学过国画,他为钱学森开启了艺术之门。据说钱学森的水彩画画得很不错,水墨画也颇有功底,这应该归功于高希舜的栽培和指引。

北师大附中在校长林砺儒和这一批兼具丰富学识和新兴思想的教师们共同努力下,形成了极好的学风和校风。钱学森一直对母校念念不忘,1981年11月,他参加北师大附中80周年校庆大会时,深情地回忆说:“中学时代的老师,在知识、智力及能力方面,都给我打下了良好的基础。”“我对师大附中很有感情,六年的师大附中学习对我的教育很深,对我的一生,对我的知识和人生观起了很大的作用。”“这是我一辈子忘不了的六年。”

-

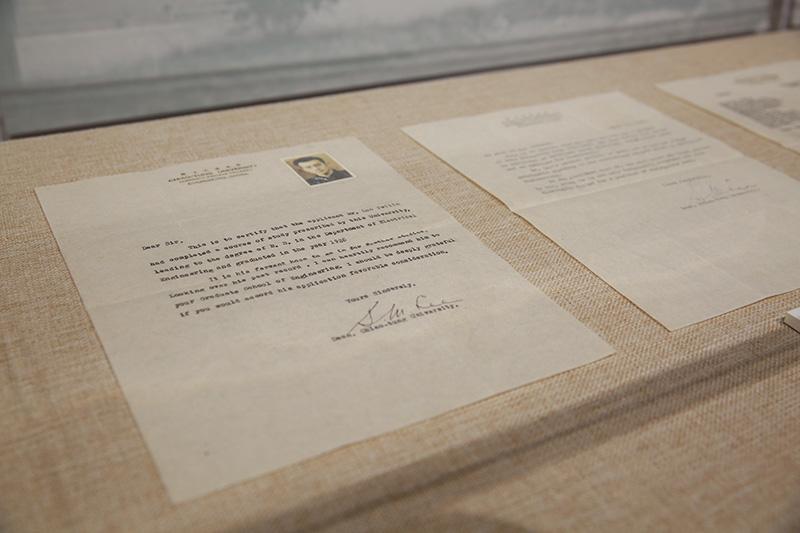

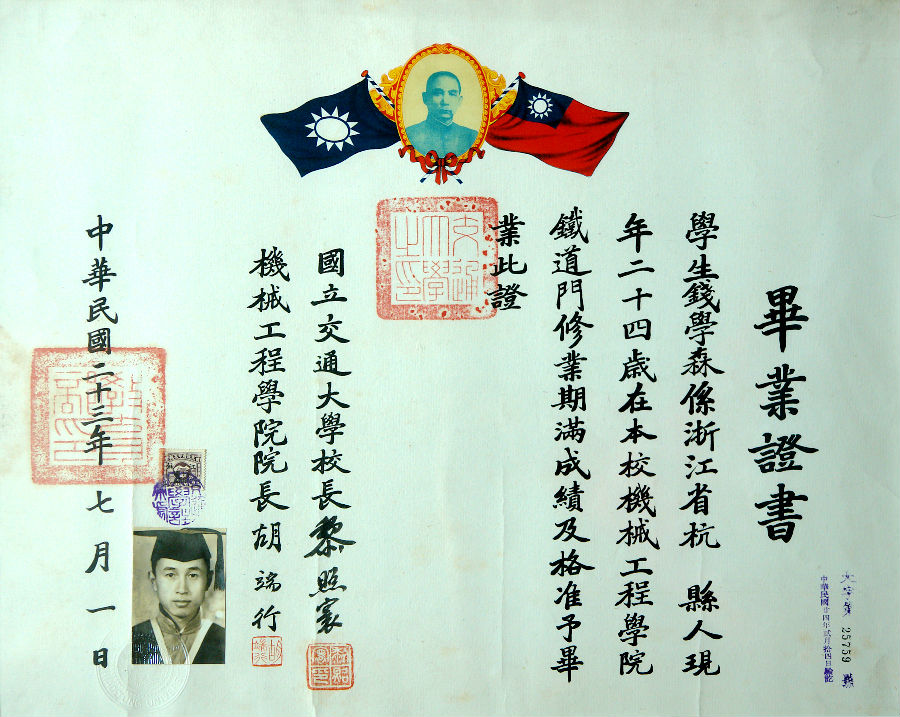

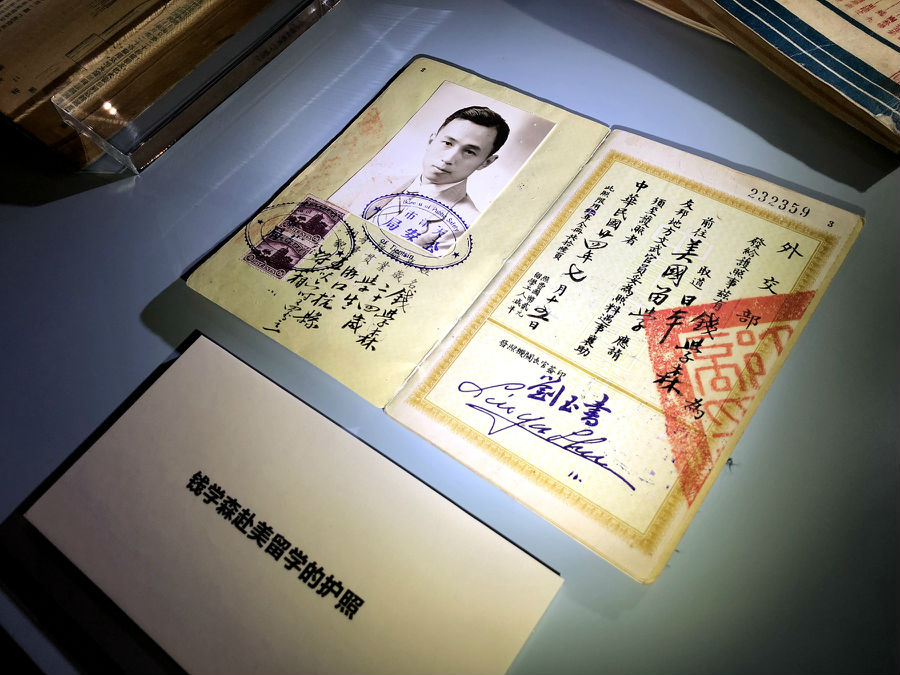

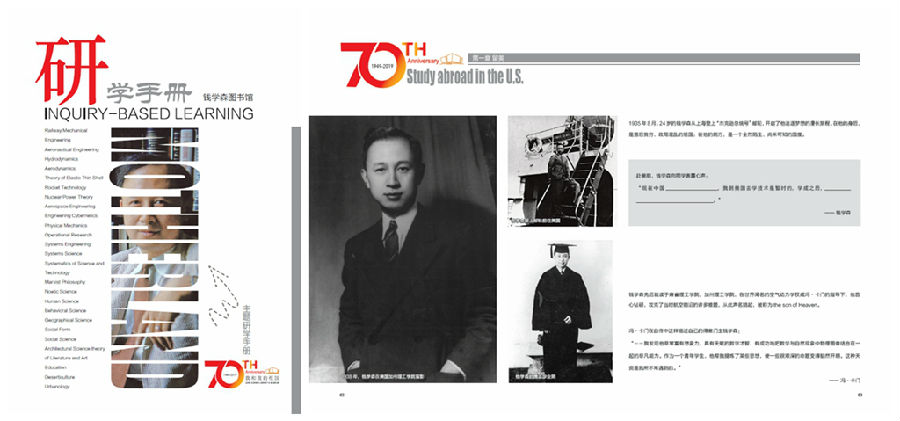

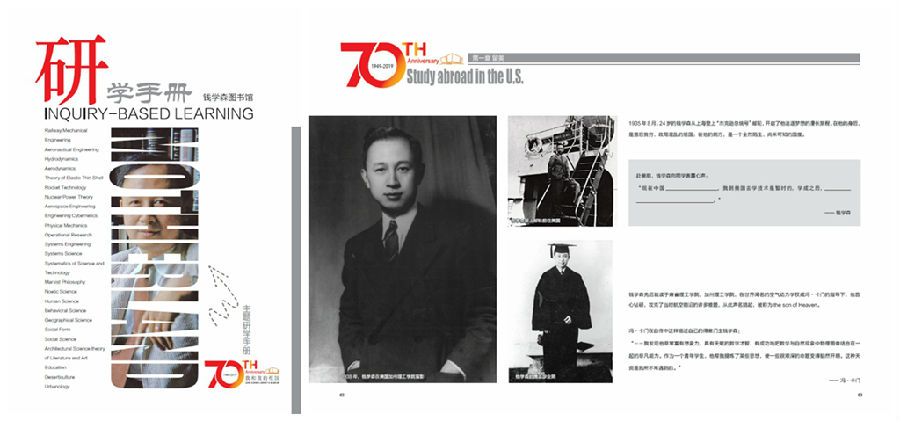

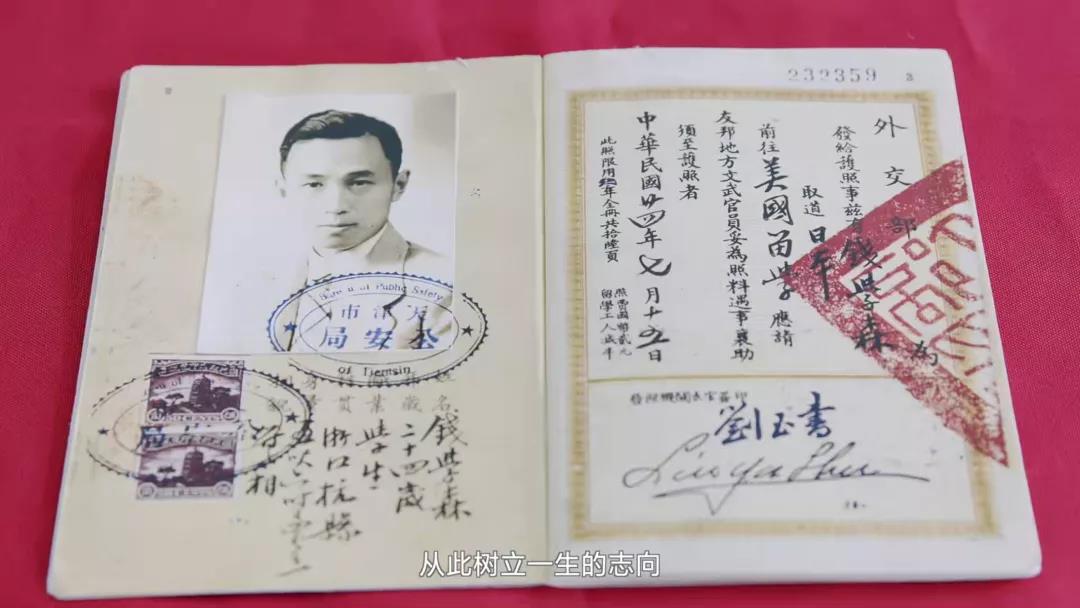

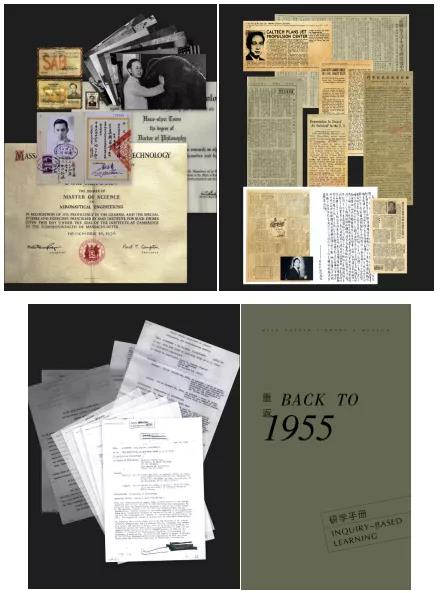

钱学森的硕、博士学位证书

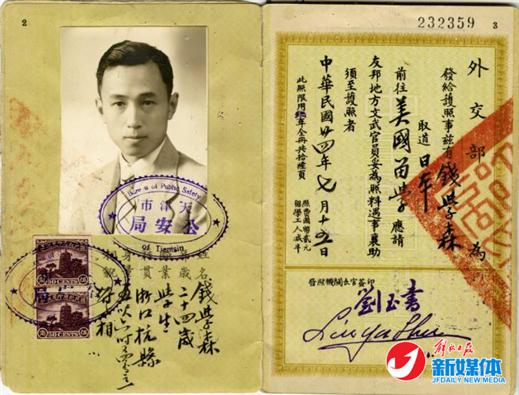

从“东方MIT”国立交通大学毕业的钱学森,考取了清华大学庚子赔款留美公费生,在清华大学进修一年航空工业课程后,整理行装,正式踏上了西行求学的征程,他的目的地是“MIT”-赫赫有名的麻省理工学院。麻省理工学院坐落在美国波士顿,与哈佛大学比邻而居,被誉为“世界理工大学之最”,它的自然及工程科学专业享有极高的声誉。当时,国立交通大学是按照麻省理工学院的模式建立起来的,钱学森对这个美国名校早有耳闻。对擅长数学的钱学森来说,在这里学习,确有如鱼得水、得心应手的感觉。然而,在异国生活的孤独感,不时袭上他的心头。而最令钱学森不能忍受的,是美国人对中国、对中国人的那份歧视。一次,美国同学当着钱学森的面,耻笑中国是个愚昧落后的国家,中国人抽鸦片、裹脚、不讲卫生,等等。钱学森拍案而起,非常生气地说:“中国作为一个国家,确实比美国落后;但是作为个人,你们谁敢和我比一比,看到学期末,谁的成绩好!”美国同学不吱声了。钱学森自此更加奋发努力,仅用一年的时间,就完成了飞机机械工程硕士课程,拿到了麻省理工学院的硕士学位证书。然而,钱学森虽然成绩优异,却无法进入飞机制造厂参加实习,因为美国厂方只准许美国学生入内。这和钱学森的导师王助在美国波音公司的遭遇如出一辙,身为波音公司的总设计师,王助却被禁止进入测试场地,他因此愤而辞职回国了。学森刚到美国一年,心中的救国宏愿、深造梦想,让他绝对不允许自己就这样放弃。钱学森决心再一次改变专业方向,从飞机机械工程转为航空理论,后者需要扎实的数学基础,而这正是钱学森的专长。航空理论的研究权威冯·卡门,成为了钱学森心目中新导师的不二人选;他所执教的加州理工学院,也成为了钱学森选择攻读博士学位的学校。加州理工学院是一个注重学生创新能力的地方,冯·卡门也是一位推崇创新精神的人,他不喜欢毫无创造性的解题方式,喜欢有开拓性思维、思想活跃的学生,鼓励学生们围绕学术问题,在讨论班上争论、甚至争吵。在这种浓郁的学术氛围中,钱学森的思路一下子活跃起来,虽然他个性有些内向、平时不太多话,然而涉及到学术问题,钱学森总是敢想敢说。连和自己的导师冯·卡门在学术上有了分歧,钱学森也会直言不讳地当面质疑。

在冯·卡门的悉心指点下,1939年6月,钱学森获得了加州理工学院的航空、数学博士学位,这张学位证书一直珍藏在他的身边,直至去世。

-

照相机

在第四展厅,还可以看到三台钱学森使用过的老相机,和几幅钱学森拍摄并冲洗的照片。钱学森喜欢摆弄照相机,在美国时,周末和朋友外出郊游,摄影工作都是他负责。秘书涂元季曾回忆,钱学森的摄影作品在美国获过奖,他只提交了一幅摄影作品,就被美国艺术和科学学会吸收为会员。

-

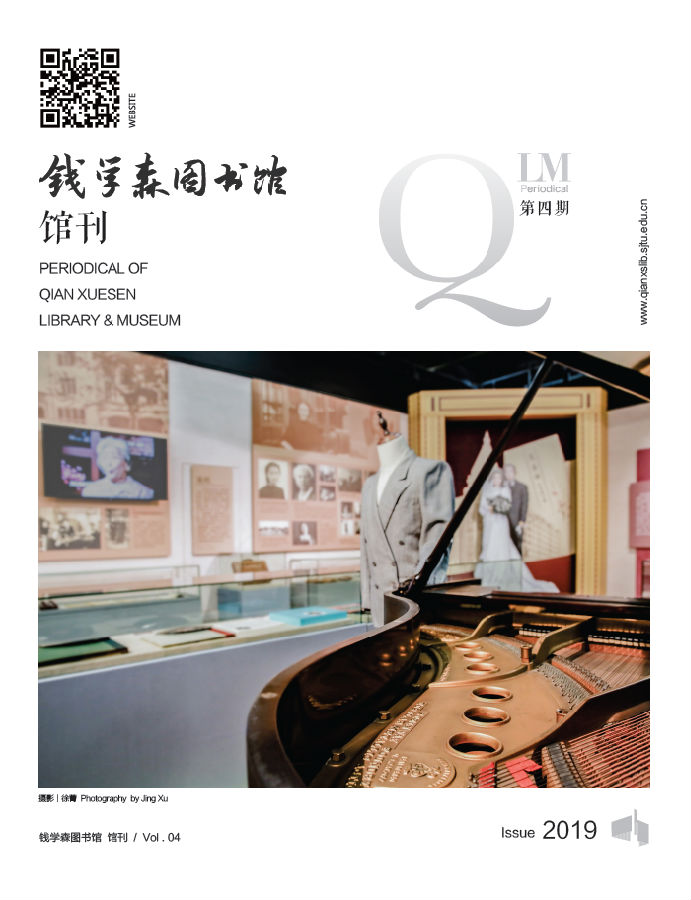

钱学森与蒋英的婚册

钱学森的婚姻,是众人津津乐道的一段佳话。在这段佳话里,有着中国人最喜闻乐见的两小无猜、琴瑟和谐、患难与共、相濡以沫、白头到老等诸多经典情节。

钱学森的夫人蒋英,出身海宁望族,父亲蒋百里是中国近代著名军事理论家,与钱均夫相交甚笃。蒋百里育有五女,人称“五朵金花”,而钱家唯有独子钱学森,因而钱均夫和夫人曾过继蒋家三女儿蒋英,为她起名“钱学英”。四岁的蒋英来到钱家时,钱学森已经是个十几岁的大男孩了,不太会和小妹妹玩,蒋英觉得闷,便闹着要回家。她回去后,二人各自上学、读书,这段青梅竹马的经历也就暂时告一段落。这一别就是十二年,直到24岁的钱学森考取清华大学赴美公费留学生,前来向蒋百里告别,钱学森与蒋英才再次见面。16岁的蒋英已然是一位亭亭玉立的大家闺秀,她为“干哥哥”钱学森弹了一首钢琴曲。再一别又是十二年,此间钱学森一直在美国研究航空理论,蒋英则去了欧洲,在国立柏林音乐大学学习声乐。二战爆发后,蒋英离开德国,前往瑞士,继续自己的学业。时间一直到了1947年,二战的硝烟渐渐散去,蒋英回到上海,举办自己的第一次独唱音乐会,地点就在钱学森以前读书时常去听音乐会的兰心大戏院。蒋英的歌声优美、音域宽广、技巧熟练,让音乐评论家俞便民赞不绝口,称赞她的演唱“无论在音域和音量上,都掌握得极为出色”。不久后,钱学森回国探亲,36岁的他已经是美国麻省理工学院最年轻的正教授了,事业上意气风发;但还没有成家,感情上一片空白。这让父亲钱均夫很是着急,他迫切希望钱学森能在此次回国期间,解决终身大事。钱学森的好友、后任交通大学校长的范绪箕回忆说:“他父亲请蒋英给他介绍女朋友,蒋英就在上海请了一次客。后来我问他,怎么样啊?他说不行,好像没有看中这个女朋友,他说那个蒋英倒是很好,他倒看中这个主人了。”蒋英做东、给钱学森介绍女朋友的聚会,是二人久别多年的重逢。钱学森看见这位“干妹妹”,第一次有了心动的感觉。科学家的直觉,让他精准地“锁定”蒋英就是最适合自己的那一半。钱学森很快便求婚了,他单刀直入地要蒋英“跟我去美国吧”,没几个回合,蒋英就“投降”了。24年前她离开了钱家,最后还是嫁了回来,钱学森遂戏称蒋英是自家的“童养媳”。1947年9月17日,两人在上海沙逊大厦(即和平饭店)举行婚礼,知名科学家和著名艺术家的结合,一时街知巷闻,传为美谈。当时二人的婚照,以及精美的手绘婚册,如今都可以在第四展厅中看到。

蒋英随钱学森来到美国,全力支持丈夫的科研事业。钱学森给蒋英买了一架斯坦威大三角钢琴作为新婚礼物,新房里时常飘出优美的旋律。随后,儿子钱永刚、女儿钱永真的接连降生,更为这个小家庭添上了幸福的色彩。1950年到1955年钱学森在美遭受迫害期间,除了不间断的科研工作,蒋英也是他强而有力的精神支柱。像所有坚强的中国女性一样,在艰难险恶面前,她更加强韧起来,揽下所有的家务,照顾幼小的孩子,与特务斗智斗勇。有时,她弹拨吉他,钱学森则吹起竹箫,悠扬的乐声抒发着二人心中积郁的情绪。回到祖国后,钱学森开始了新的征程,全身心地投入到祖国航天事业、国防工业中。为了让他安心工作,蒋英从一个歌唱家转变为声乐教育家,调到中央音乐学院工作,以便照顾一家老小。钱学森奔波在祖国各地,蒋英则成了“大管家”,扶老携幼,料理家务。钱学森一次也没有对蒋英谈起过自己的工作,蒋英也从来不问,这么多年的患难与共,她最清楚,家人的理解、家庭的安宁就是对钱学森最大的支持。

-

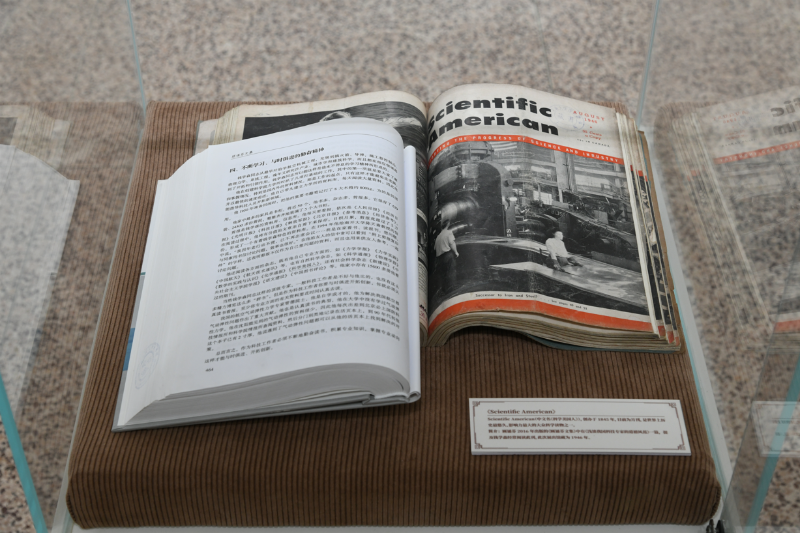

钱学森参阅过的书籍、期刊

走入第四展厅的尾部,观众都会被巨大的“书海”展项所震撼。共11排、7列的书柜,构成一面巨大的书墙,其中收纳了钱学森读过的四千多册书籍,而这仅仅是他一生所读书籍的1/7不到而已。

书籍陪伴着钱学森,走过了98年人生的大部分时间,与书结伴、以书为友,铸就了钱学森学无止境的一生。而图书馆这个书籍的宝库,则是钱学森求学时“每天必去的地方”。还在北师大附中读书时,钱学森就非常喜欢去学校的小图书馆,里面有不少古典小说,还有科技图书。钱学森偶然听见同学们谈论相对论创始人爱因斯坦的事情,便去图书馆里找寻一番,读了介绍相对论的小册子。虽然当时钱学森还不能完全读懂,这本小册子却激发出他对尖端科技的极大兴趣。进入交通大学后,钱学森每天都去校门右侧的“红楼”即校图书馆报到,一是读报,二是看书。交大图书馆建于1917年,当时的藏书量已达到7.5万册,期刊近千种,是全国科技类书刊的收藏重地。交大图书馆给了钱学森一个良好的阅览平台,据他自己回忆说,那时大部分时间都泡在馆里,“对图书,特别是科技书,真是如饥似渴,什么科目的书都看”。“我的专业是铁道机械工程,但是到图书馆借读的书绝不限于此,讲飞艇、飞机和航空理论的书都读。当时虽没有完全读懂,但总算入了气动力学理论的门,这是我后来从事的一个主要专业”。老师金悫也说:“钱学森总是在图书馆里钻研、攻读,掌握了课堂上没讲过的知识,他深深懂得学海无涯,攫取知识务求渊博。”到了美国,钱学森主要从事研究和教学工作,图书馆对他就更不可或缺了。他一有空就去期刊开放陈列架,翻看最新期刊,吸收新思想、新成果,促进自己的研究。

钱学森一生博览群书,参阅过书籍35000多册,期刊400多种,藏书40000多册。不少观众听到这一数字,纷纷表示感慨和敬佩,也有人产生了疑问:钱学森工作这么繁忙,如何能保证这么大的阅读量呢?这是因为钱学森坚持不懈的阅读习惯和积极有效的读书方法。受加州理工学院学风影响,钱学森素来不看电视,把时间都用在读书看报上,特别是每天晚饭后到12点,他必定去书房看书,新婚燕尔也好,受监视期间也好,这个习惯从未间断。钱学森的读书方法则是向老师冯·卡门学来的,一本书先看目录、序言,再看第一章、最后一章,这样就能基本了解整本书的概况,然后判断这本书是不是值得认真细读。若是好书,就反复看;若觉得一般,翻一翻就可以了。加上钱学森头脑聪慧,善于总结,因此读书效率非常高。

读书对钱学森而言,也是一个积极思考的过程。他会做大量夹批和眉批,注上自己的想法,这些薄薄的纸片和飞速写下的句子,记录了钱学森那一瞬间的思想闪光点。这其中有不少,日后形成了非常宏观、具体和系统的理论。数十年如一日,钱学森读书、学习、思考,他说:“我一直在学习,因为不学习就跟不上时代的发展。”儿子钱永刚也回忆道,“父亲一生都在不断地学习,不断地从新的知识里汲取营养。他看书,看到了最后一天!”

-

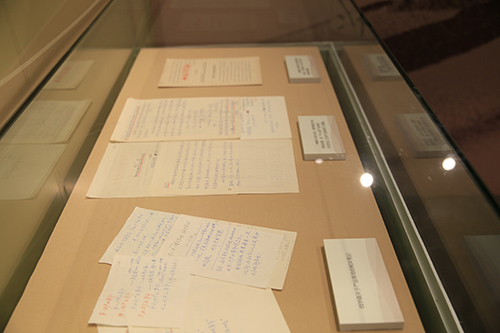

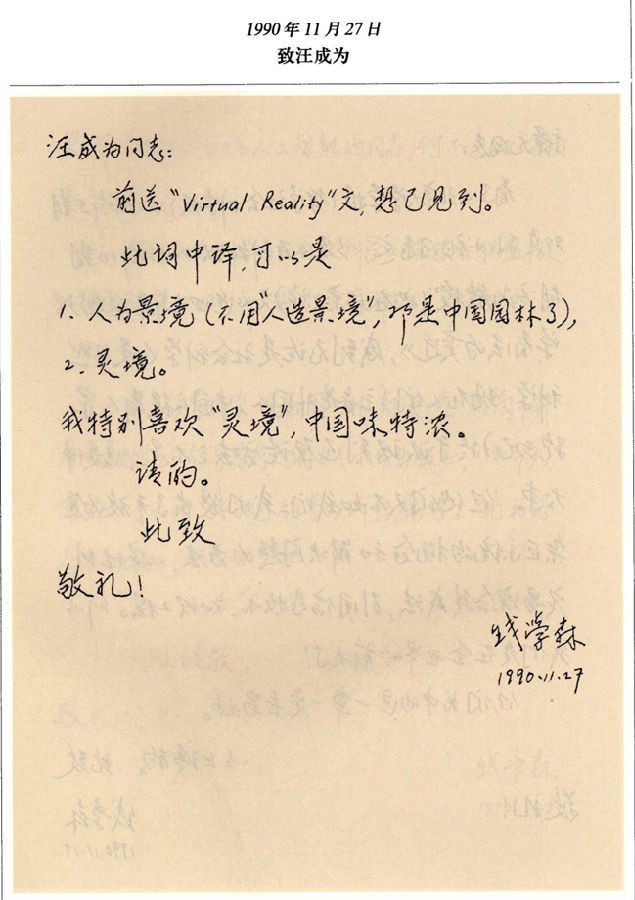

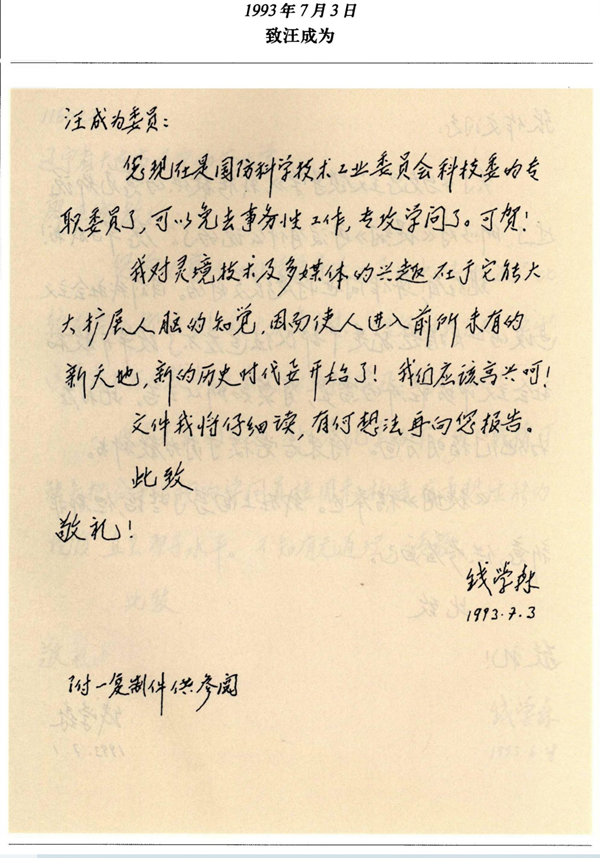

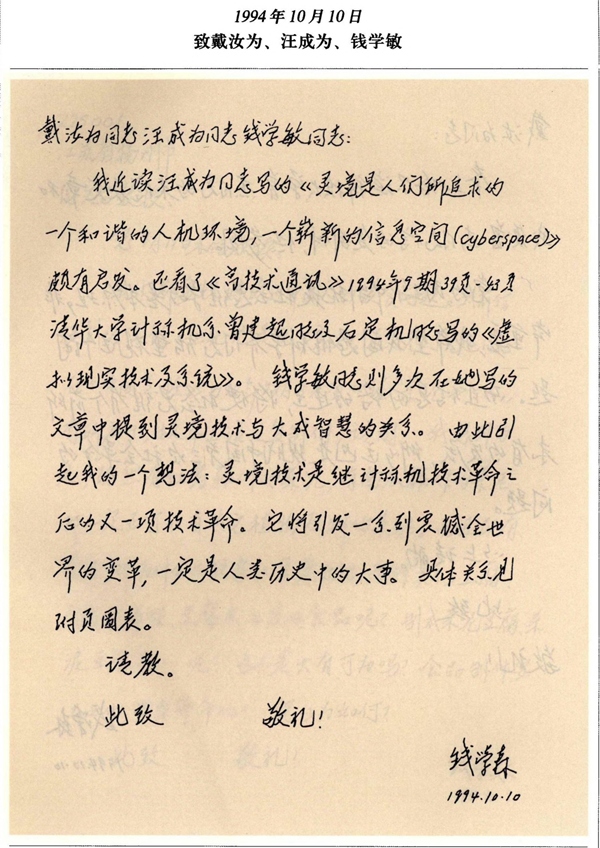

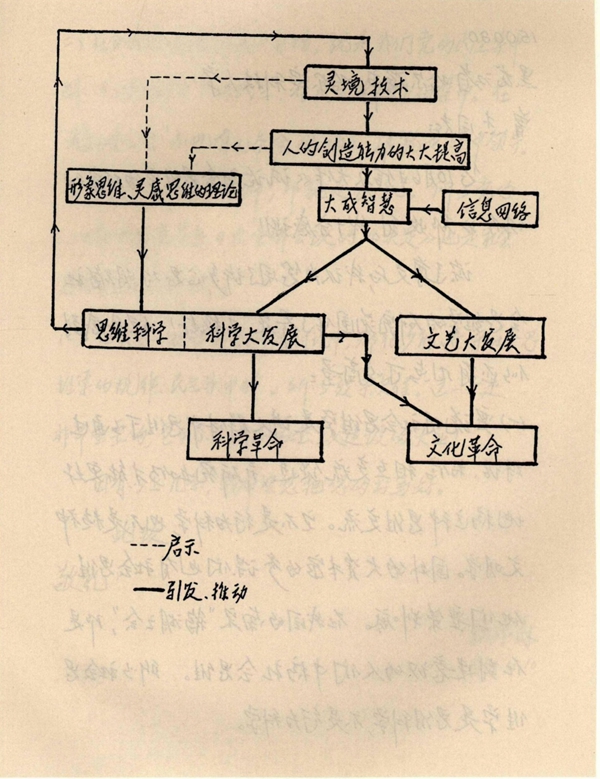

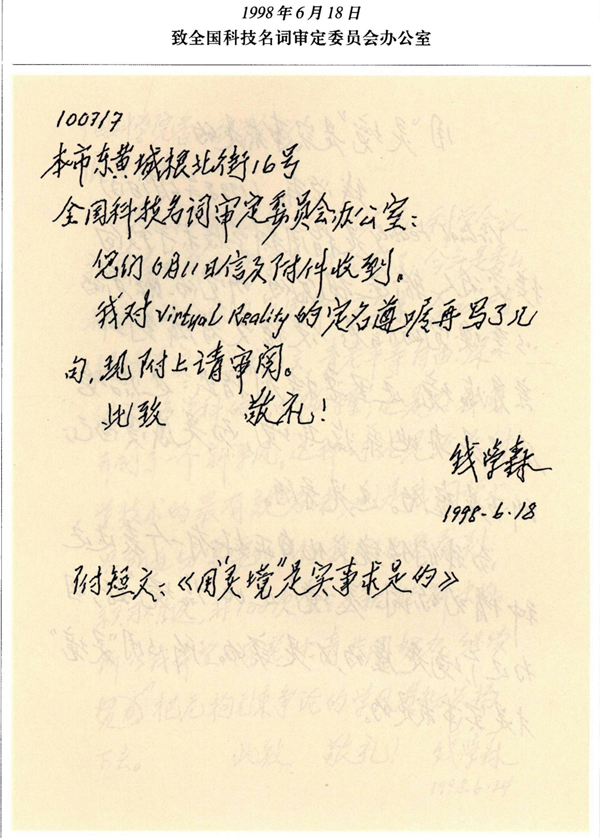

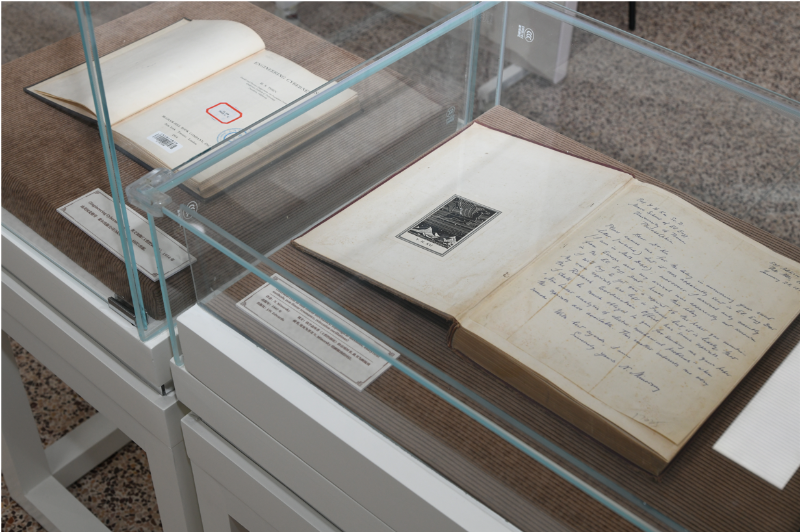

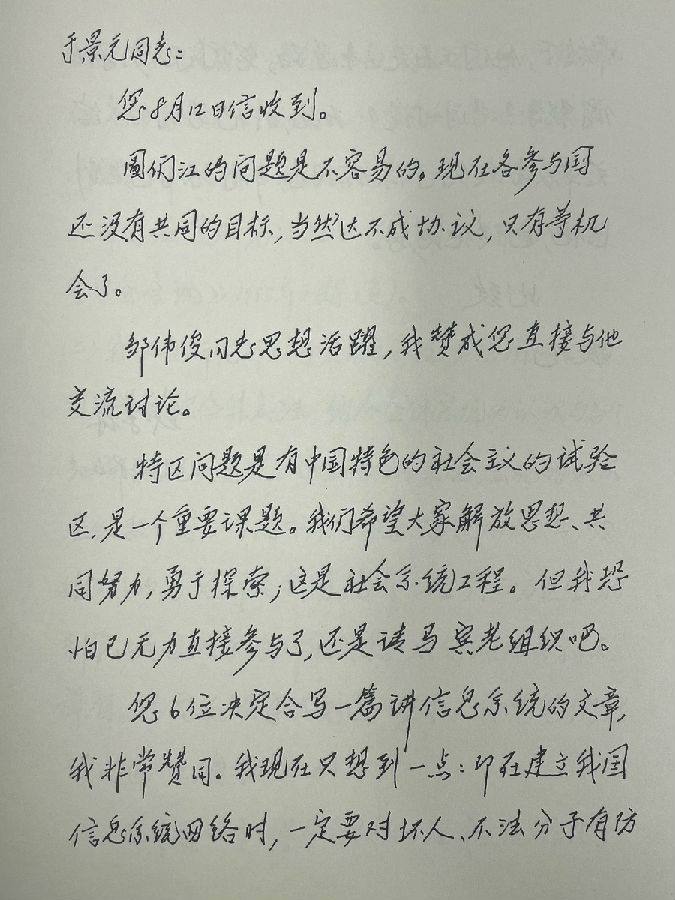

钱学森书信

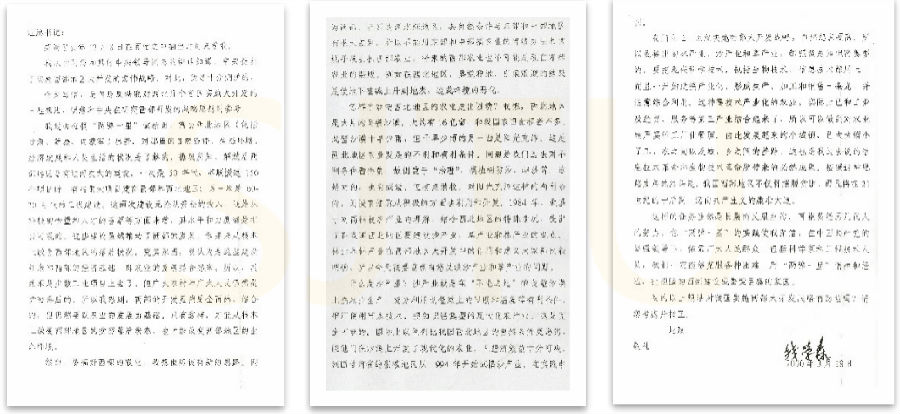

上个世纪80年代,钱学森步入古稀之年,正式退居二线。他开始用自己独有的方法,和各行各业的工作人员,展开频繁的学术探讨和思想交流,这个方法就是-写信!从退休到2000年11月,钱学森手写了大量的书信,总量达到六千余封,全部是自己亲笔,没有一封是秘书代笔。他的字迹刚劲有力,一笔一划,工工整整,从不潦草。到了晚年,因右手颤抖,字迹也有些抖动。2000年11月后,因手颤得厉害,通信之事才改为钱学森口述、秘书代笔的方式。

2007年5月,《钱学森书信》(十卷本)由国防工业出版社出版,主要以影印方式,收录了钱学森1955年至 2000年间给一千多人写的3331封信。第四展厅“书海”展项的对面,最右侧自下而上第三排,便是这满满十卷本的《钱学森书信》。这十六开本的十卷本,总重量达到35公斤,很难相信,这居然只是钱学森全部书信的一部分而已。有人不禁要问,如何能收集到这么多的书信原稿呢?钱学森的秘书涂元季有不小的功劳。他从1983年开始就任秘书之职,即把钱学森所有寄发、回复的信件,都进行复印留底,再把原件寄给收件人。几十年下来,一个大保险柜里塞满了钱学森的书信手稿。再经整理、筛选,最后成为了十卷本的正式出版物。钱学森的通信对象,并不限于国家高层领导和专家教授,还有中年科技人员、年轻学者、普通工人和农民。曾经有一个18岁的高中生,给钱学森写信,讲述自己对物理的一些观点,钱学森看完,觉得这个学生的想法有很有新意,也给他回了信。钱学森每天都会读信和回信,即便在节假日,甚至春节期间也不例外。1990年1月27日是大年初一,钱学森写信给时任国家教育委员会主任的李铁映,和他探讨中国的教育问题。同一天,他还写信给国家农业部的李毓堂,和他交流农业、草原草产业等问题。这一封信,他足足写了5页纸,约1200字。

据统计,1984年到1999年的春节期间,钱学森共写了72封书信。爆竹声中一岁除,书信相伴年味浓,钱学森用独特的“写信”方式,欢度了这16个春节。他那种专注于学术、投身于科学的治学精神,已经达到了忘我的境界。第四展厅中,从顶端到地面,这72封书信铺满了一面玻璃墙。

中国城市科学研究会首席专家鲍世行曾表示,钱学森书信很有特点,几乎都跨学科,带有很强的学术性,每封都是手写。他感慨不已地说:“在电话已经普及,电脑进入千家万户的今天,还有多少人耐得下心来,在桌旁提笔倾吐真情、交流信息?”在喧嚣尘世中,钱学森正是这样一位用自己的笔端、在书信中静静留下巨大精神财富的“大成智慧者”。请在第四展厅大玻璃墙外,欣赏钱学森写下的这一笔笔财富吧。

-

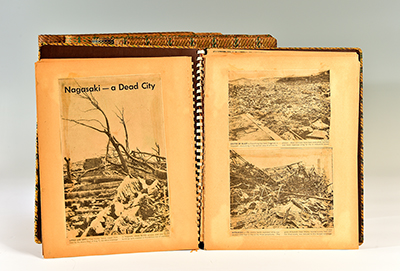

掌握信息和知识的“武器”——剪报

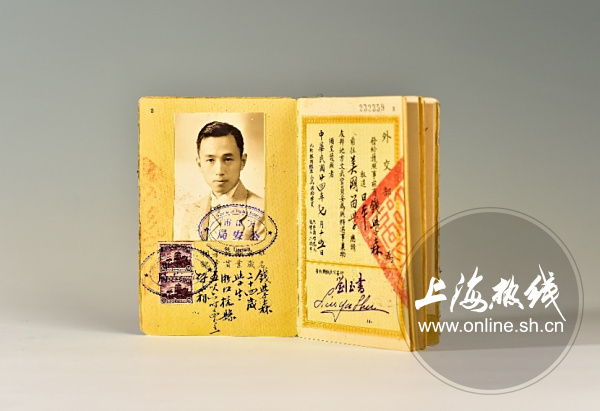

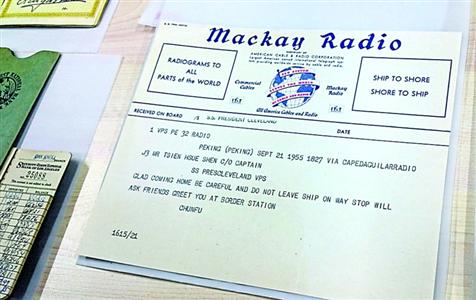

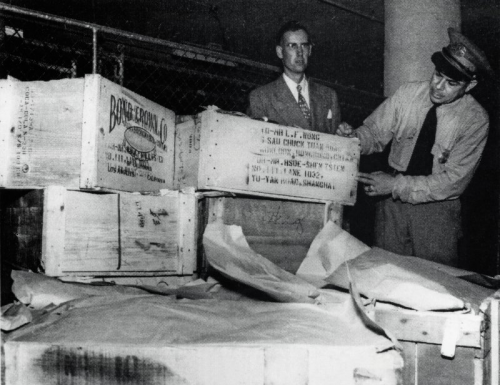

钱学森有一大爱好,便是剪报!这是他在美国求学时便已形成的习惯,但这个良好的习惯也曾给他带来过意想不到的麻烦。1945年到1950年间,钱学森广泛搜集了美国各大报纸关于新兴导弹、核武器发展的报道,数量达2000余篇。当钱学森准备回国时,美国海关无理扣压了他的行李,里面包括了厚厚九大本分类主题剪报,美国联邦调查局从中发现了大量原子能方面的内容。钱学森是火箭专家,他为什么那么关注原子能的研究呢?他会不会是在从事“间谍”行为?美国联邦调查局产生了这样的疑问。他们更加细致地“研究”了钱学森的剪报,发现其中并无任何涉密内容,完全是公开信息,他们最初对钱学森从事“间谍”行为的怀疑,这才打消。钱学森对原子能的关注,完全来自一位高端科学家扩展视野、增长学识的需要,他要求自己在本职领域之外,对科学研究的其他前沿问题也加以掌握,以便更好地开展全方位、高层次的科学研究,而剪报正是他掌握先进科技知识的“武器”。然而,剪报对钱学森最终成功回国,同样也起到过不可替代的作用。1955年6月,钱学森在给陈叔通写求援信、请求中国政府帮助自己回国的时候,特地在信中附上了一份《纽约时报》的剪报,以证明美国政府扣留他的事实。这份剪报,连同求援信一起,送到了周恩来总理的桌案上,让他了解到钱学森在美的艰难处境,这对中国政府与美国政府谈判,争取钱学森回国,起到了很大的作用。

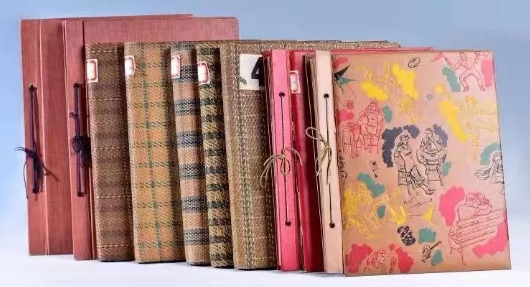

钱学森一生所保存的剪报,共629袋,24500多份,填满了他家的几大个书柜。剪报内容涉及国计民生的方方面面,按照不同的类别,装进标明主题的牛皮纸袋中,纸袋上写清编号,一个装满了就再装一个……在第四展厅中,我们可以看到“谋略学”、“地理建设II”、“地理建设V”、“教育III”、“第六次产业革命IV”、“波匈风云(参考消息)”、“南海风云”等主题的牛皮纸袋。虽然钱学森有三位秘书,但这2万多份剪报,大部分都是他亲手制作的。每天,他依次必看《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《科技日报》、《解放军报》、《北京日报》、《参考消息》、《经济参考报》八份报纸,看到有参考价值的文章,就工工整整剪下来,端端正正贴在白纸上,注明报刊名、年月日,以便日后引注之用。直到年逾九旬,钱学森仍然坚持亲手制作剪报。后来因体力减退,他只能请身边的服务员代劳。然而,服务员的“严谨”程度,显然达不到钱学森的水平,不是文章贴得歪了,就是日期、报刊名写得不完整,这让钱学森很不满意。此时,钱学森的儿子钱永刚教授“毛遂自荐”,当起了父亲的“剪报勤务兵”。他做出的剪报,跟父亲一样规范,钱学森这才点头。

这2万多份剪报,建构起了钱学森自己的资料库和信息库,让他数十年如一日,始终站在社会发展前沿,保持着对科学技术的高度敏感性;同时,他也清晰地把握着科学发展的脉络,对以往资料的追溯和引用信手拈来。一次,秘书涂元季告诉钱学森,这一期《参考消息》上有一篇文章,介绍钱学森的母校美国加州理工学院。钱学森马上接口说,不是一期,是连载了两期!而他亲笔编写《钱学森论文艺与文艺理论著述目录(1980年至1994年)》时,按发表时间顺序,开列了自己的21篇文章目录,其中篇名、报刊名、年月日等具体信息无一遗漏,可见平日整理之细致。

钱学森的剪报,折射出他严谨的治学态度和执着的科学精神,成为他科学人生的重要组成部分。剪报带给钱学森的知识、信息和快乐,各位观众有没有兴趣也尝试一下呢?请拿起剪刀,不妨就从现在开始,尝试一下剪报的乐趣吧!

-

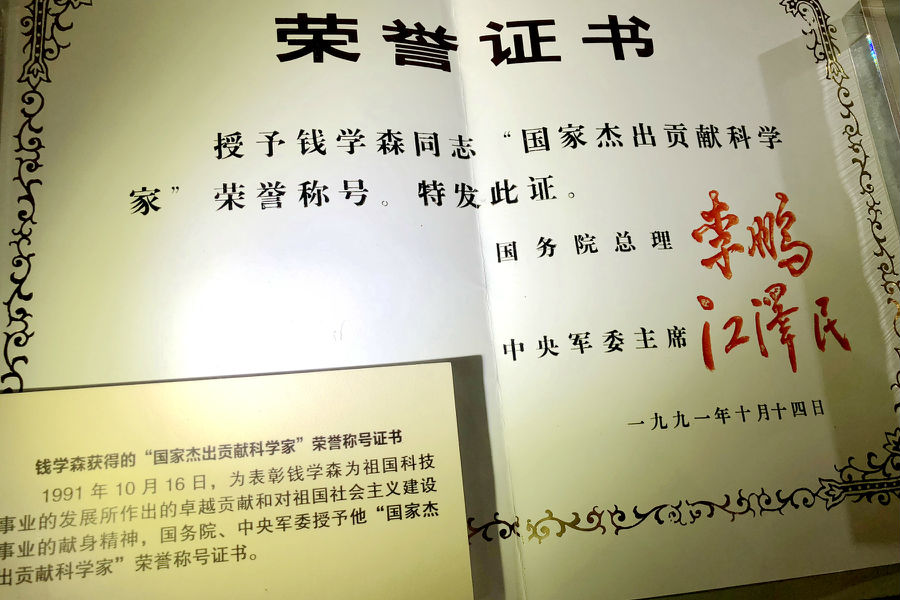

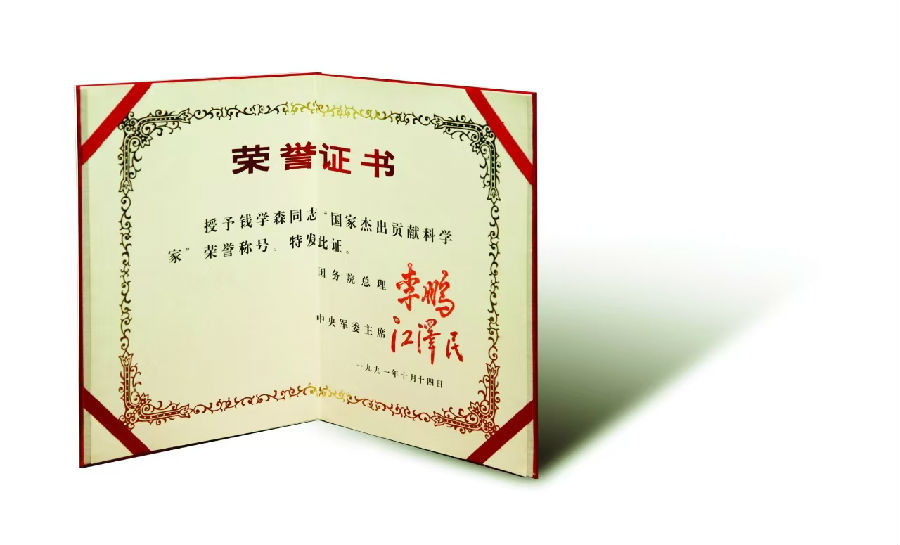

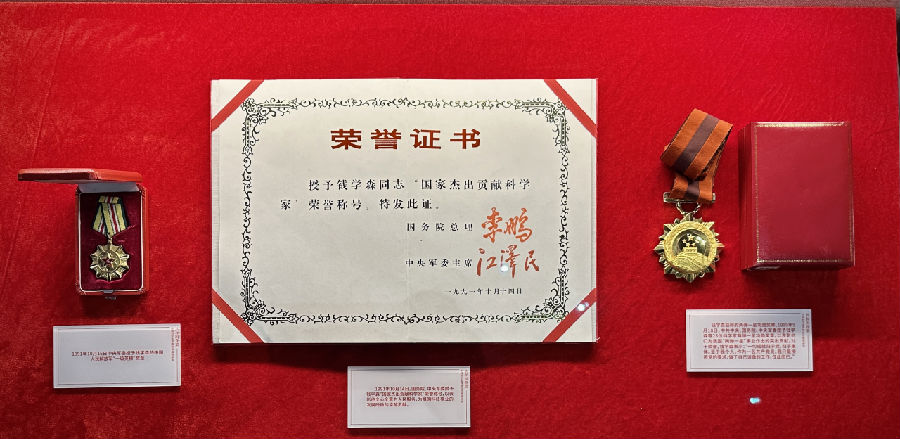

“国家杰出贡献科学家”荣誉称号证书、一级英模奖章

步入晚年的钱学森,逐步退出一线工作,栖身于书斋中,远离尘嚣之事,默默钻研学问。然而,钱学森为科学进步、祖国强盛、人民幸福所作出的巨大贡献,让淡泊名利、一心问学的他,收获了无数的奖项和荣誉。

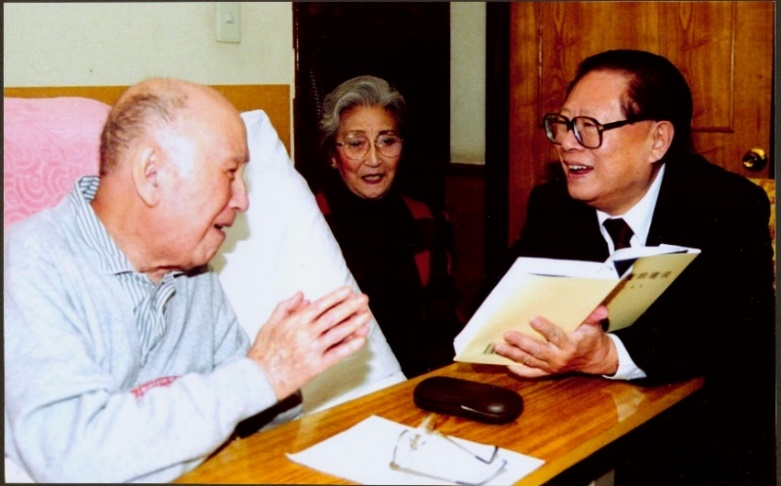

而其中最值得一说的,无疑是1991年10月,钱学森获得“国家杰出贡献科学家”和一级英雄模范奖章这件事儿。这是建国以来,国务院、中央军委第一次向一位科学家授予国家级最高荣誉称号。可以说,这是钱学森获得的所有奖项中,分量最重、等级最高的一个荣誉。在第三展厅尾部的玻璃柜中,可以看到这一荣誉称号的证书。在第四展厅尾部的视频“深切的关怀”和二层资料厅的视频“人民科学家钱学森”中,则可以看到相关文献和授奖仪式的影像资料。

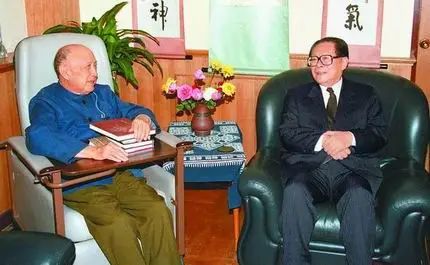

1991年10月16日,授奖仪式在人民大会堂隆重举行,时任中共中央总书记、中央军委主席的江泽民、国家主席杨尚昆等众多党和国家领导人出席,老一辈革命家聂荣臻、邓颖超等纷纷写来贺信。江泽民在致辞中说道:“钱学森同志获得‘国家杰出贡献科学家’荣誉称号,是当之无愧的。”“钱学森同志早年在美国学习和工作,成为国际知名学者,拥有优裕的工作和生活条件,但他在新中国成立不久,冲破重重阻力,毅然回国参加建设,表现了崇高的民族气节,表现了对新生的社会主义事业的向往和热爱。”“完全可以说,钱学森同志是我国爱国知识分子的典范。他的经历体现了当代中国知识分子追求进步的正确道路。”

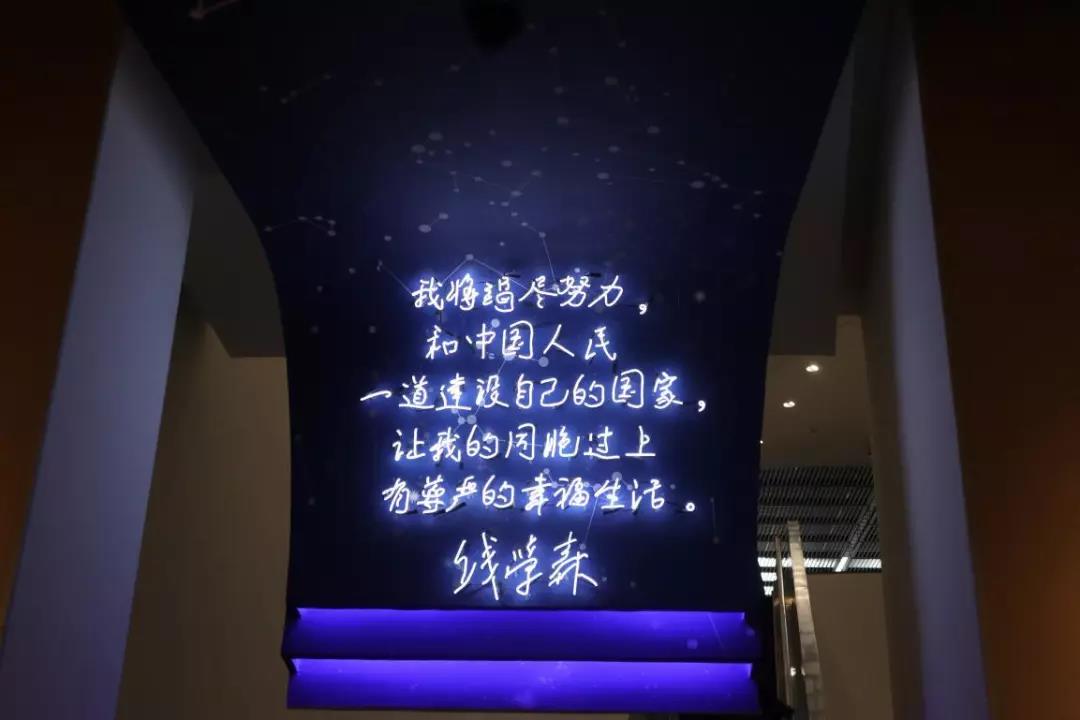

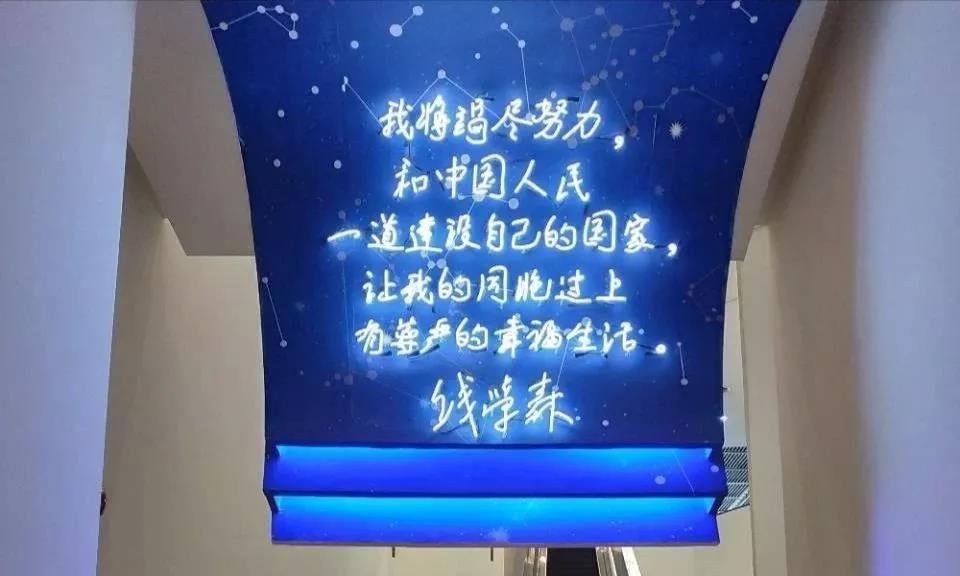

在一片热烈而欢庆的掌声里,钱学森接过荣誉证书和鲜花,他的笑容依然淡定从容,他的表情仍然谦逊祥和。钱学森绕场一周,与列席者一一握手后,走到麦克风前,即席发表了讲话。他深情地感谢党和人民给予他如此崇高的荣誉,感谢曾在工作中给予自己信任、关怀和帮助的领导和全体同志。钱学森说:“我为新中国科技事业发展所做的工作,是和党的正确领导、集体的智慧分不开的,我个人仅仅是沧海一粟,真正伟大的是党、人民和我们的国家。”他的一番话,发自肺腑,出于真心,充分展现了一个共产党员的宽广胸怀。钱学森始终没有忘记,自己走出国门、求学海外的初衷,也始终牢记,作为一个中国人,他的事业、成就和归宿都在中国。“我将竭尽努力,和中国人民一道建设自己的国家,使我的同胞能过上有尊严的幸福生活。”钱学森在离开美国前对记者说的这句话,一个字、一个字地逐渐显现在第四展厅尾部悬空的空白“信笺”上。钱学森用自己一生的行动,印证了自己的誓言。

-

《仰望星空》观影会新闻稿

钱学森图书馆《仰望星空》观影活动圆满结束

2012年3月10日,电影《仰望星空》观影会在钱学森图书馆二楼资料厅举行,由杭州文化广播电视集团、中国教育电视台、中央新闻纪录电影制片厂联合拍摄制作的钱学森大型传记电影《仰望星空》在此完美上演。观影活动吸引了众多观众前来观影,并通过精彩的影片令到场观众体验到了爱国科学家钱学森的壮丽一生与伟大魅力。

资料厅座无虚席

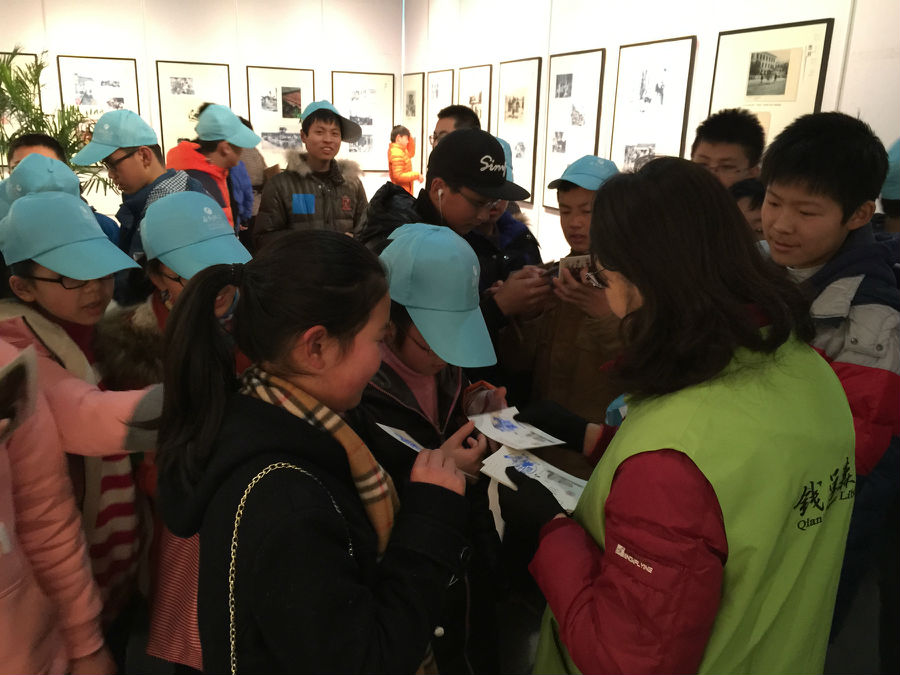

资料厅座无虚席上午10点,预约观影的观众们陆续进入钱馆资料厅就座,整个资料厅座无虚席。在影片放映前,钱馆特意为观众安排了互动问答环节,并为正确作答的观众送上了限量版的精美礼品。

观众在互动提问环节踊跃参与

观众在互动提问环节踊跃参与 钱馆志愿者为观众送上精美礼品

钱馆志愿者为观众送上精美礼品整个观影过程中,影片内首次向公众披露的诸多珍贵的画面和细节,给观众留下了深刻的印象。而钱学森严谨勤奋的科学态度,淡泊名利的人格品质以及如繁星闪耀的高尚情操,则令在场的每一位观众深为感佩。在钱学森被美国当局扣押软禁时,在钱学森冲破重重阻力踏上归国轮船时、在中国“两弹结合”试验成功时,观众无不随着钱学森的人生际遇或唏嘘、或感怀、或欢欣鼓舞。观影活动结束后,观众们纷纷表示此次活动举办得非常好,给了他们一个难忘而充实的周末。一位青年观众如是说,通过这部影片看到了钱学森波澜壮阔的一生和他对中国火箭、导弹和航天事业的卓绝贡献,但他最后却谦逊的说自己只是做了力所能及的事,这样的崇高情怀令人不禁为之深深感动、潸然泪下。

据悉,钱学森图书馆今后还将不定期举办类似的观影活动,以此丰富公众的文化生活。

-

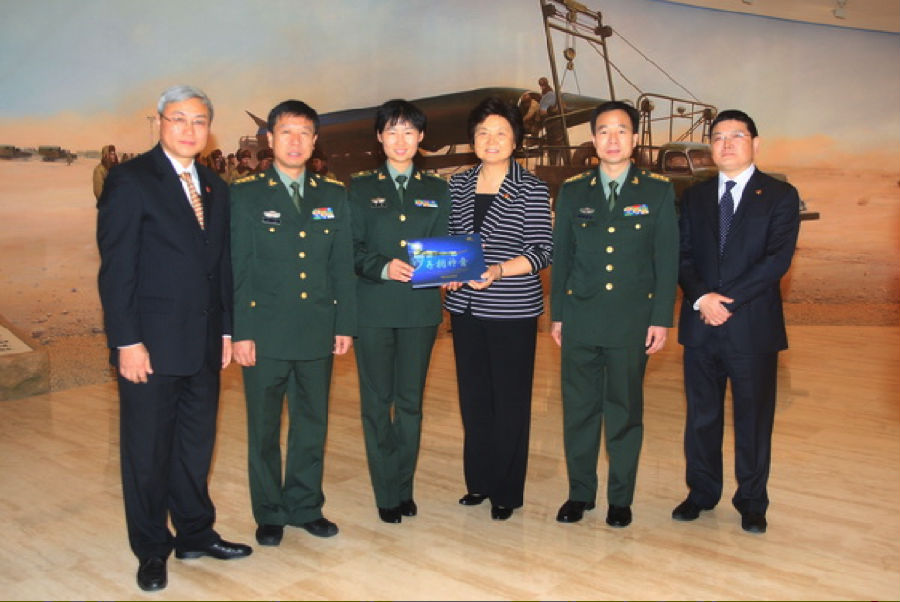

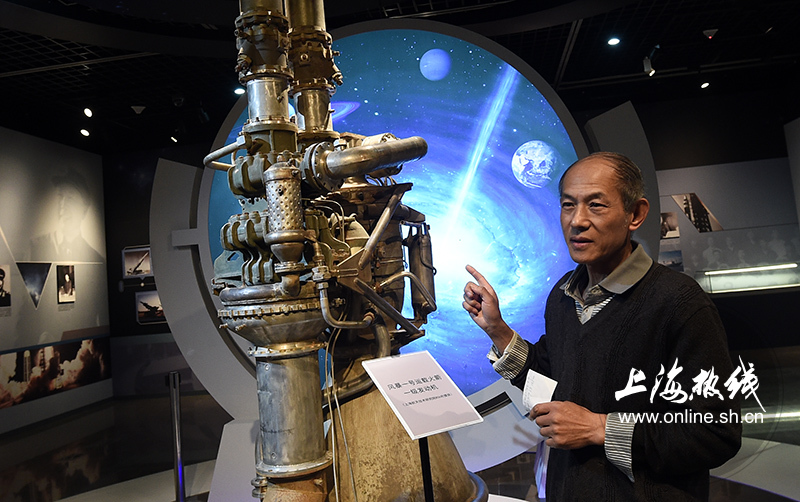

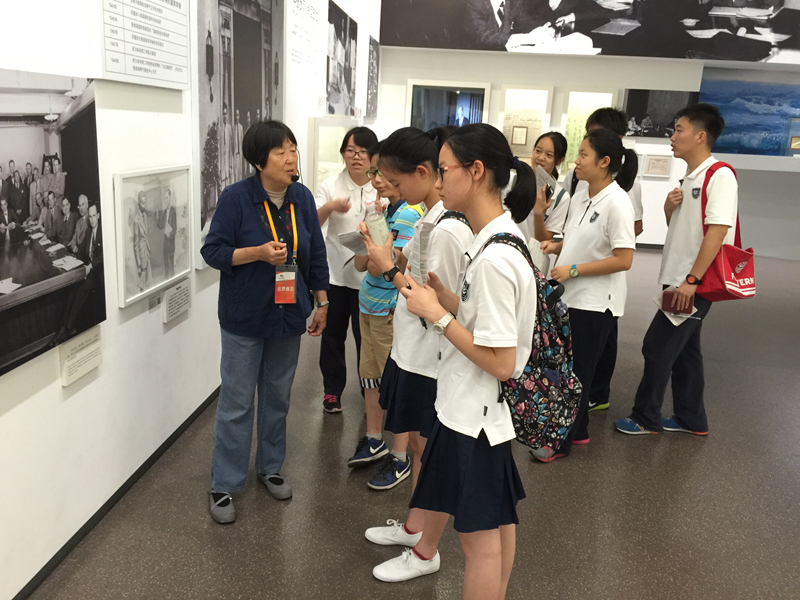

涂元季、顾吉环受聘志愿讲解员

我馆聘请涂元季将军、顾吉环大校为志愿讲解员

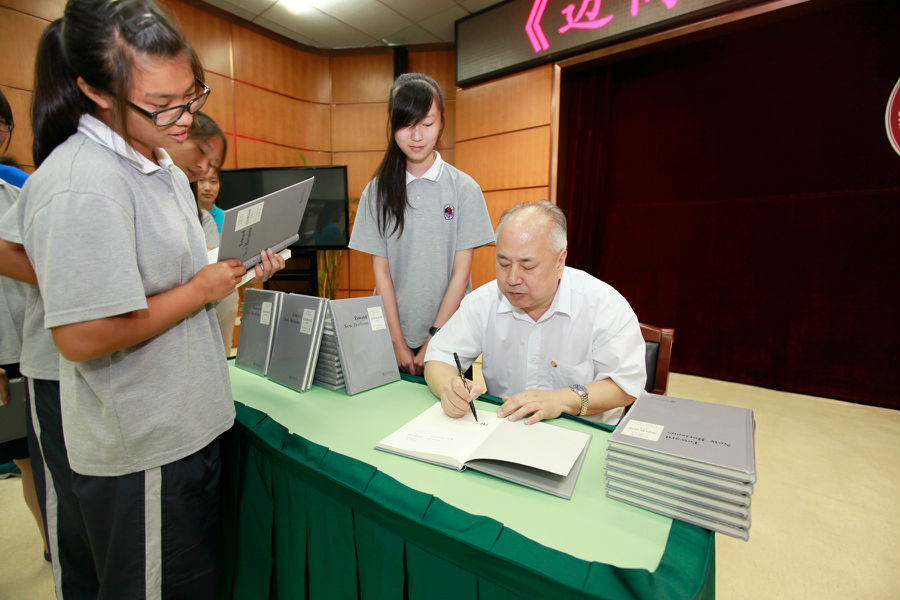

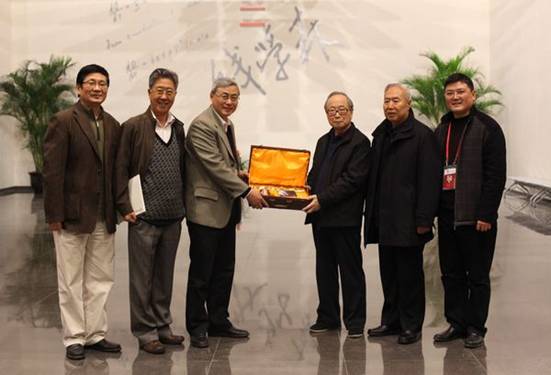

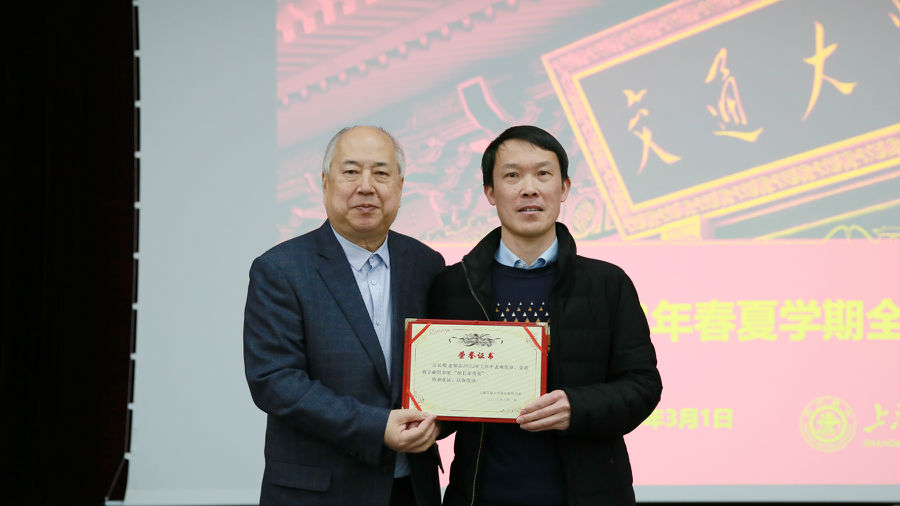

2012年3月15日,上海交通大学党委书记马德秀代表学校正式聘请钱学森两任秘书涂元季将军与顾吉环大校为钱学森图书馆志愿讲解员。钱馆建设指挥部总指挥、副校长吴旦,副总指挥张凯陪同出席。

马德秀书记向涂元季将军颁发聘书

马德秀书记向涂元季将军颁发聘书 马德秀书记向顾吉环大校颁发聘书

马德秀书记向顾吉环大校颁发聘书据悉,钱馆今后将继续聘请相关名人名家担任钱学森图书馆志愿讲解员,并邀请他们进馆,以其具有权威性与专业性的讲解,为观众带来最为全面、细致和深入的观展体验。

-

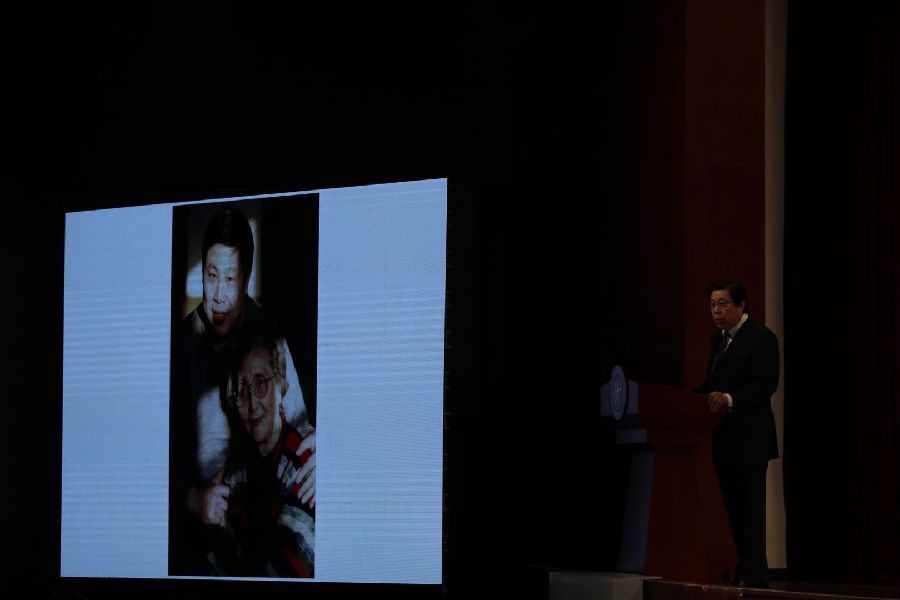

《钱学森与蒋英》涂元季将军讲座

2012年3月16日,钱学森图书馆2012年“名人名家走进钱馆”系列活动首场在钱馆2楼资料厅举行。本次活动的主讲人,钱学森学术助手涂元季将军以“钱学森与蒋英”为题,向现场观众作了精彩报告。钱馆建设指挥部副总指挥张凯出席本次讲座并致开场词。

包括空军某部政治部官兵在内的百余位观众到场聆听讲座,整个会场座无虚席。涂元季将军以钱老生前工作、生活中的小事为出发点,向在场观众讲述了钱学森与蒋英生活中相处的点点滴滴。蒋英教授为钱老“熨西装”的故事、“番茄炒蛋”的故事等,涂将军将这些钱老与蒋英教授生活中鲜为人知的故事向观众们娓娓道来。随后,涂将军更向观众讲述了蒋英教授的高洁人品,她对声乐教育事业的全情投入以及她与钱老生活中的相互扶持、相濡以沫。整场讲座过程中,涂将军幽默风趣的语言不时让全场观众发出会心笑声。最后,涂将军总结道钱学森与蒋英的联姻,是科学与艺术的完美结合,为世界留下了伉俪情深的传世佳话和无尽的动听回声。整场讲座在观众的掌声中落下帷幕。

据悉,钱学森图书馆今后将继续开展“名人名家走近钱馆”系列活动,邀请更多文化、科学名人走入钱馆开设讲座等相关活动,丰富广大观众的文化生活,进一步发扬和宣传钱学森精神。

-

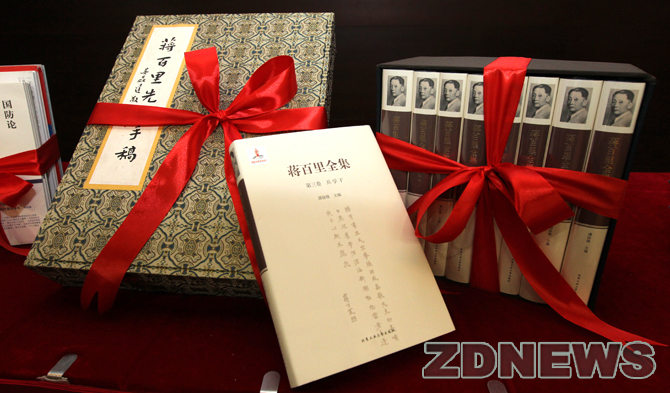

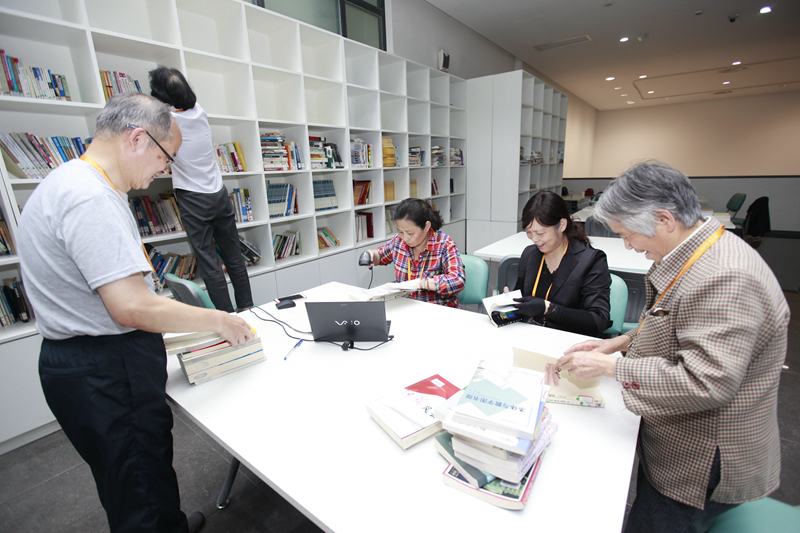

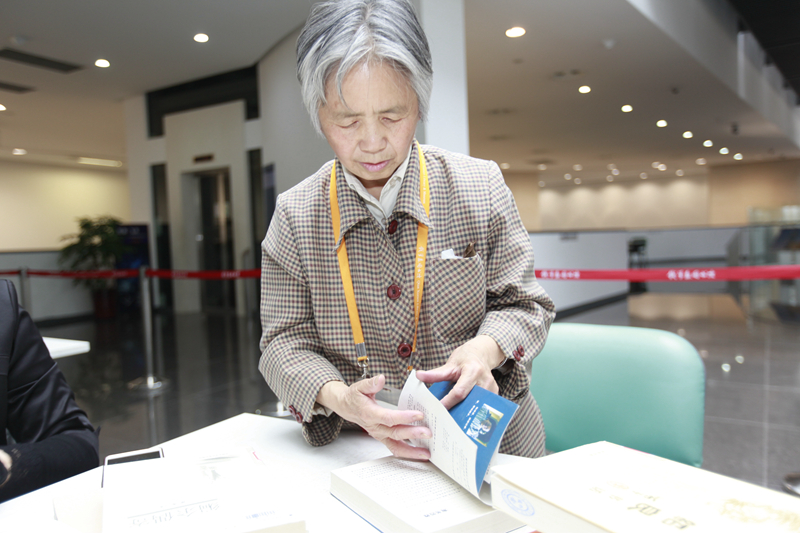

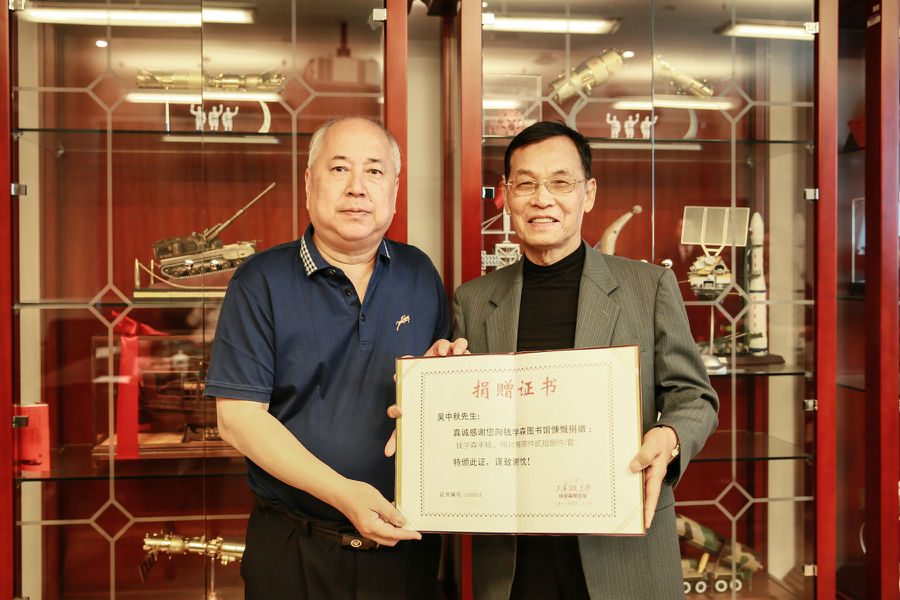

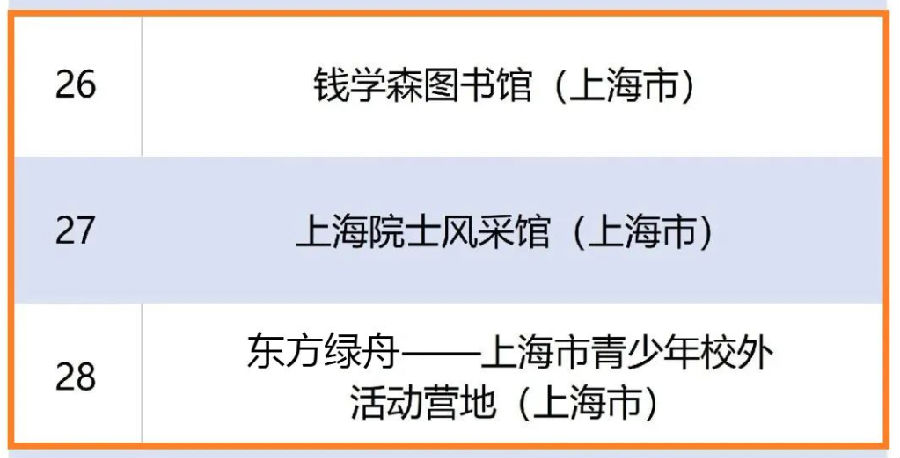

国防工业出版社赠书仪式

2012年3月16日下午,国防工业出版社在钱学森图书馆举行了赠书仪式。将由钱学森同志原秘书顾吉环、涂元季等编写,国防工业出版社出版的《钱学森文集》、《钱学森书信补编》、《钱学森读报批注》、《嘉言懿行——钱学森言论选编》等系列丛书,赠送给钱学森图书馆和学校图书馆。国防工业出版社总编辑刑海鹰、副总编辑孙慧波,总装备部钱学森办公室涂元季、顾吉环,钱学森图书馆副总指挥张凯、周平南、综合事业部高延坤部长等参加了赠书仪式。

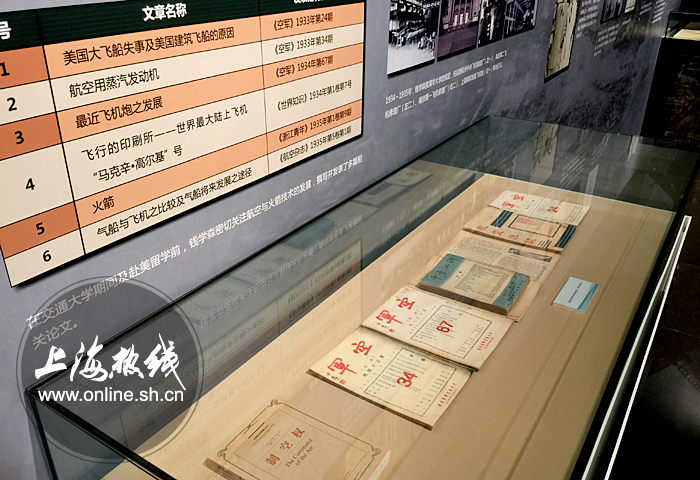

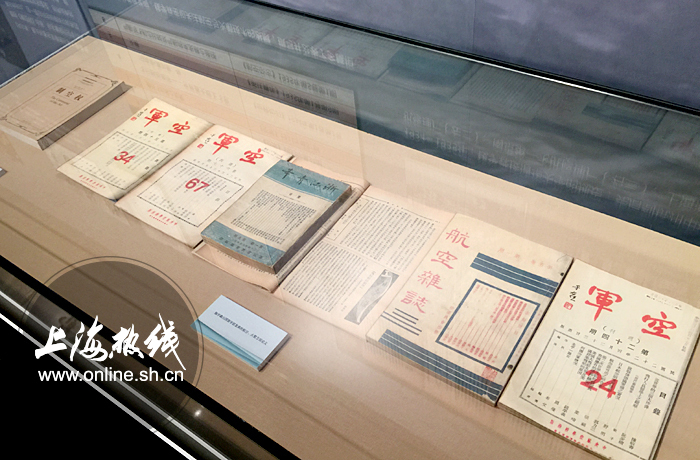

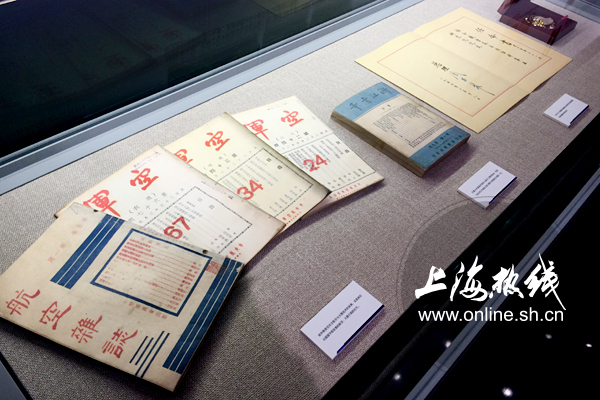

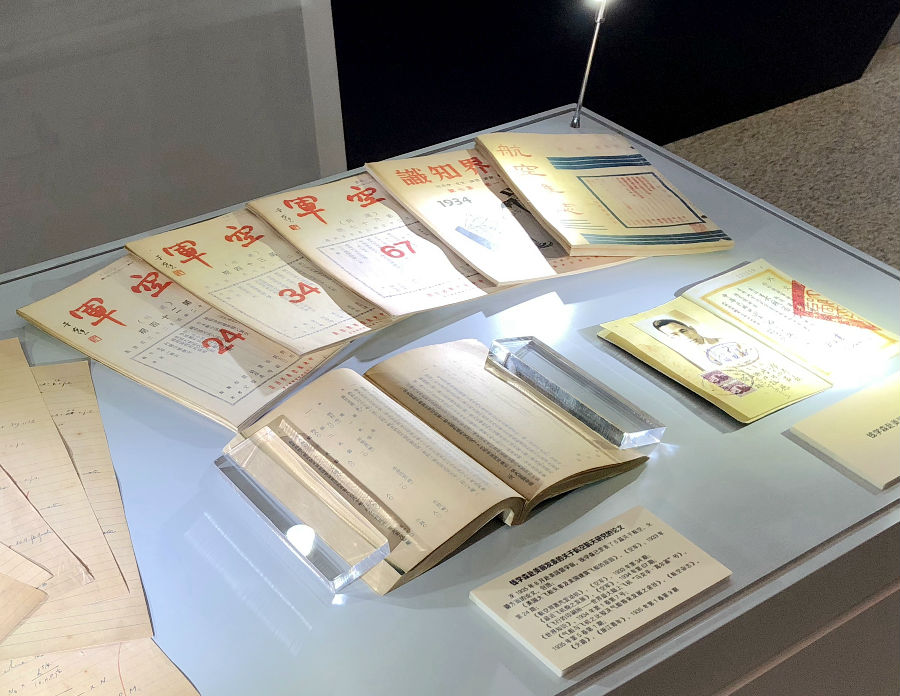

国防工业出版社和编者代表介绍了系列丛书出版过程和主要内容。据了解,其中的《钱学森文集》共6卷,以钱学森发表在《空军》杂志第24期上的《美国大飞机失事及美_=9B_建筑飞船的原因》开篇,去世后公开发表的《最后一次系统谈话》终卷,时间跨度达72年。全书收录了钱学森的中文文章、报告、讲话、谈话、答记者问等各种形式的文稿377篇。《钱学森书信补编》,全部是原来出版的《钱学森书信》中未曾收录的,全套共5卷,收录钱学森1934年至2000年间书信1980封。《钱学森读报批注》从钱学森亲自剪贴收集的19000余份中文剪报中精选了有批注内容的193篇,从一个侧面反映了钱学森读报、学习、思考的过程,以及他对科学、对真理孜孜以求的精神。《嘉言懿行——钱学森言论选编》,以钱学森书信为基础,选用了一批珍贵语录,发人深省。

钱学森图书馆副总指挥张凯代表学校和钱馆,向编辑这套丛书的涂元季将军和顾吉环秘书,以及组织出版这套丛书的国防工业出版社表示了感谢。并表示将充分利用这些精神财富,在馆内组织专题学习,让钱馆的员工接受钱老精神的洗礼,还要通过我们的展览、讲座、讲解、展示给更多的参观者。

最后,他希望钱学森图书馆和国防工业出版社围绕钱学森的精神与事迹,多方位合作,多出好的精神作品,更好地向社会宣传钱老。

-

商飞参观

中国商飞30余位海外高层次人才参观钱馆

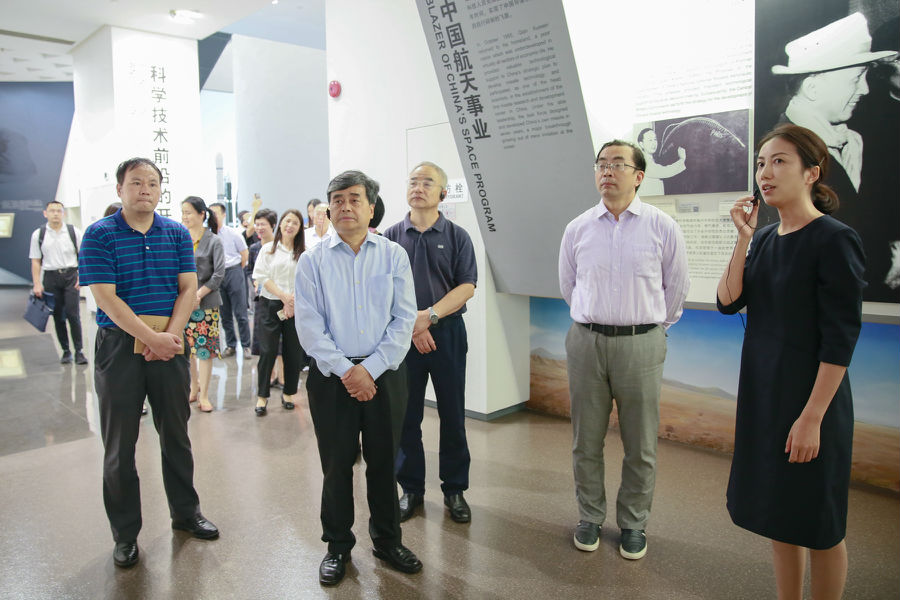

2012年3月16日下午,来自中国商用飞机有限责任公司总部,以及下属的上海飞机设计研究院、上海飞机制造有限公司、上海飞机客户服务有限公司和北京民用飞机技术研究所的70余名来宾参观了钱学森图书馆。上海交大副校长吴旦和钱馆有关负责人参加了接待。

据带队的中国商飞总部人力资源部副部长沈大立介绍,70余位来宾中,有30多位是中国商飞面向全世界招聘的“千人计划”等高层次人才,其中一部分是来自美国、欧盟和俄罗斯等国的外籍专家。参观嘉宾在讲解员的讲解下,仔细参观了钱馆四个展厅。参观来宾对钱老深沉的爱国情怀和创新的科学思想,严谨的学术作风和朴素平实的处世态度,特别是对钱老创建并发展的航天系统工程思想、重视抓预研、大力扶持年轻人才成长等思想颇为认同。很多外籍专家也对钱学森在空气动力学领域,以及为中国航天做出的卓越贡献印象深刻。近日在钱馆举行专题讲座的原钱学森同志的秘书涂元季将军作为志愿讲解员,亲自为参观嘉宾们讲解了钱老在中国航天初创时期的点滴故事,以及很多展品背后不为人知的故事,引发了各位参观者的热烈回应。

参观结束后,中国商飞的领导和来宾都表示不虚此行,中国航天的发展壮大正是因为有了钱学森这样的领军人物,才有了今天的成就。今后,中国商飞公司将安排更多的员工参观钱学森图书馆,接受航天精神的洗礼和钱老精神的熏陶。最后,双方领导互相交换了纪念品。

-

钱馆日参观量破千

钱学森图书馆日参观量破千,参观人数再创新高

2012年3月28日,钱学森图书馆当日参观人数突破1000人次,日参观量再创新高。

作为国内首座国家级科学家纪念馆和全国爱国主义教育示范基地,钱学森图书馆自去年12月11日正式建成免费开放,截止至今年3月27日,已累计接待参观人数3万余人次,在开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才等方面充分发挥了积极作用,取得了良好的社会效益。

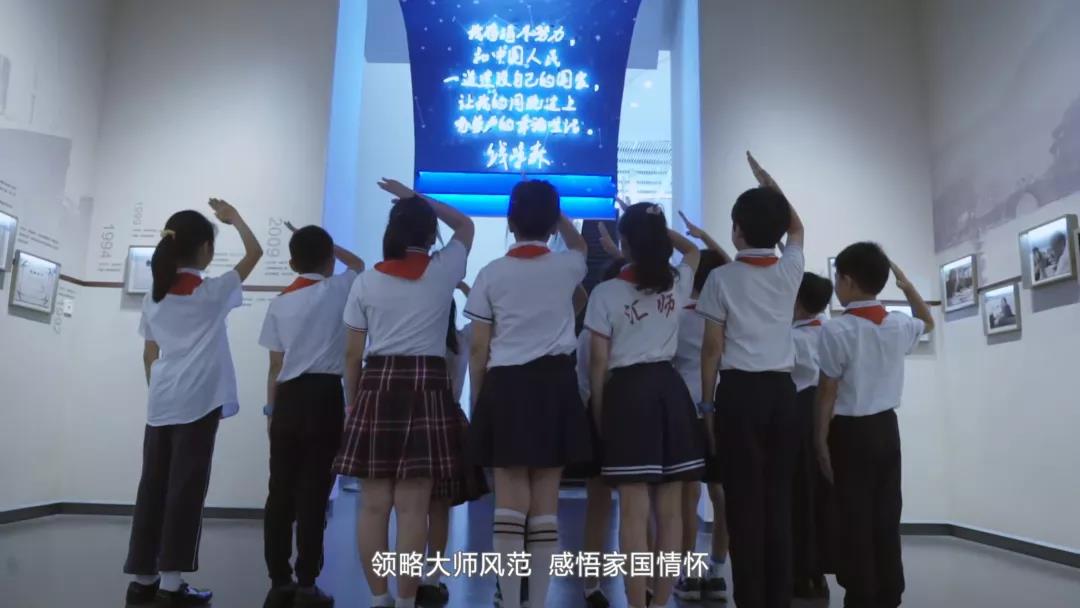

钱学森的事迹与精神吸引着社会各界越来越多的人纷至沓来,聆听大师故事、领略大师风范、感悟大师情怀。

据悉,2012年钱学森图书馆将加大宣传力度与相关社教活动,吸引更多的干部群众、青年学生走进钱馆、走近钱学森,扩大钱馆的社会知名度与影响力,进一步发挥钱馆的教育、科普及育人功能,并力求做到自身社会公益效应的最大化。

-

钱学森图书馆单日参观量再创新高

钱学森图书馆单日参观人数再创新高,公益效应凸显

2012年3月31日,钱学森图书馆当日入馆参观人数近3000人,日参观流量再创新高。

作为一座国家级的科学家纪念馆和全国爱国主义教育示范基地,钱学森图书馆自去年12月11日正式建成免费开放以来,观众参观踊跃,社会影响逐步凸现。钱学森的事迹与精神吸引着社会各界越来越多的人纷至沓来,聆听大师故事、领略大师风范、感悟大师情怀。在沪的大型企、事业单位、医院、科研院所也纷纷组织党员干部前来参观。截止至今年3月31日,已累计接待参观人数35000余人次,仅3月份就接待15000人次,日均参观人数达600人,而前来参观的观众中,青少年观众占7成以上。钱馆在开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才等方面正在发挥积极作用,取得了良好的社会效益。

为吸引更多观众走进钱学森图书馆,馆方推出了系列举措。通过专家馆内讲座、微博互动、主动邀请、联合举办现场活动等方式,取得了较好效果。如中国商飞集团公司,通过我们的宣传和联系,由总部专门组织所有在沪的海外人才、千人计划专家专程来馆,并在钱馆志愿讲解员、钱学森秘书涂元季将军的陪同讲解下全程参观了展览。其中很多来自美国、欧洲和俄罗斯的外籍专家也表示对钱学森的科学成就和爱国事迹印象深刻。上海市教委还专门下发了《上海市教育委员会关于认真组织师生参观钱学森图书馆的通知》(沪教委德[2012]13号)文件,仅3月份,就有同济大学、华东理工大学、上海师范大学、交大附中、上外附中、大同中学、西南位育中学等近70余所大、中、小学组织大批师生来馆,他们不仅认真组织参观,而且参加馆内讲座、观影会等各种活动,并在师生中广泛开展主题研讨、影评征文、志愿服务和党团日活动等形式多样的主题教育活动,极大地调动了参观的积极性和有效性。钱馆所在的上海交大则结合研究生毕业离校教育,安排所有毕业生参观钱学森图书馆。此外,市教卫党校将钱馆列为必选的现场教学点,组织所有的培训班成员来馆参观学习并组织交流讨论。

随着钱馆社会影响的逐步扩大,以及春夏季参观高峰期的到来,为了提供给参观者更加舒适的观展环境,馆方多次召开运行工作专题会,细化大客流工作方案和应急预案,力求保证参观秩序和安全。与此同时,钱馆近期将通过组织丰富多样的社会教育活动,力争做到提升内涵与延伸发展并举,参观质量与效果并举。并且要进一步加大宣传力度,与相关部门和社会公益团体合作,扩大社会知名度和影响力,进一步发挥钱馆的教育、科普及育人功能,并努力做到社会公益效应的最大化。

-

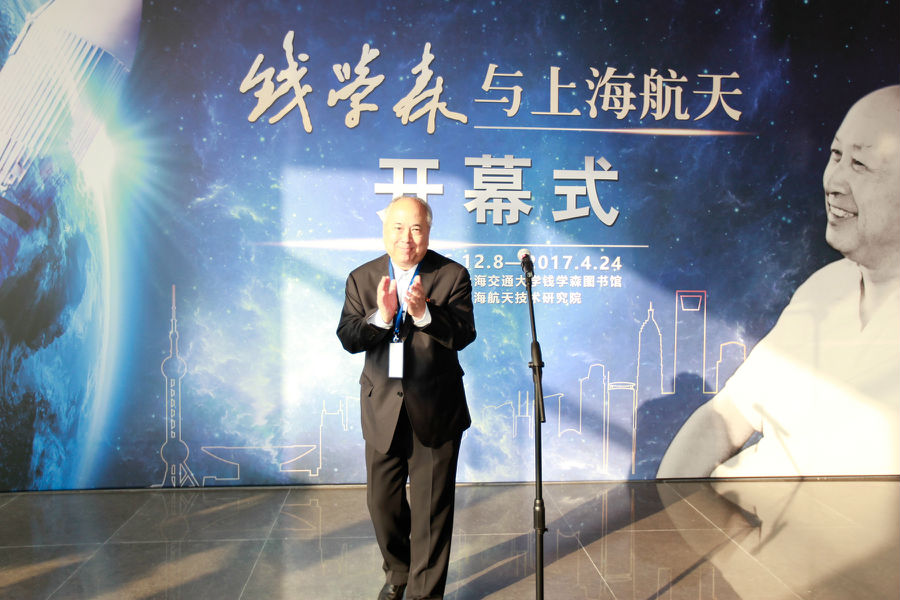

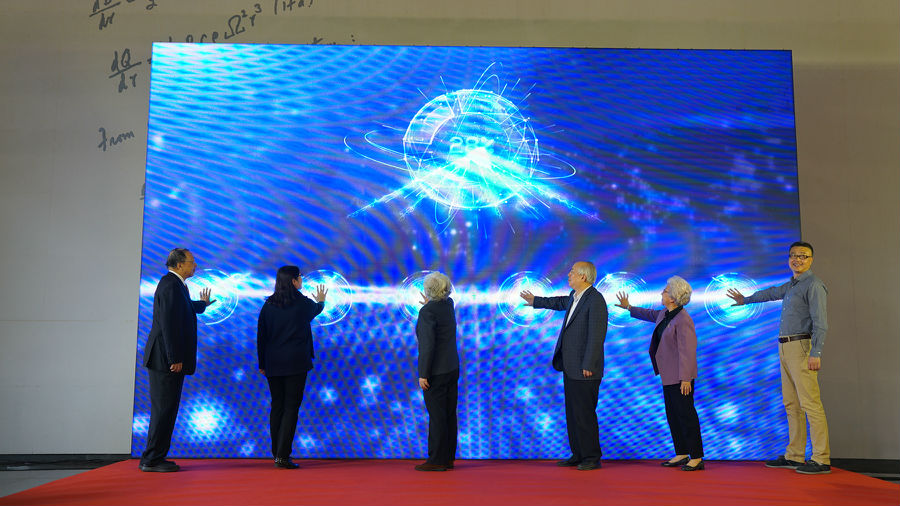

“思源致远 爱国荣校——钱学森与上海交通大学 ”展览在钱学森图书馆举行

4月7日下午,由钱学森图书馆、校党史校史研究室(档案馆)联合举办的“思源致远 爱国荣校——钱学森与上海交通大学”展览开幕式在钱学森图书馆举行。钱学森图书馆建设指挥部总指挥、副校长吴旦,校党委常委李建强,钱学森之子钱永刚教授,校党史校史研究室主任、档案馆副馆长盛懿出席开幕式。

吴旦副校长在展览开幕式上讲话

副校长吴旦、校党委常委李建强、钱永刚教授为展览剪彩

开幕式由钱学森图书馆陈列展览部部长史贵全主持,副校长吴旦、校党委常委李建强、钱永刚教授为展览剪彩。吴旦副校长在开幕式上致辞。他说,钱学森是交通大学1934届杰出校友,他的一生,最为深刻地诠释了“爱国、奉献、求真、创新”精神之真谛,也最为出色地体现了上海交通大学“饮水思源、爱国荣校”校训之精髓,堪当中华儿女的卓越代表、全体交大人的优秀楷模。作为钱老的母校,上海交通大学将以钱学森精神为动力,培养和造就更多高素质创新人才。钱学森图书馆也将积极承担起开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才的厚重社会责任。随后盛懿主任对展览内容进行了介绍。开幕式结束后,与会嘉宾共同参观了本次展览。

本次展览共分求学交大、情系母校、良师益友、永恒敬仰四个部分,以大量珍贵历史图片和文献实物展现钱学森学长在母校上海交通大学的求学经历,他对老师、同窗的深情厚谊和对母校的感恩情怀,以及母校师生对他的怀念与敬仰之情。其中很多实物和图片均属首次公开展出。

据悉,本次展览是上海交通大学建校116周年系列活动之一。展览从即日起对外开放,为期一个月时间。

-

马来西亚陈华贵部长来我馆参观

2012年4月16日下午,马来西亚能源、绿色科技与水务部部长陈华贵一行20人赴钱学森图书馆参观。上海交通大学钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、陈展部部长史贵全陪同参观。

在我馆的序厅,张凯副总指挥向陈华贵部长赠送了我馆的画册资料和礼物。双方均表示要进一步加强联系,以促进两国文化的交流。在讲解员的带领下,陈部长一行仔细聆听讲解、观看文献实物。几位领导在我国一系列导弹发射的照片前细细观看,并不时相互交流。他们指出中国国防建设从前一个时期以“忍耐”为主的简单维持型,逐步实现了由引进仿制型向自主创新型的历史性跨越,并推进国防和军队建设由数量规模型向质量效能型的大幅跃升。

参观结束后,陈华贵部长和来宾都表示不虚此行,并指出正是因为有了钱学森这样的领军人物,中国航天事业才能够不断发展壮大,并取得如今的辉煌成就,

-

闵行区启音学校师生参观

4月17日上午,钱学森图书馆迎来了一批特殊的小客人。来自闵行区启音学校的两百多名聋哑学生来到钱馆,在手语老师和钱馆讲解员的共同陪同下参观了展览。

当孩子们走进展厅,一件件珍贵的展品使同学们目不暇接的看个不停,一双双好奇的眼睛流露出期待和向往。这些孩子们长期生活在一个无声的世界,他们虽然不能说话,无法听到声音,但却通过讲解员的细致讲解和手语老师的耐心翻译,了解了钱学森的壮丽一生与崇高品质。在参观过程中,每个孩子的脸上都洋溢着兴奋、激动的表情,并对展馆内每一件珍贵展品都流露出了浓厚的兴趣,也许有些孩子听不见,但在这一刻他们的内心是完整的。从孩子们喜悦的表情中我们知道,他们心里一定也同样深切地感受到了一位人民科学家严谨的科学态度、崇高的精神风范和赤诚的爱国情怀。

参观结束后,孩子们用手语这样告诉钱馆的工作人员:“今天来到这里参观,让我感受到了钱爷爷的伟大,看到了什么是真正的人民科学家,我感到特别的高兴。”

-

钱馆入选第五批上海市爱国主义教育基地

4月19日上午,2010-2011年度上海市爱国主义教育基地先进单位表彰暨第五批上海市爱国主义教育基地授牌仪式在上海图书馆举行,市委常委、宣传部长杨振武出席仪式并讲话。以钱学森图书馆为首的23家单位入选成为第五批上海市爱国主义教育基地,上海交通大学钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯代表钱馆出席本次仪式。

仪式由团市委书记潘敏主持,市教卫党委副书记、市教委副主任高德毅在仪式上宣读了《2010-2011年度上海市爱国主义教育基地先进单位表彰决定》,并向24家上海市爱国主义教育基地先进单位的代表颁发荣誉证书。随后,第五批上海市爱国主义教育基地23个新增单位的代表接受了铜牌。

市委常委、宣传部部长杨振武在仪式最后发表讲话,他指出:爱国主义教育基地是大力开展社会主义核心价值体系建设,倡导和践行“公正、包容、责任、诚信”价值取向的重要阵地和生动教材,各教育基地要努力拓展教育功能,着力挖掘精神内涵,不断优化内部管理,为大力弘扬爱国主义精神发挥更大作用。

-

上海市科教党校参观钱馆

5月3日下午,上海市科教党校常务副校长杨元华一行赴钱学森图书馆参观展览。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯陪同参观。

杨校长一行在讲解员的带领下,观看了圆厅内的巨幕电影,并依次参观了四个展厅。参观结束后,杨校长等嘉宾表示对钱老淡泊名利的崇高精神品质留下了深刻印象,并对钱馆的硬件配套、参观环境等方面给予了高度评价。

-

市档案局党组学习中心组参观钱学森图书馆

5月3日下午,市档案局党组书记、市档案局(馆)局(馆)长朱纪华带领市档案局党组学习中心组一行赴钱学森图书馆参观展览。上海交通大学党委常委、党委办公室主任兼档案馆馆长李建强,钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、周平南陪同参观。

在讲解员的解说带领下,朱局(馆)长一行先后参观了全部四个展厅及馆内临展。参观过程中,市档案局领导们认真聆听讲解员的解说,并不时在珍贵展品前驻足欣赏。作为国内首家国家级科学家纪念馆,钱学森图书馆主题鲜明的陈展内容、新颖别致的陈展设计以及对钱老科学成就与壮丽一生的全方位展现,给各位领导留下了深刻印象。

参观结束后,朱局(馆)长等领导对钱老的科学成就、治学精神、高尚情操和爱国情怀尤其是钱老对待金钱、名誉和地位的淡泊之心表示了由衷的敬意,并对钱学森图书馆的各方面软、硬件建设水平给予了充分肯定与高度评价。

-

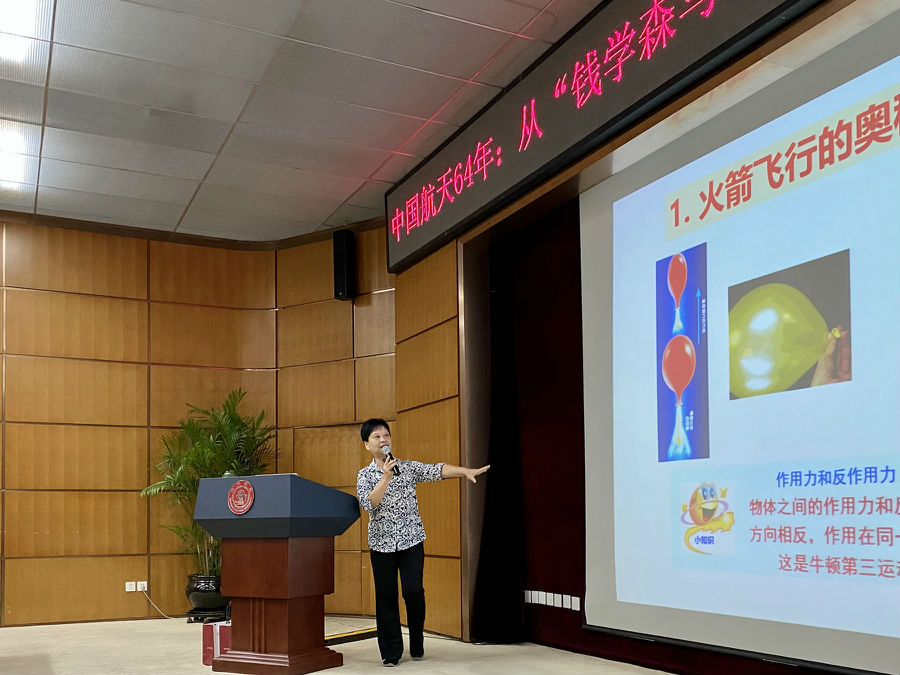

《钱学森与中国航天事业的起步》讲座举行

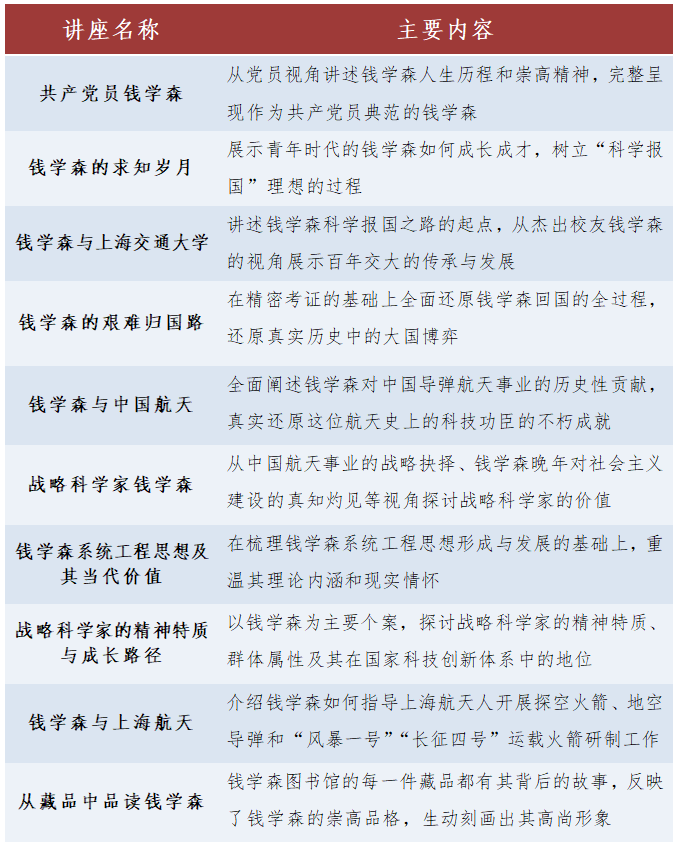

5月5日上午,钱学森图书馆专题讲座《钱学森与中国航天事业的起步》在馆内二楼资料厅。讲座由钱馆陈列布展部专职研究人员荣正通担任主讲,包括馆内游客、钱馆志愿者及高校学生在内的现场观众聆听了本次讲座。

讲座围绕“党中央是在怎样的国内外背景下作出研制导弹核武器的战略决策?”、“为什么钱学森主张重点研制导弹而非飞机?”、“为什么只有钱学森能担当起中国航天事业技术领导人的重任?”等问题出发,辅以全面详实的史料数据,进一步阐述了钱学森对中国航天事业的重要作用与历史意义。为时一小时的讲座吸引了近百名观众听讲,讲座现场座无虚席,并在观众的掌声中顺利结束。

-

市教委德育处领导参观钱馆

5月15日下午,上海市教委德育处领导一行赴钱学森图书馆参观展览。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、社教宣传部部长王喜芳陪同参观。

在讲解员的带领下,市教委德育处领导一行先后参观了全部四个展厅。参观过程中,市教委德育处领导们仔细聆听讲解员的解说,并不时在珍贵展品前驻足欣赏。作为国内首家国家级科学家纪念馆,钱学森图书馆主题鲜明的陈展内容、新颖别致的陈展设计以及对钱老科学成就与壮丽一生的全方位展现,给各位领导留下了深刻印象。

参观结束后德育处领导表示钱学森图书馆拥有一流的教育资源,为上海大中小学生以及青年思政教师提供了接受爱国主义教育的最佳课堂。

-

上海市发改委领导一行参观钱学森图书馆

5月16日下午,上海市发改委领导一行赴钱学森图书馆参观。钱馆建设指挥部副总指挥张凯陪同参观。

在讲解员的带领下,发改委领导一行进入展厅仔细参观了全部展览内容,展厅内主题鲜明的陈展内容、别具一格的陈展设计以及对钱老科学成就和壮丽人生的全方位展现,获得了在场领导的一致肯定与赞扬。展厅内陈列的大量珍贵展品给各位领导留下了深刻印象。整个参观过程中,领导们不时驻足于展品前细细观看,并向讲解员询问展品细节及其背后的故事。

发改委领导在参观后表示,通过这次参观,对钱老的科学成就、治学精神、高尚情操和爱国情怀有了更进一步的深入了解。发改委领导还表示要组织更多党员、干部到上海交大参观钱学森图书馆,亲身体验老一辈海归科学家的精神风范和奉献精神。

-

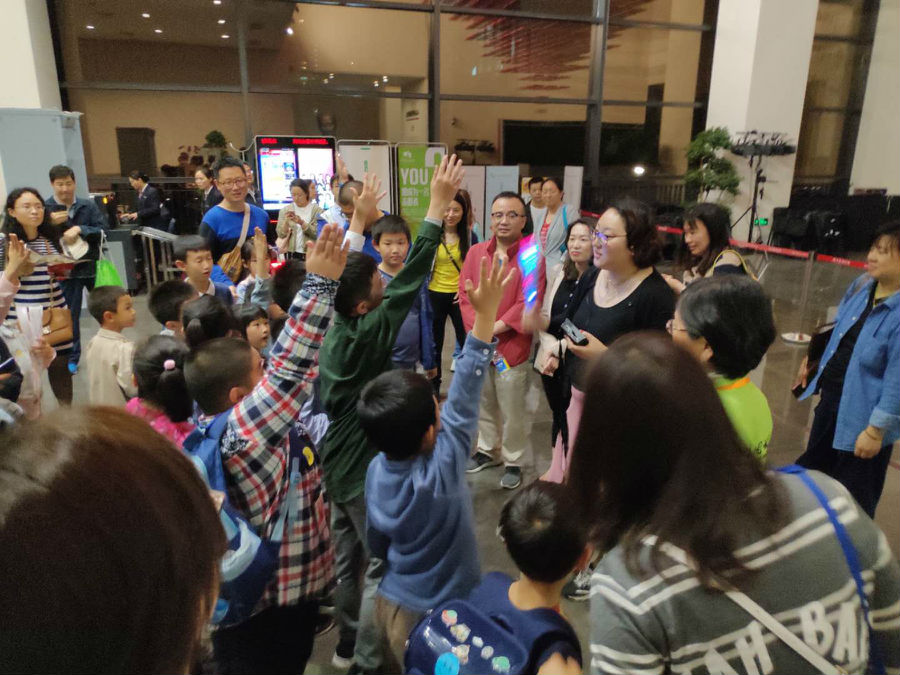

钱学森图书馆举行“国际博物馆日”、“全国助残日”主题活动

为迎接5.18国际博物馆日、5.20全国助残日,引导社会公众了解钱学森图书馆、走进钱学森图书馆、更好地发挥钱学森图书馆全国爱国主义教育示范基地的作用,弘扬钱学森同志爱党爱国的政治品格、严谨求实的科学态度、开拓进取的创新精神、无私奉献的高尚情操,引导全社会为中华民族伟大复兴奋发努力、贡献力量,2012年5月18日,钱学森图书馆举办了特色主题活动,邀请民工子弟、障碍人士等特殊群体走进博物馆,让更多社会公众感受来自博物馆的文化魅力。

关爱民工子弟 传承文化精髓

5月18日是第36届国际博物馆日,今年的国际博物馆日将主题定为“处于变化世界中的博物馆:新挑战,新启示”。为了迎接这个特殊日子的来临,钱学森图书馆在当天举办了以“大手牵小手,畅游博物馆”为主题的志愿公益活动,将来自青浦区民主学校的农民工子弟学生请进博物馆内,了解人民科学家钱学森的传奇人生与崇高精神。

为了鼓励小朋友们学习钱学森爷爷爱国、奉献、求真、创新的精神,钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯老师在欢迎仪式上亲自向民主学校学生代表赠送了纪念品并致辞。他寄语同学们,希望同学们能够通过今天的活动深入了解钱学森为我国导弹航天事业所作出的卓著贡献,和他严谨求实、追求创新的科学精神,深刻体会钱学森淡泊名利的高洁品质和淡然率真的人生态度,并希望钱学森图书馆能够成为开启同学们科学之路的起点。随后,民主学校学生代表在欢迎仪式上发言并向张凯老师与钱馆社教宣传部部长王喜芳老师献上了红领巾,他们表示“回到学校以后,要以钱学森爷爷为榜样,热爱学习,刻苦钻研;将来长大了用自己学到的本领去建设祖国。”

活动现场,民主学校的50名农民工子弟学生与来自上海交通大学的学生志愿者现场结对,并在志愿者哥哥姐姐的陪伴下手牵手参观了钱学森图书馆。在讲解员的介绍下,小朋友们和志愿者们一同参观了“中国航天事业奠基人”、“科学技术前沿的开拓者”、“人民科学家风范”、“战略科学家的成功之道”等展厅。

随后,志愿者们和小朋友们在馆内共同绘制风筝,孩子们用五彩画笔在风筝上细细勾勒着属于自己的梦想,并在钱馆广场前与志愿者们一同亲手放飞了承载着他们梦想的风筝。场馆内外处处充满着孩子们欢快的笑声,洋溢着一张张快乐的面容。

关注障碍人士 弘扬人文关怀

今年的5月20日恰逢我国第22个全国助残日,为响应今年全国助残日“加强残疾人文化服务,保障残疾人文化权益”的主题,同时也为进一步弘扬人道主义精神与人文关怀精神,关爱残障人士,构建和谐、文明、进步的社会环境,钱学森图书馆在18日组织所在社区残障人士来到馆内参观展览,并为残障观众特别制作了无障碍电影专题片《人民科学家钱学森》在馆内定时播放。

在讲解员与馆方特别安排的手语翻译的引导下,这批特别的观众先后参观了博物馆内的四个展厅。据了解,由于身体原因,这些残障人士平时很少有机会参加类似的集体活动,更少有机会能够亲身来到文化场所参观游览。在参观过程中,每到一处,他们都难掩好奇、赞叹之情。馆藏丰富的文献、手稿、实物、书籍、图片,以及形式新颖、富有视觉冲击力的多媒体、艺术品创作、场景复原,令听障观众目不暇接;而视障观众则细心体味讲解员对钱学森一生科学成就、感人事迹和崇高品格的生动讲述,静静聆听每件展品背后的动人故事。在这里,残疾朋友们不仅开拓了视野,直观地认识和了解了钱学森这样一位贡献卓著、情操高尚的人民科学家,更体会到了博物馆所蕴含的独特文化魅力。

让更多人走进博物馆

随着国家经济社会的不断发展与社会公众精神文化需求的不断增长,类似民工子弟、残障人士这样的特殊群体正日益受到社会关注。作为国内首座国家级的科学家纪念馆,同时作为一座建在高校的国家级专业博物馆,传播知识、传承文化,为广大社会公众提供文化教育与交流平台,是钱学森图书馆公益属性与社会教育功能的最大体现。此次钱学森图书馆能够为民工子弟与残障人士提供一个走进博物馆、了解钱学森感人事迹、感悟人民科学家崇高品质的机会,是钱学森图书馆的职责所系;更是钱学森图书馆作为文化教育与传播机构的使命所在。

今后,钱学森图书馆将继续在开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才等方面发挥积极作用,成为全社会培养科学精神、创新精神的重要基地,让更多的人走进博物馆,了解科学大师的杰出贡献、科学精神、传奇人生和高尚情怀,使钱学森精神在整个社会、整个国家乃至整个民族内得到进一步的传承与弘扬。

-

徐家汇街道办事处共建签约仪式

钱学森图书馆举行与徐家汇街道办事处共建签约仪式

在5.18“国际博物馆日”、5.20“全国助残日”之际,为进一步加强双方交流与合作,扩大提升社会影响力与社会效益,钱学森图书馆与徐家汇街道办事处共建单位签约仪式在钱学森图书馆学术报告厅隆重举行。

出席本次活动的领导有:徐汇区委常委、区政府副区长谢坚钢,徐汇区残联副理事长王学良,徐家汇街道办事处主任顾锡培,徐家汇街道办事处副主任、街道残联主席郭德喜,徐家汇街道办事处副主任刘道恒。上海交通大学党委副书记徐飞,上海交通大学校长助理、保卫处处长纪凯风,钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯,上海交通大学校长办公室副主任、徐汇校区综合管理办公室主任陶剑,地方合作办公室主任王伟明,钱学森图书馆综合事务部部长高延坤。

签约仪式由上海交通大学党委副书记徐飞致欢迎词。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯与徐家汇街道办事处主任顾锡培在仪式上分别介绍了钱馆文化活动建设情况与徐家汇街道社区文化建设情况,并就钱学森图书馆与徐家汇街道办事处结成共建单位共同签署合作共建协议。徐汇区委常委、区政府副区长谢坚钢在协议签署后发表讲话,希望今后钱学森图书馆能够与徐家汇街道的合作共建能够结出丰硕成果,进一步推动徐汇区文化事业的发展。

随后,钱学森图书馆向与会的徐家汇社区代表赠送了精心制作的纪念品,本次签约仪式在徐家汇社区代表吴敏的配乐诗朗诵《心中的彩虹》以及徐汇社区文化名人黄永生的说唱表演《人》中圆满结束。

据悉,钱学森图书馆与徐家汇街道办事处签约共建后,将充分利用既有的文化资源优势,切实为徐家汇社区各驻区单位、社区居民提供专业的文化信息资源及场地服务,进一步发挥钱学森图书馆开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才的积极作用,大力开展思想教育、科普教育与文化活动,不断丰富徐家汇社区各类群体日益增长的精神文化需求。

-

全国社区思想政治工作研修班学员参观钱学森图书馆

2012年5月24日,在沪参加全国社区思想政治工作研修班的100余位学员来馆参观。

此次研修班是经中宣部批准,由中国思想政治工作研究会和上海市思想政治工作研究会联合举办,学员为各直辖市、省会城市、计划单列市党委宣传部分管部长及政研会负责人。

与会来宾在钱馆讲解员的讲解下,认真参观了馆内展览,大家对展览中表现的钱学森爱国、奉献、创新精神印象深刻,表示要更好地结合各地宣传工作,做好钱学森同志爱国与科学精神的弘扬。市委宣传部宣传处和市宣传党校的负责同志陪同参观,钱馆和社会教育部负责同志参与了接待。

-

上海市干部选学高级研修班学员参观钱学森图书馆

2012年5月26日下午,参加上海市高级干部研修班的60多位局级和局级后备干部来到钱学森图书馆参观,并作为研修班的重要现场教学环节。学校党委常务副书记苏明、副校长吴旦参加了接待。

为了提高本次现场教学的教育效果,馆方特别邀请了我馆义务讲解员、钱学森长子钱永刚教授向学员们作了现场讲解。钱永刚在参观中,结合馆内展览中的珍贵展品向学员们讲述了其背后令人感动的故事,学员们听后纷纷鼓掌,并不时发问,现场气氛热烈。根据参观后的现场反馈调查,绝大部分学员对此次参观和现场教育活动表示满意和非常满意。

参观结束后,进修班在钱馆二楼资料厅举行了结业仪式,苏明书记代表学校,安泰经管学院周林院长代表进修班承办单位发表了讲话。在学校党委的大力支持下,钱学森图书馆正在开展面向各级干部的现场教育活动,以充分发挥全国爱国主义教育示范基地作用。

-

造币厂捐赠仪式

钱学森图书馆徽章展品捐赠仪式致辞

尊敬的吴校长

尊敬的钱永刚教授

尊敬的钱学森图书馆的领导和各位老师:

下午好!

今天,我们很荣幸来到享誉世界的名校上海交通大学,来到了集中体现钱老科学成就、治学精神、高尚品德和爱国情怀的钱学森图书馆,非常有意义。钱老的一生都在为中国的航天事业奋斗,是中国人的骄傲和学习的楷模。上海交大筹建的钱学森图书馆为我们提供了一个缅怀钱老、近距离感受钱老爱国情怀的场所,在此,我谨代表上海造币有限公司,向上海交大钱学森图书馆为此而付出的艰辛努力表示衷心的感谢,对你们在展现伟人风采与成就、弘扬钱学森爱国、创新和奉献精神方面的贡献致以崇高的敬意!

作为一家拥有90多年悠久历史的企业,上海造币有限公司一直承担着为国家生产法定货币的重要职责,为维护国家金融秩序稳定、保障国民经济正常运行做出了积极的贡献。上币公司以“为国造币”为崇高使命,凭借雄厚的钱币设计、工艺技术实力,努力追求技术与艺术的完美结合。由上币公司设计制作的83版熊猫金币、88年双龙银币等获得世界最佳金银币奖,承制的北京奥运会“金镶玉”奖牌、深圳世界大学生运动会奖牌等都为中国赢得了荣誉。

可以说,上币公司的国家使命与弘扬中华钱币文化的经营理念和追求,与钱老爱国、创新和奉献的崇高精神品质十分契合。这次,有机会能为钱学森图书馆做一些事,贡献一份绵薄之力,我们感到十分的荣幸!这次的合作,也使我们上币公司员工再次感受到钱老的爱国与献身科学的精神,激励我们以更大的热情和更强的责任感投入到人民币的设计制作工作中去。

今天的仪式,翻开了钱学森图书馆与上币公司交流合作的新篇章!我们期待在今后可以有更深层次、更多渠道上的文化交流与合作,更好地传承钱老的科学精神,共同推进双方的精神文明建设。

谢谢大家。

-

原国防科工委主任丁衡高上将参观钱学森图书馆

原国防科工委主任丁衡高上将参观钱学森图书馆

2012年5月30日上午,原国防科工委主任丁衡高上将在我校微纳米研究院领导的陪同下来馆参观。副校长吴旦和钱馆有关负责同志参加了接待。

丁衡高主任与钱学森长期共事,非常熟悉钱老在国防科技事业上的贡献。在参观时,他不时回忆起和钱学森同志交往的很多故事。参观结束后,丁衡高主任对展厅新颖的设计和丰富的内容给予了充分肯定。在参观第二展厅科学技术前沿的开拓者时,丁主任特别指出,钱学森同志关于工程控制论以及系统科学的思想博大精深,不仅是我国导弹航天事业健康发展的重要思想,也对我国社会主义建设事业具有重要的参考价值,要大力宣传,让更多人了解。

-

钱馆六一“听飞飞哥哥讲故事”主题活动

钱学森图书馆举办六·一儿童节特别活动

6月1日,在“六·一”国际儿童节到来之际,钱学森图书馆迎来了一批特别的小客人。25名来自长宁区虹桥机场小学、绿苑小学和淞虹路小学的小学生在今天走进钱馆,参加由钱学森图书馆、上海交大语委联合举办的六·一儿童节特别活动——“听飞飞哥哥讲故事”。

为使小朋友们能够更全面地了解钱学森爷爷爱国、奉献、求真、创新的感人事迹与崇高精神,钱馆讲解员为小朋友们精心安排了一场别开生面的“探究式现场教学”。钱学森爷爷一生阅读过多少书籍?我国第一颗导弹是在哪年发射的?钱学森爷爷的人生理想是什么?带着讲解员所提出的这些问题,小朋友们进入图书馆展厅,迈开自己探索的脚步,寻找着问题的答案。参观过程中,孩子们总会在馆内不停发现新的“惊喜”——序厅中的如同蘑菇云般向天际升腾的红色造型艺术“升腾的智慧”、圆厅中央高高耸立的中近程导弹实体、滚动播放的巨幕影片、伴随钱学森爷爷40余载的公文包……参观结束后,讲解员还为小朋友们送上了精美徽章,为小朋友们的六一钱馆之旅画上了圆满句号。有的小朋友在参观后说:“自从知道将要在儿童节这天参观钱学森图书馆的消息,我就天天盼望着来到这里。今天参观完之后,我更加觉得自己度过了一个欢乐而有意义的儿童节。我以后也要以钱学森爷爷为榜样,努力学习、天天向上,将来长大了能用自己学到的本领去建设祖国。”

据悉,这些小学生都是外来务工人员随迁子女和三困生,平时很少有机会来到博物馆参观,更难得有机会进入博物馆零距离地接触和了解钱学森这样一位伟大的科学家。孩子是国家和社会未来的希望与栋梁。作为国内首座国家级的科学家纪念馆,传播知识、传承文化,为广大青少年提供一个走进博物馆、了解钱学森感人事迹、感悟人民科学家崇高品质的机会,是钱学森图书馆的职责所系和使命所在。

作为一座由国家投资兴建,面向全社会开展爱国主义教育的人物纪念馆,钱学森图书馆始终以社会各界特别是广大青少年观众作为其受众群体。暑期将至,钱学森图书馆将结合青少年假期时间积极开展包括专题观影会、仲夏音乐会、“小小摄影家”比赛等在内的一系列主题活动,吸引更多青少年观众走进钱学森图书馆、走近钱学森,感受大师精神风范,进一步充分发挥钱学森图书馆开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才的育人作用。

-

我馆讲解员完成“城市新印象”大型主题展览讲解任务

为迎接党的十八大和上海市第十次党代会的胜利召开,2012年5月16日起至6月3日,“城市新印象(2007-2012)”大型主题展览在上海展览中心举行,并对社会公众免费开放。本次展览由市委宣传部、市委研究室、市委党史研究室、市政府研究室、市发改委、市文明办、市网信办、市档案局、市文联、各区县委办,以及人民日报社上海分社、新华社上海分社、解放日报、文汇报、新民晚报、上海广播电视台、东方网等46家单位联合举办,以“科学发展辉煌成就”为主题,通过公众的视角、语言、感受,深度回顾、生动反映2007—2012年期间最为社会所关注的上海经济社会发展的突出成就。

为积极响应市委号召,经过市委宣传部严格培训及层层选拔,我馆两名讲解员最终从来自上海百余家爱国主义基地的90余名讲解员中脱颖而出,被担任本次“城市新印象(2007-2012)”大型主题展览讲解工作。

本次展览受到了社会各界的广泛关注及踊跃参观,并成为社会各界迎接党的十八大、回顾上海五年建设成就、凝聚未来发展共识的重要场所。为期19天的展览,累计参观人数超过33万,网上投票量更是超过了1245万张。开展期间,不管是大雨滂沱还是烈日炎炎,无论是工作日还是休息日,是工作时间还是午饭时间,都阻挡不了观众的参观热情,前来参观的人络绎不绝。面对长时间、大客流的严峻考验,我馆讲解员高质量地完成了所有的讲解接待任务,其中贵宾讲解接待多达10余批,受到了观展领导及群众的高度赞扬与一致好评。参观者纷纷表示,展览用群众的视角、百姓的感觉、市民的语言,充分展示了上海五年来的经济社会发展成就,是一次深入的形势教育和理想信念教育。

-

中国浦东干部学院组织学员参观钱学森图书馆

6月26日下午,中国浦东干部学院组织国家民委培训班学员赴钱学森图书馆参观。培训班学员由国家民委人事司张湘冀司长带队参观,钱学森之子钱永刚教授、钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯参与接待。

在钱馆义务讲解员钱永刚教授及专职讲解员的带领下,学员们认真参观了馆内展览,并对钱学森卓越的科学成就、严谨的科学态度、忠贞的爱国情怀以及高尚的人格品质留下了深刻印象。参观结束后,学员们都认为本次参观不虚此行,对钱学森同志有了更深层次的了解和认识,在今后的工作中也将以钱老为榜样和楷模,进一步学习和发扬钱学森爱国、奉献、求真、创新的崇高精神。

-

吴耀祖院士参观钱学森图书馆

6月26日上午,中国科学院外籍院士、国际流体力学大师吴耀祖一行赴钱学森图书馆参观。钱学森之子钱永刚教授、钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯陪同参观。

在钱永刚教授与讲解员的讲解下,吴耀祖院士仔细参观了各展厅的展览内容。尤其第四展厅“战略科学家的成功之道”对钱老壮丽人生成长道路的全方位展现,使吴耀祖院士深为感动。与钱老同为交通大学与加州理工学院校友的吴院士,在钱老当年就读交大期间的水力学试卷前久久驻足,并不时回忆起自己当年在加州理工学院求学的点滴。参观结束后吴院士表示,整个展馆对钱老科学成就、人生故事和崇高精神的全面展现,令人大开眼界,让人更深入地了解了钱学森的非凡魅力。希望有更多人都能够来到这个展馆,多看一看这位伟大的科学家,学习他的宝贵品格与高尚精神。

吴耀祖院士简介:

吴耀祖,Theodore Yao-Tsu Wu。流体力学家,美国加州理工学院教授、美国工程院院士、中国科学院外籍院士。吴耀祖教授从事流体动力学、流动稳定性、海洋与大气物理流体力学、生物物理流体力学以及环境工程方面的研究工作,对基础流体力学及交叉学科的发展,从理论、数值模拟到实验研究都做了开创性的贡献。

-

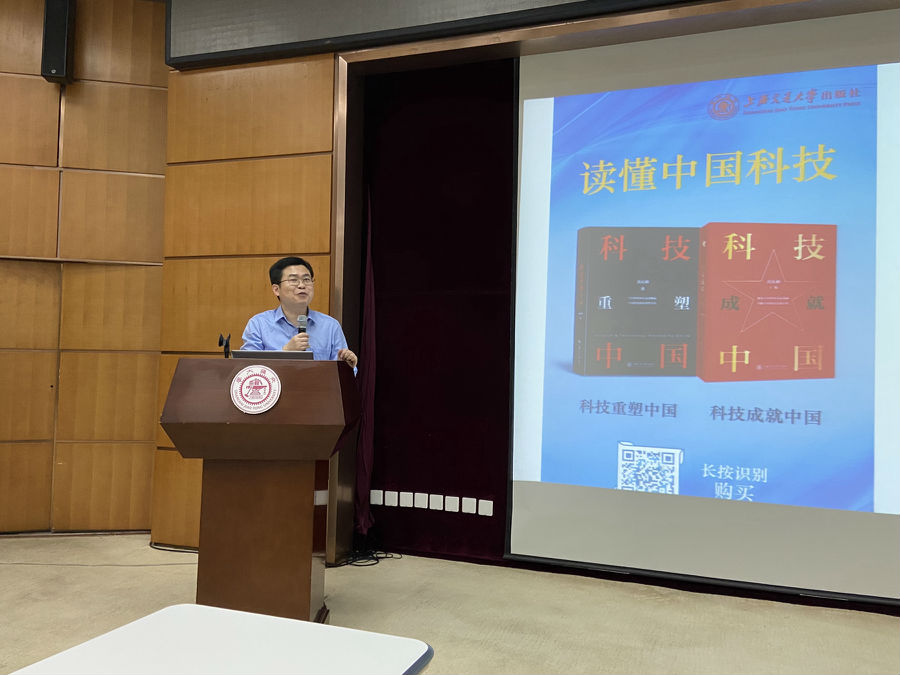

钱馆与交大出版社举行合作签约仪式

6月27日下午,钱学森图书馆与上海交通大学出版社合作签约仪式在交大出版社举行。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、上海交通大学出版社社长韩建民、总编张天蔚出席签约仪式。钱馆相关部门负责人和交大出版社相关负责人参加了签约仪式。

签约仪式上,张凯副总指挥首先对交大出版社在钱馆筹建期间给予的大力支持表示了衷心感谢,并介绍了钱学森图书馆的基本情况以及钱馆未来发展的重点工作。韩建民社长简单介绍了近年来上海交通大学钱学森图书的出版情况并表示,今后有了钱学森图书馆的大力支持,交大出版社将举全社之力,进一步做好钱学森系列图书的编纂、设计、出版、营销、宣传工作。张天蔚总编则就双方的合作基本框架做了简要阐述。

随后,张凯副总指挥、韩建民社长签署了钱馆与上海交通大学出版社合作协议。

最后,出席签约仪式人员就今后的合作进行座谈。双方均表示,今后将进一步加强双方的合作与交流,努力实现资源共享、优势互补与共同发展。

-

市教委基教处领导参观钱馆

6月29日,上海市教委副主任尹后庆巡视员一行赴钱学森图书馆参观指导,并就交大与市教委合作共建钱馆一事与上海交通大学副校长、钱学森图书馆建设指挥部总指挥吴旦进行会谈。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、综合事业部部长高延坤、征集保管部部长魏红、社教宣传部部长王喜芳等共同参会。

座谈会上,吴旦副校长首先介绍了钱馆运行情况及青少年主题社教活动开展情况,并感谢市教委一直以来对钱馆工作的大力支持。随后,吴校长与尹主任就钱馆今后青少年教育的工作重点展开专项讨论,双方就建立钱馆中学生讲解志愿服务队、青少年主题参观方案设计及钱馆青少年课外实践课程设计等细节问题进行了充分交流。尹后庆主任表示,作为全国爱国主义教育示范基地和上海市爱国主义教育基地,钱馆开馆至今已在开展思想教育、普及科学知识方面发挥了重要作用。如何更有效地开展青少年教育、培养优秀人才将成为钱馆下阶段工作的重要课题。相信通过双方的共同努力,能够让更多青少年走近钱馆接受爱国主义教育,学习钱学森的爱国精神与高尚情怀,真正做到充分发挥钱学森图书馆培养优秀人才的育人作用。

-

上海市徐汇区人大常委领导赴钱学森图书馆参观

7月3日下午,上海市徐汇区人大常委会陈高宏主任一行参观钱学森图书馆。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯参与接待。

陈主任一行在讲解员带领下进入展厅仔细参观了全部展览内容,并对展馆的陈展内容、陈展设计等方面给予了充分肯定。展厅内陈列的大量珍贵展品给各位领导留下了极其深刻的印象。他们指出,钱学森为中国航天事业指明了前进的道路,正是钱学森等一批老航天人的无私奉献,成就了今日中国航天事业的蓬勃发展。参观结束后,陈主任详细询问了开馆以来的观众参观情况,同时提出希望钱馆能加强宣传力度,让更多的莘莘学子来到钱馆接受爱国主义教育,让更多的青少年走近钱馆,接受钱老爱国精神和崇高风范的熏陶。

-

中宣部领导赴钱馆参观指导

7月4日下午,中宣部宣教局企业处副调研员郑辉一行赴钱学森图书馆参观指导。上海交通大学副校长、钱馆建设指挥部总指挥吴旦,副总指挥张凯参与接待。

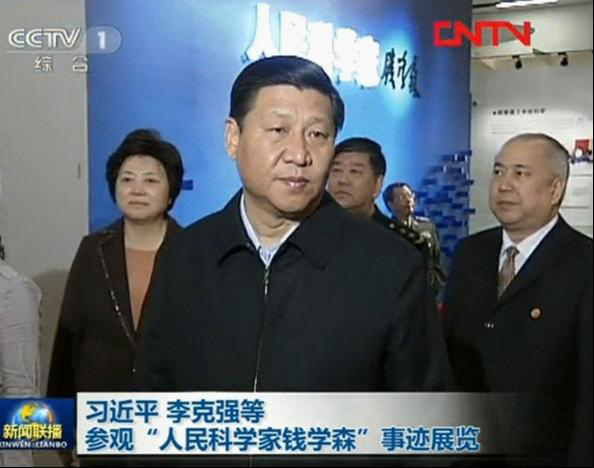

宣教局领导一行在讲解员的解说带领下详细参观了馆内设置的“人民科学家钱学森”事迹展览。随后吴旦副校长向郑副调研员详细介绍了钱学森图书馆的开放运行情况以及近期面向全市中、小学生推出的“夺宝奇兵”暑期特别活动的开展情况,并向宣教局领导一行赠送了钱学森图书馆纪念品

通过听取介绍和实地参观,宣教局领导一行对我馆各项工作给予了充分肯定,一致认为我馆自建成开馆以来在开展爱国主义教育、励志教育、科普教育等方面发挥了重要作用,取得了良好的社会公益效应。同时,宣教局领导指出,希望钱馆今后能够继续发挥好在开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才等方面的积极作用,使钱学森精神得到进一步的宣传与发扬。

-

钱学森图书馆2012年中小学生暑期特别活动正式启动

7月1日,钱学森图书馆2012年中小学生暑期特别活动正式拉开帷幕。近百名来自上海市各个区县的中小学生在今天走进钱馆参观展览,成为了首批参与2012年钱学森图书馆暑期青少年科技人文之旅“夺宝奇兵——探寻钱馆的镇馆之宝”特别活动的小客人。

讲解员向孩子们发放“寻宝地图”

讲解员向孩子们发放“寻宝地图” 参与活动的同学们手持“寻宝地图”与志愿者合影

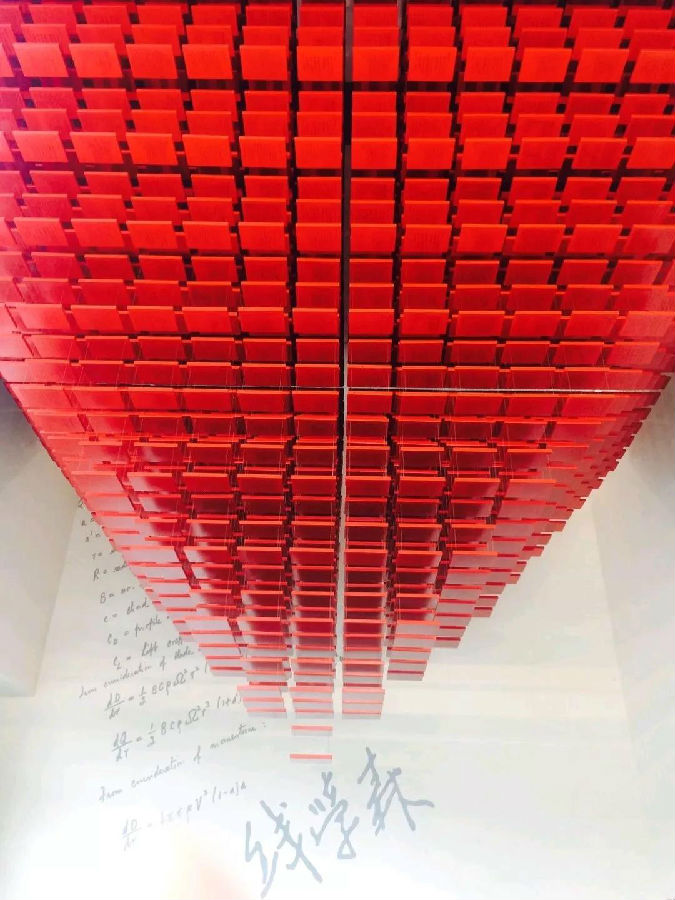

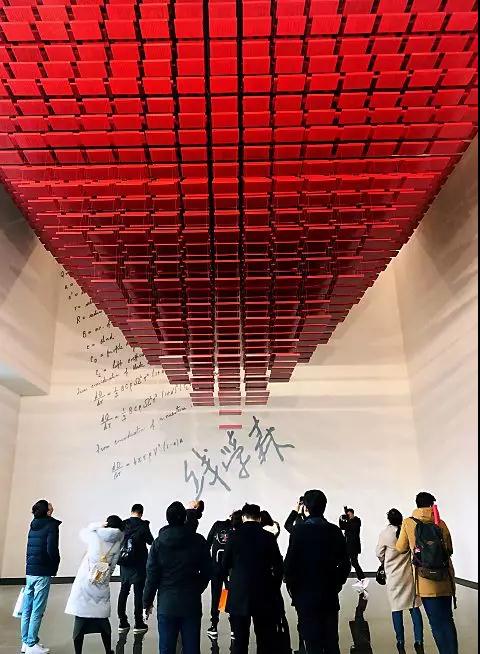

参与活动的同学们手持“寻宝地图”与志愿者合影为了更好地利用学生暑期时间开展爱国主义教育,宣传钱学森爱国、奉献、求真、创新的崇高精神,钱学森图书馆面向全市中小学生精心打造了一场别开生面的“寻宝”之旅。“中学毕业后钱学森考入了交通大学的那个专业?”,“钱学森旅美期间参加国际会议获赠的公文包陪伴了他多少年?”,“钱学森是哪一年被任命为国防部第五研究院院长的?”……带着“寻宝地图”上的问题,孩子们正式进入展厅,迈开了自己在钱学森图书馆探索的第一脚步。寻宝过程中,孩子们根据地图上的问题,不断了解钱学森爷爷的一生——序厅中的如同蘑菇云般向天际升腾的红色造型艺术“升腾的智慧”由4015块钱爷爷的手稿组成、圆厅中央高高耸立的中近程导弹实体代表着钱爷爷为“两弹结合”所做的贡献、破旧的公文包伴随钱爷爷40余载……在“寻宝之旅”的终点站,孩子们可以在这里核对答案,并为心目中的钱学森图书馆镇馆之宝投上属于自己的一票。

同学们在展厅里仔细研究展品说明牌,寻找问题的正确答案

同学们在展厅里仔细研究展品说明牌,寻找问题的正确答案来自高安路第一小学的汪辰煜在父亲的陪同下第一个完成了所有提问,抵达终点站获得了答题的奖励,成为了首位完成“寻宝之旅”的小朋友。来自上宝中学的王政,则是早就和同学计划好要在活动的第一天跑来参与的,为了有充裕的活动时间,他在9点开馆前就早早等在了钱馆门外了。他在地图上的“寻宝微感悟”里写到:“这次寻宝让我知道钱爷爷的智慧来之不易,是靠他的勤奋、努力。我们国家能够取得这么好的发展,钱学森的贡献必不可少。”当天参与活动的中小学生来自上海的各个区县,有些由学校老师带队,有些则由父母陪同。学生家长们表示,这样的暑期活动让孩子们能够走进博物馆,主动接触和了解钱学森这样一位伟大的科学家的生平与贡献,感受到这位大科学家的爱国情怀,是一堂实实在在的爱国主义教育课。

据悉,2012年暑期钱学森图书馆将面向全市中小学生开展一系列主题社教活动。“夺宝奇兵——探寻钱馆的镇馆之宝”暑期特别活动自7月1日至8月31日结束。此外,“走近钱学森”暑期免费观影会也将于7月上旬推出,届时钱学森图书馆将在馆内放映包括由陈坤主演的《钱学森》等在内的多部影片。

答题完成后,同学们在夺宝奇兵终点站领取纪念礼品

答题完成后,同学们在夺宝奇兵终点站领取纪念礼品 投票评选“我心中的镇馆之宝”

投票评选“我心中的镇馆之宝” -

钱学森图书馆举行暑期社会实践首场培训

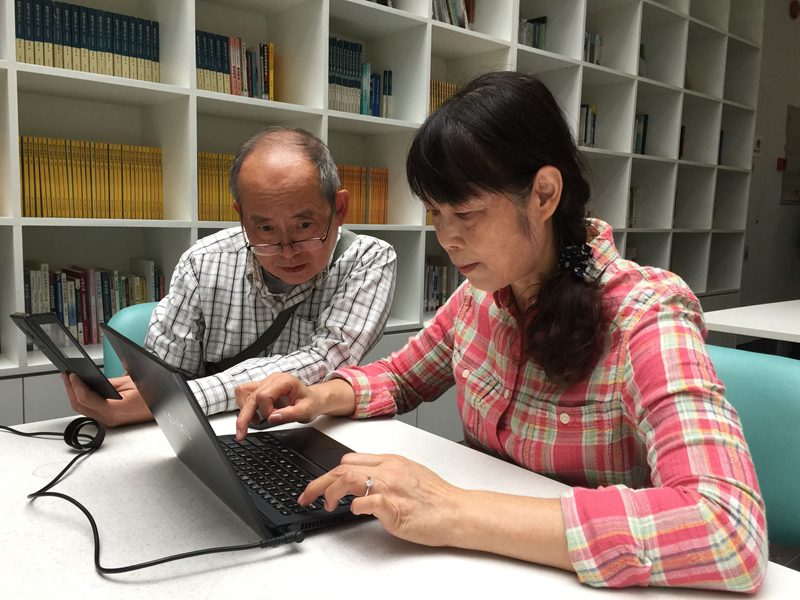

7月9号, 钱学森图书馆邀请口述历史研究专家、上海社会科学院历史研究所段炼老师,为“重走学森路——口述历史”大学生暑期社会实践团队成员以及全馆工作人员举行了题为《口述历史与博物馆》的讲座。

“什么是口述历史?”,“口述历史有着怎样的发展历程?”,段炼老师首先从基本概念入手,逐步深入介绍了口述历史研究的类别和特点,逐一讲解了口述历史研究的具体操作办法,包括采访提纲如何准备、提问如何运用技巧、抄本如何整理等内容。此外,段炼老师还专门结合钱馆特点,详细阐述了口述历史研究在博物馆、纪念馆文物征集、文物鉴定、陈列展示、宣传教育及研究工等方面的重要作用。讲座结束后,参加暑期实践的众多大学生纷纷表示,段炼老师引经据典、形象生动的讲授,让他们对于什么是口述历史、怎样开展口述历史研究等问题有了详细的了解。

据悉,本次《口述历史与博物馆》讲座是钱馆2012年暑期“重走学森路——口述历史”大学生社会实践的首场培训。此外,钱馆还将组织学生参加进一步的专项培训,为不久后的实践任务提供坚实的理论保证。

-

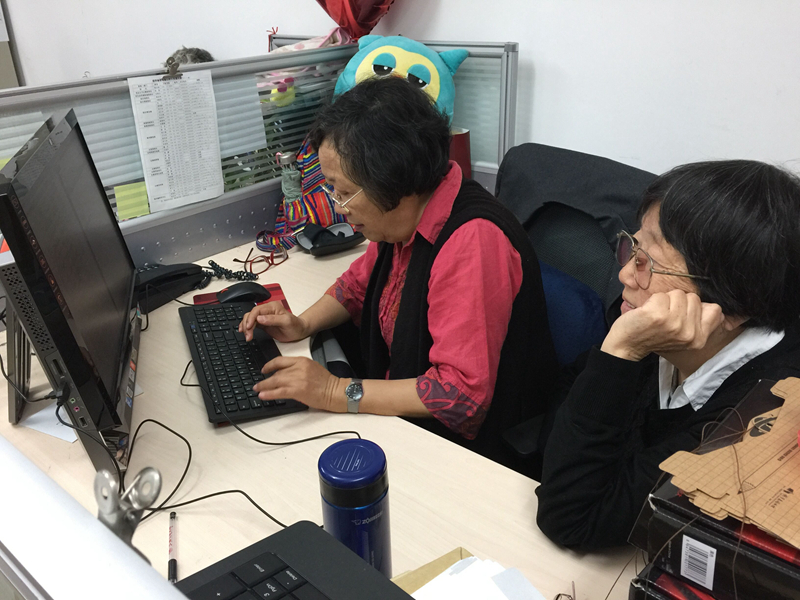

钱馆综合业务培训第二讲

7月17日上午,钱学森图书馆举行第二次综合业务培训。本次培训邀请到上海鲁迅纪念馆馆长王锡荣为全馆工作人员举行了关于人物纪念馆、博物馆的建设与管理的讲座。馆领导张凯及各部部长出席本次讲座。

在讲座中,王锡荣馆长首先从“人物纪念馆”这一概念出发,阐述了人物纪念馆的定义、内涵及其基本构成要素,并简要介绍了国内外人物纪念馆概况与发展案例。随后,王馆长向在场听众介绍了人物纪念馆的设立要求和基本条件,并从选址、规模、功能、风格等不同角度深入探讨了人物纪念馆的建设问题。此后,王馆长结合钱学森图书馆的实际问题,与在场工作人员就人物纪念馆的管理问题,尤其是纪念馆文物征集、陈列展览、宣教讲解、学术研究、对外交流等方面工作展开了深入探讨。

短短一个多小时的讲座中,王锡荣馆长将他多年来对人物纪念馆的相关工作经验与钱馆工作人员悉数分享。而王馆长关于人物纪念馆工作及其未来发展的独特视角也给全体听众留下了深刻的印象与无尽的思考。讲座虽已近尾声,但在场工作人员仍纷纷就自己感兴趣的问题与王馆长进行了充分交流。本次讲座不仅使全体工作人员对人物纪念馆、博物馆的建设与管理有了更为深入细致的了解,同时也看到了王锡荣馆长对人物纪念馆、博物馆工作的独到思考与精妙见解。

-

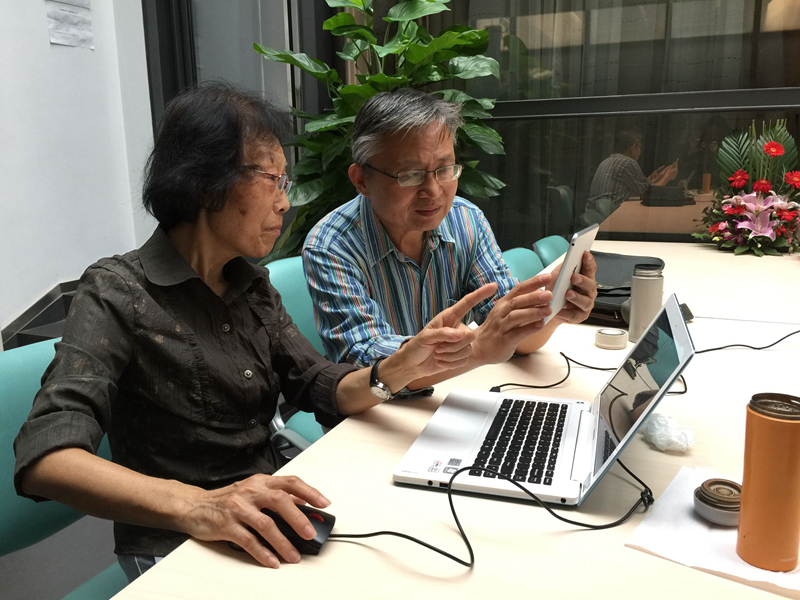

钱馆邀请上海博物馆专家开展综合业务培训

7月18日下午,上海博物馆教育部主任郭青生受邀赴钱馆举行专题讲座,为全馆工作人员开展第三次综合业务培训。馆领导张凯、周平南及各部部长出席本次讲座。

此次,郭青生主任以“增强博物馆的活动意识与课题意识”为题,结合高校博物馆及专业博物馆的特点,为在场观众举行了一场关于博物馆社会教育活动工作的精彩讲座。讲座伊始,郭主任简述了专业(行业)博物馆的重要地位与作用,并明确指出:当前中国博物馆、包括行业博物馆和高校博物馆面向社会开放时,其最大不足在于内容单一、观众量不足。随后,郭主任结合上海博物馆工作经验指出,博物馆要以其独有方式,使自身成为富有竞争力的休闲文化教育场所;要更加深刻地阐释文化、关注社会问题;在精神上推动社会进步的同时,增强经世致用性;并走向更高层次的开放。最后郭主任还为钱学森图书馆等提出了一系列吸引观众的建议,包括明确观众定位、举办特展、发行出版物等。

郭主任旁征博引、引用大量实例的精彩讲座引发了全场公众的共鸣。讲座结束后,钱馆工作人员仍向郭主任积极提问,双方就如何进一步开展博物馆教育活动进行了充分交流。

供稿:茅艳雯

图片:徐菁

-

全国民办高校党建工作座谈会参观

教育部、中组部领导参观钱学森图书馆

7月19日上午,教育部思政司司长冯刚、副司长王光彦、中组部组织二局副局长许鹏参观钱学森图书馆。上海民办高教党工委书记、市教委民办教育管理处处长杨月民,市教卫党委副书记、市教委副主任高德毅,副校长、钱学森图书馆建设指挥部总指挥吴旦陪同参观。

在讲解员的带领下,教育部、中组部领导一行参观了馆内“人民科学家钱学森”事迹展览,仔细观看了收藏于馆内的改进型中近程导弹实体、《导弹概论》手稿、“两弹一星功勋”奖章等珍贵展品。参观结束后,教育部、中组部领导对钱馆的文物征集、陈展设计、宣传教育等各方面工作给予了充分肯定,并指出:要充分发挥好钱学森图书馆在开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才方面的积极作用,让更广大的社会公众尤其是青少年,认识钱学森、了解钱学森,进而学习他的崇高精神、科学态度与爱国情怀。

据悉,此次教育部、中组部领导一行赴上海参加19日举办的全国民办高校党建工作座谈会,并于会议间隙赴钱学森图书馆参观展览。与会的150名各省(区、市)党委教育工作部门负责同志及各省(区、市)民办高校党组织负责同志代表共同参观了展览。

-

钱学森图书馆召开2012年上半年工作总结大会

7月19日,钱学森图书馆召开2012年上半年工作总结大会。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、周平南及各部部长出席本次会议。综合事业部部长高延坤主持会议。

会上,高延坤部长首先就钱馆2012年上半年对外运营开放工作进行总结。张凯副总指挥对钱馆开馆以来总体工作情况进行了回顾总结,对2012年下半年重点工作进行了安排部署。周平南副总指挥就钱馆近期各项工作相关情况进行通报。

张凯副总指挥在工作总结中指出,钱学森图书馆自开馆以来充分发挥了爱国主义教育示范基地的积极作用,社会影响逐步扩大;积极开拓社会资源,策划系列主题活动,并取得良好效果;积极搭建各类教育平台,加强基地建设;积极策划专题展览,积累相关经验;文物征集保管工作扎实推进,初步奠定基础;运营保障工作日渐成熟,各项制度逐步完善;党建及精神文明工作卓有成效,团队凝聚力日益加强。作为一座开放仅半年多的纪念馆,钱学森图书馆的总体工作得到了上海交通大学校领导和社会各界的肯定与好评,这一成绩的取得和全馆员工的努力与奉献密不可分。更重要的是,钱馆全体员工在工作中形成了朝气蓬勃、开拓创新、团结奋斗的精神状态。

最后,张凯副总指挥同时在讲话中指出,在钱馆今后的工作中,要始终保持一种居安思危的状态,要始终保持一种精益求精的工作要求,要在改革发展中逐步明确目标和规划,要不断加强整体的专业化水平与职业素养。文博事业是文化的积淀与精华,在要今后明确定位、善于创新、不断改革、走出新路。

钱学森图书馆全体工作人员参加了本次会议。

会议当天,同时举行了“重走学森路”钱学森图书馆2012暑期社会实践启动仪式。仪式上,张凯、周平南副总指挥分别向本次参与活动的实践分队代表授旗,并寄语希望通过此次暑期社会实践,让更多人尤其是青年学子实地感受钱老当年带领国防科技人员艰苦奋斗的情境,感受国防科技战线的同志们为科学奉献的精神,并通过自己的努力将钱学森精神弘扬到更多地方去。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

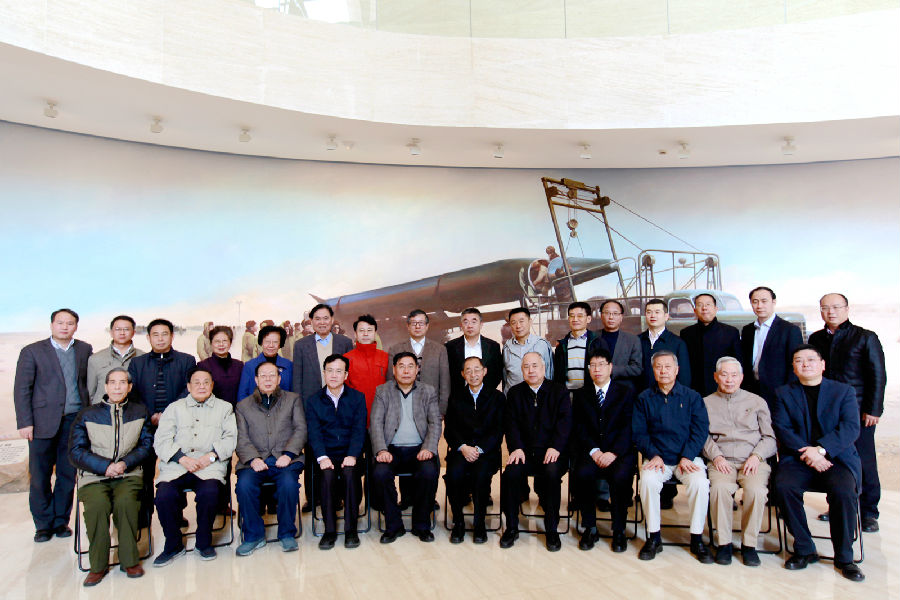

钱学森图书馆赴中国空气动力研究与发展中心开展暑期实践考察

7月30日至31日,钱学森图书馆“重走学森路”大学生暑期实践团及钱馆工作人员一行,远赴位于四川绵阳境内的中国空气动力研究与发展中心开展暑期实践考察。

作为气动中心技术建设的奠基人,钱学森早在1964年初就根据国家安全和经济建设的需要以及空气动力学事业发展的状况,建议成立全国的空气动力研究院,为其规划发展蓝图,并于1967年8月亲任气动研究院筹备组组长,此后始终对气动中心的建设发展予以关注。钱老一生为建设气动中心倾注了大量心血,并为中国空气动力事业研究工作培养了大批技术骨干,为中国航空航天事业和空气动力学事业的发展做出了巨大贡献。此次“重走学森路”大学生暑期实践,正是为了重访当年钱老倾注心血之处,实地认识与了解以钱老为代表的老一辈科学家为之奋斗终生的中国国防科技事业的发展历程与现状,激发青年学生的爱国之情、报国之志。

在实践考察中,钱馆人员一行受到了气动中心相关领导的热烈欢迎。在中心领导的安排下,实地参观了中心风洞群中包括立式风洞、低速风洞和跨声速风洞等在内的若干风洞。在专家认真细致的讲解下,对中国空气动力事业的飞速发展与丰硕成果有了直观而深入的了解。在翌日的双方座谈会上,钱馆方面首先就钱学森图书馆建设由来、发展历程及总体情况作了详细介绍。随后,钱馆一行人员与当年参与气动中心建设的老领导、老专家面对面,畅谈中国空气动力事业发展历程。通过不断的建设与发展,气动中心取得了一个又一个辉煌成就,直至今日硕果累累,而中心今日的成就,是在钱老和郭永怀院士20世纪60年代所构想的蓝图指导下所取得的;同时更是与钱老早年对气动中心建设的谆谆教诲和悉心指导分不开的。“他们是我们心中的一面旗帜!”一位气动中心老领导在提及钱学森、郭永怀等老一辈科学家对气动中心的深远影响时如是说。

本次远赴绵阳中国气动中心考察实践,是钱学森图书馆“重走学森路——大学生暑期社会实践”的第二站。,实践团成员们纷纷表示,通过此次实践考察他们不仅看到了中国日益强大的空气动力学技术与航空航天科技技术,深刻感受了钱老当年规划中国空气动力事业发展的深谋远虑,更感受了战斗在我国国防科技事业第一线的同志们爱国爱岗、甘于奉献的高尚精神。一位团员在实践后表示:经过此行,自己更坚定了自己用实际行动践行钱老爱国、奉献、求真、创新精神的决心,并将在今后继续沿着钱老的足迹不断前进,把学森精神不断发扬光大!

-

钱学森图书馆第10万名观众新闻稿

8月12日,钱学森图书馆迎来了自开馆以来的第10万名观众——来自上海西南高级中学的刘旻同学。在钱馆特意举行的授证仪式上,上海交通大学副校长、钱学森图书馆建设指挥部总指挥吴旦向刘旻同学颁发了钱学森图书馆第10万名入场观众纪念证书,副总指挥张凯向刘旻同学赠送了精美纪念品——钱学森珍贵手迹仿真复制件等。

吴旦总指挥、张凯副总指挥与第10万名观众一家合影留念

吴旦总指挥、张凯副总指挥与第10万名观众一家合影留念刘旻同学在仪式上说:“我十分敬仰钱学森这位伟大的人民科学家,一直想来钱馆看一看,今天终于有机会来到这里,没想到自己能够成为第10万名幸运观众,我感到非常高兴和激动。我希望我也能够加入钱馆的志愿者队伍,成为一名讲解志愿者为大家服务。”与刘旻同学一同前来的父母刘先生、柏女士向钱馆方面表示感谢。母亲柏女士说,平时由于工作关系一直没有机会陪孩子到钱馆来参观,只是在网上浏览相关的新闻。今天来到钱馆亲临其境,感到钱馆“办得非常棒”,相信对每一个前来参观的孩子和家长都会有很好的启迪作用。

第10万名观众签字留念

第10万名观众签字留念随后,刘旻同学作为第10万名幸运观众,按下开启按钮,为钱学森图书馆最新巨幕影片《钱学森与两弹结合》首映揭幕。此后《钱学森与两弹结合》一片将正式在馆内定时播放。

第10万名观众为钱馆最新巨幕影片揭幕

第10万名观众为钱馆最新巨幕影片揭幕钱学森图书馆于2012年12月11日建成开馆,是国内首座国家级科学家纪念馆。开馆至今8个月时间,累计接待观众10万人次;在馆内举办专场报告、主题观影会、摄影比赛、知识问答等各类社教活动十余次,活动直接覆盖近6000人次。2012年暑期,钱学森图书馆面向全市中、小学生推出特别活动——“夺宝奇兵——探寻钱馆的镇馆之宝”青少年科技人文之旅,以及“走近钱学森”暑期免费观影会等活动,活动受到了全市中小学生的广泛欢迎并获得新闻媒体的高度关注,取得了良好的社会公益效应。

据悉,今年9月中旬,钱学森图书馆将推出载人航天专题展览,并将邀请神九航天员赴馆内举办专题讲座。

-

钱学森又来到我们身边

——钱学森图书馆建成始末

主讲嘉宾:

钱永刚,高级工程师,上海交通大学兼职教授,著名科学家钱学森长子

张凯,钱学森图书馆建设指挥部副总指挥、钱学森图书馆负责人

8月20日,在上海书展举行的“钱学森又来到我们身边——钱学森图书馆建成始末”专题活动中,主办方邀请钱学森之子、上海交通大学兼职教授钱永刚以及钱学森图书馆建设指挥部副总指挥、钱学森图书馆负责人张凯,与主持人共同畅谈钱学森图书馆的建设历程。

在被问及钱学森图书馆的命名由来时,钱永刚表示:钱学森图书馆是我国首座国家级科学家纪念馆,之所以命名为钱学森图书馆主要是借鉴了美国总统图书馆的做法。虽名为图书馆,但实则兼具有纪念馆、博物馆、档案馆的职能。

钱学森是享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,系交通大学1934届校友。为进一步弘扬钱学森爱国、创新与奉献精神,根据全校师生和海内外校友的意愿,上海交通大学于2002年提出了在校园内筹建一座钱学森图书馆的倡议。中央领导同志对此高度重视并指出,建设钱馆是党和国家的一件大事,党中央和政府将给予大力支持。从当时交大提出建立钱学森图书馆直至2011年12月11日正式建成开馆,钱学森图书馆在筹建过程中,得到了各方面的大力支持,无论是在钱学森曾经工作过的美国加州理工学院,还是国内的各相关机构,都提供了无私的支持与帮助。被称作钱学森图书馆“1号志愿讲解员”的钱永刚说:“作为钱学森图书馆建设的全程参与者,我感到非常荣幸和欣慰。”

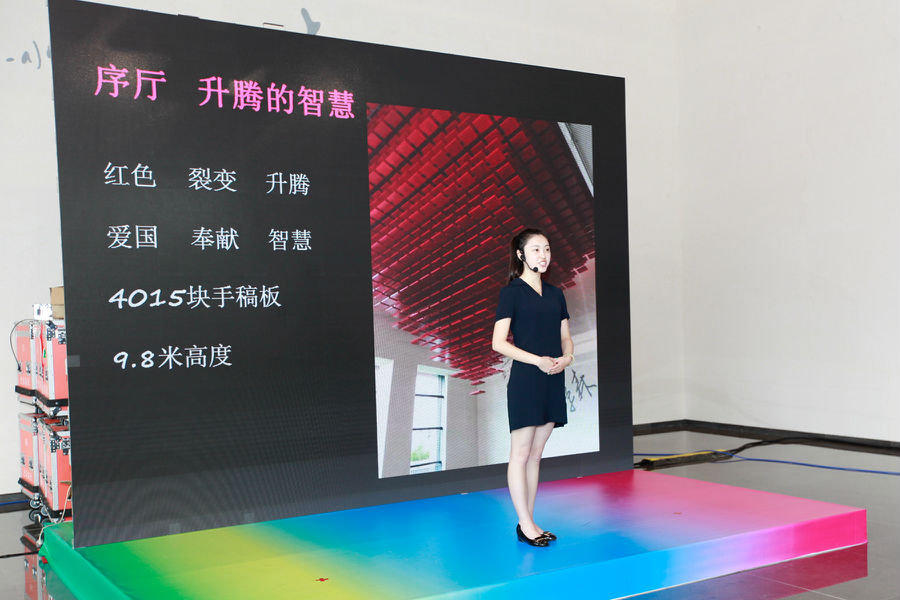

钱学森图书馆负责人张凯介绍说,作为国内首座国家级科学家纪念馆,钱学森图书馆在设计之初就十分注重通过展览形式的创新来表现科学家的精神风范。在钱学森图书馆的序厅,弃用了一般人物纪念馆放置人物雕像的形式,而采用由4000页钱学森手稿组成的红色造型艺术“升腾的智慧”来表现人物特点。馆内的改进型中近程导弹实体,则是当年钱学森主持“两弹结合”试验获得成功时所使用的同型号导弹,由第二炮兵部队捐赠并专程送至上海。作为目前上海唯一一枚收藏于纪念馆中的导弹实体,它见证了钱老一生最主要的贡献,同时也说明了各方面对钱馆建设的大力支持。

目前钱学森图书馆馆藏有钱学森文献、手稿和书籍80000余份,珍贵图片1500余张,实物700余件。目前共展出约15000余件展品,包括钱学森交通大学毕业证书、“两弹一星”勋章等在内的珍贵实物,均有展出。

开馆至今8个多月时间,钱学森图书馆得到了社会各界的好评。作为全国爱国主义教育示范基地,自去年12月11日正式对外免费开放以来,钱馆累计接待观众数量已于8月12日突破10万人次,其中超过六成是青少年观众。有许多观众在参观后感触很深,纷纷留言,取得了较好的反响。除基础展览外,钱学森图书馆还定期推出各类专题展览及主题社教活动。2012年上半年钱馆推出“钱学森与上海交大”专题展览,下半年即将推出载人航天专题展览。2012年暑期钱馆针对青少年推出“夺宝奇兵”中小学生特别活动,广受欢迎,截止目前已有超过1万名学生参与本次活动。此外还有专题讲座、主题观影会、摄影比赛、微博互动等各类活动供观众参与。

据悉,钱学森图书馆今后将进一步梳理馆藏资料,与上海交通大学出版社开展合作,将相关书籍出版成册,为社会各界奉献更多的钱学森图书。

钱学森图书馆开放运营信息:

免费开放时间:周二至周日9:00-16:30(逢周一闭馆)

团队预约参观电话:021-62932068

交通信息:上海市华山路1800号

钱学森图书馆网址:http://www.qianxslib.sjtu.edu.cn/

钱学森图书馆官方微博:http://weibo.com/qxslib

-

中电集团党组书记樊友山赴钱馆参观

10月12日,中国电子科技集团党组书记、副总经理樊友山率集团下属上海各研究所领导及青年团干部一行赴钱学森图书馆参观展览。上海交通大学校长张杰、副校长张文军陪同参观,馆领导周平南及相关部门负责人共同参与了接待。

樊友山一行在讲解员的带领下,详细参观了馆内基本陈列“人民科学家钱学森”事迹展览。在看到钱老提出的系统工程理论及钱老对创新人才培养的重视时,樊友山感触颇深,他表示作为中国近代爱国知识分子的杰出典范,在钱学森身上充分体现了崇高的爱国精神、严谨的科学态度和高尚的道德情操,他的优秀事迹与感人精神令人深深动容与敬佩。

在结束对钱学森图书馆的参观后,樊友山对钱馆新颖别致的设计、感人至深的内容给予了充分肯定,并提出应该让更多人尤其是广大青少年来到钱馆,学习钱学森爱国、创新、奉献的精神,并在全社会范围内更好地宣传钱学森的爱国精神、科学品德和精神风范。

张杰校长代表学校向樊友山赠送了纪念品,并表示今后将进一步把钱学森图书馆建设好、使用好、宣传好,充分发挥好钱学森图书馆全国爱国主义教育示范基地的作用。

张杰校长代表学校向樊友山赠送了纪念品,并表示今后将进一步把钱学森图书馆建设好、使用好、宣传好,充分发挥好钱学森图书馆全国爱国主义教育示范基地的作用。此次赴钱馆参观的中电集团相关领导同志有:中国电科集团党组书记、副总经理,中国电科青联名誉主席樊友山;中国电科党群工作部主任、中国电科青联主席左雷;中国电科投资与资本运营部副主任、中国电科青联副主席葛红;中国电科团委书记、青联秘书长苏俊;中国电科21所所长施进浩;中国电科32所党委书记王文原;32所党办主任刘彦涛;21所团委书记王祎;23所团委书记王海玉;32所团委书记徐蓓巍;50所团委书记何静;51所团委书记蒋震华。

撰稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

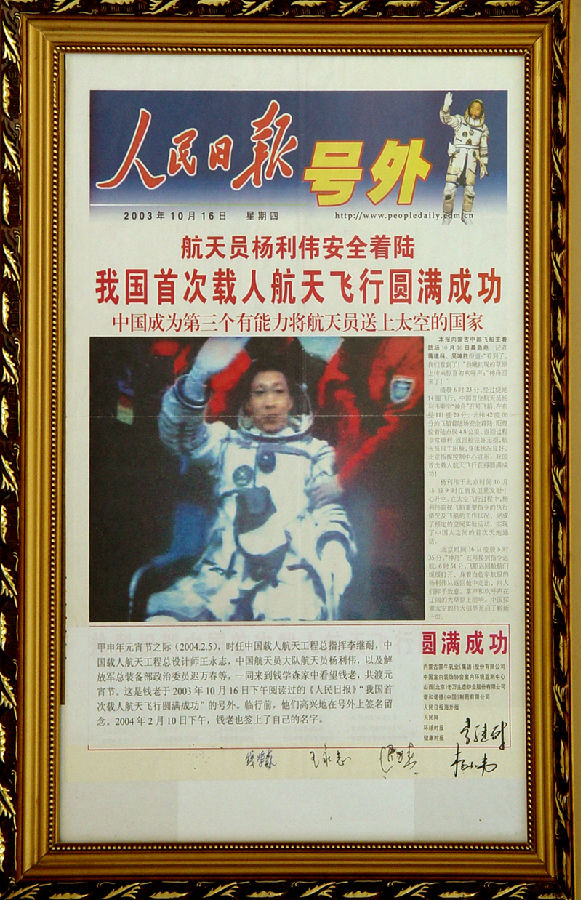

中国首飞航天员杨利伟参观钱学森图书馆

10月27日,中国载人航天办公室副主任、航天英雄杨利伟少将在上海交通大学副校长、钱学森图书馆建设指挥部副总指挥吴旦,总装备部钱学森办公室顾吉环大校以及钱学森之子钱永刚教授等陪同下,参观了钱学森图书馆。钱学森图书馆建设指挥部副总指挥张凯、周平南及钱馆全体工作人员共同参与了接待。

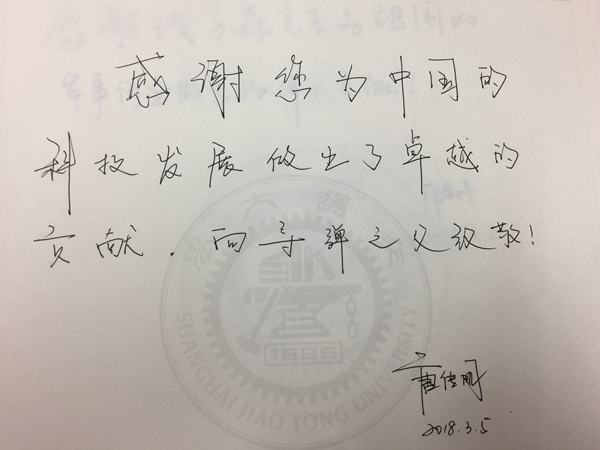

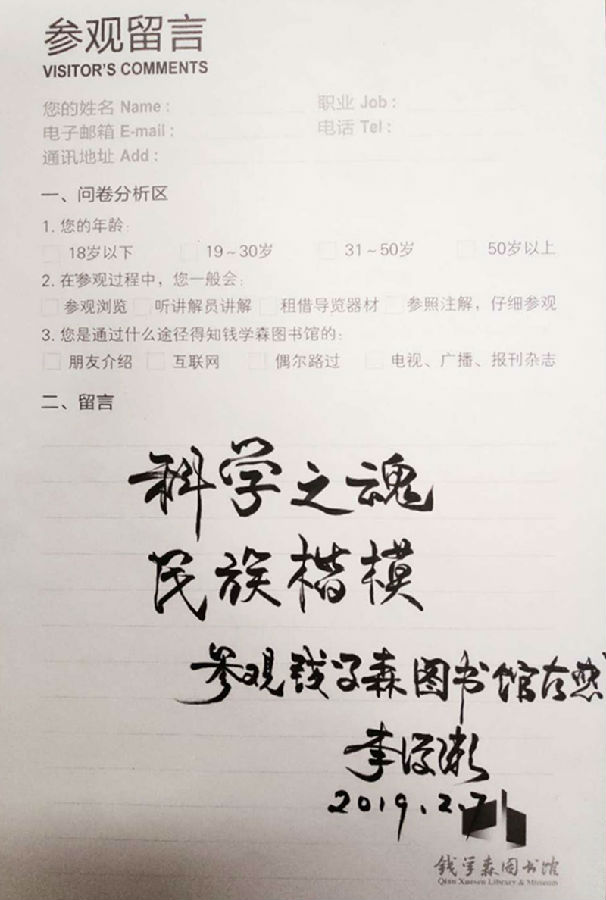

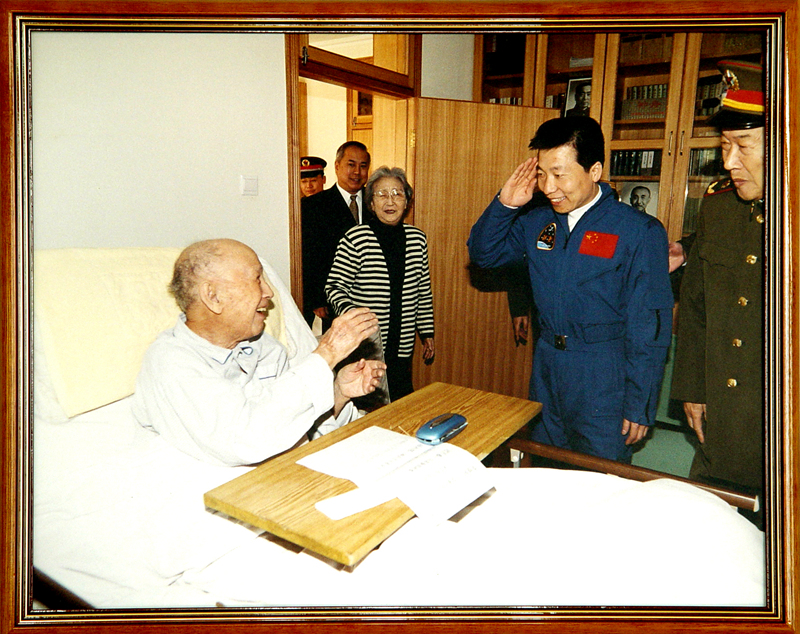

在半个小时的参观过程中,杨利伟仔细聆听讲解员的细致讲解,参观了馆内“人民科学家钱学森”事迹展览。当参观至钱老“筹划载人航天事业起步”这一部分时,杨利伟饶有兴致地驻足观看馆藏实物、仔细阅读展览文字介绍,并不时与钱永刚教授亲切交流。在看到自己当年完成神五首飞任务后赴钱老家中看望钱老的照片时,杨利伟少将回忆起钱老当年对载人航天事业的支持与关心和他对航天员们的鼓励与教诲,感慨万千。参观结束后,杨利伟少将欣然在留言簿上签名留言,并与工作人员合影留念。离开钱馆时,杨利伟少将一行受到了同样前来参观展览的港台同胞的热烈欢迎。

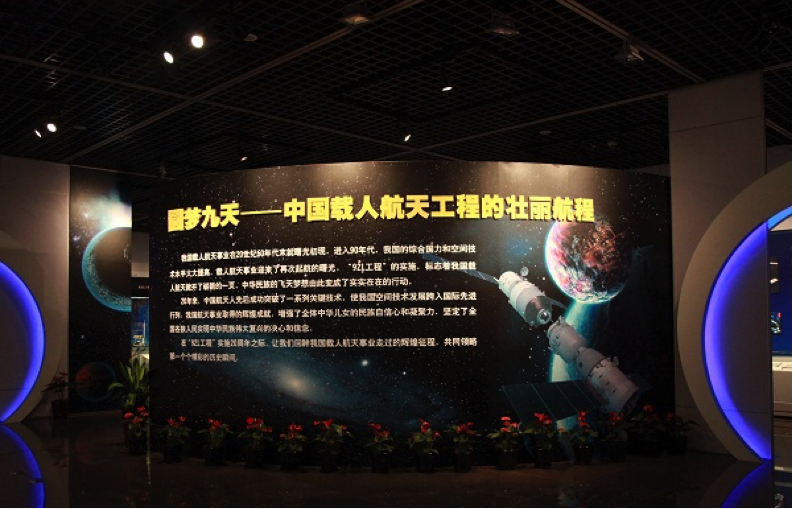

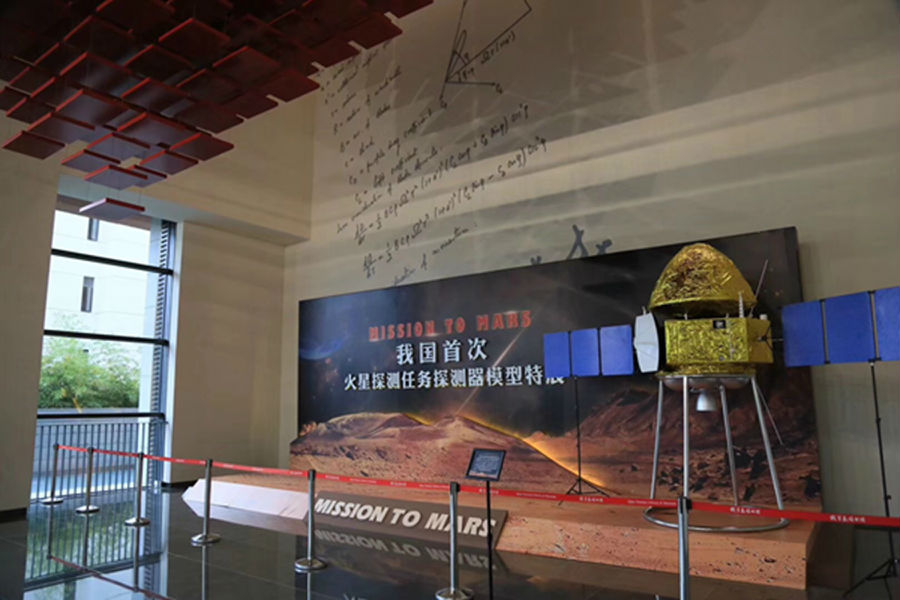

据悉,杨利伟少将此次受邀专程赴钱馆出席“圆梦九天——中国载人航天工程的壮丽航程”开幕式,并为此次展览揭幕。本次载人航天展览对公众免费开放,并将持续2个月至12月26日。

-

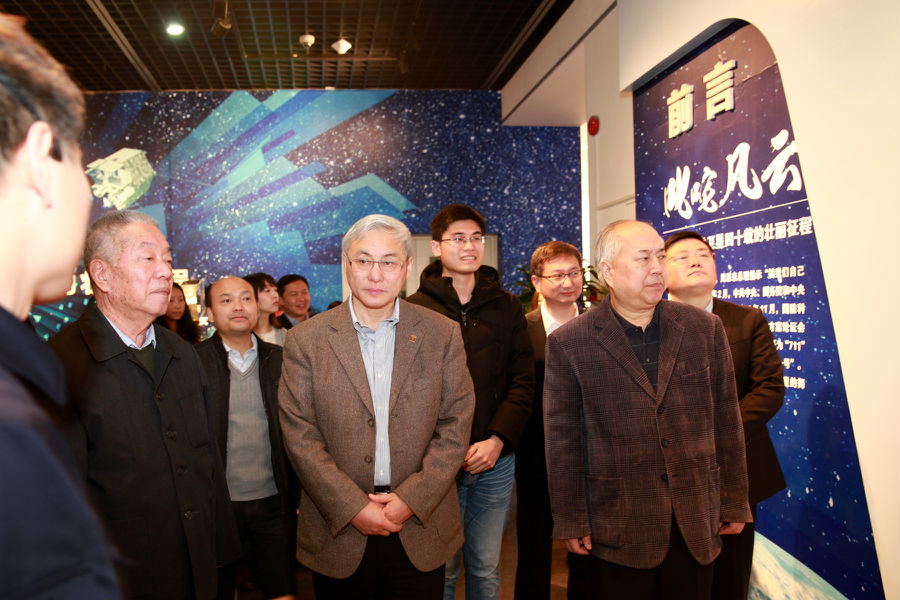

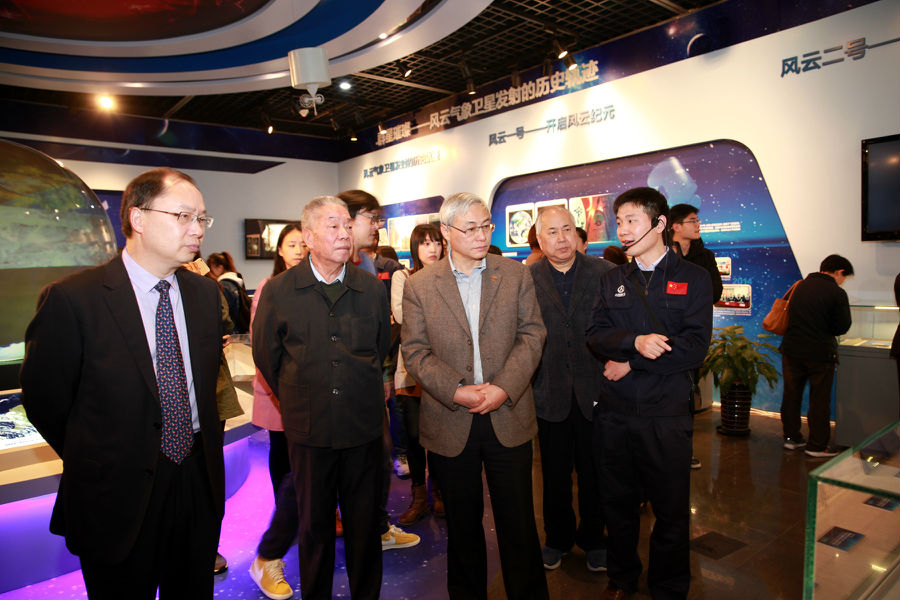

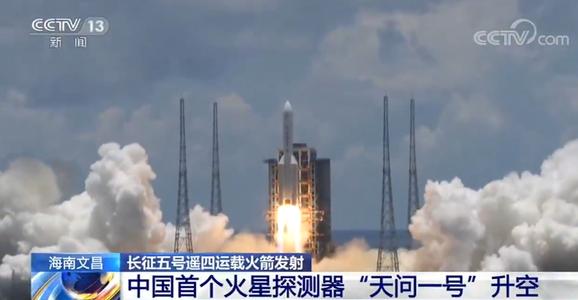

载人航天展览感受中国航天事业20年变迁

钱学森图书馆参观人数日均突破1500人次

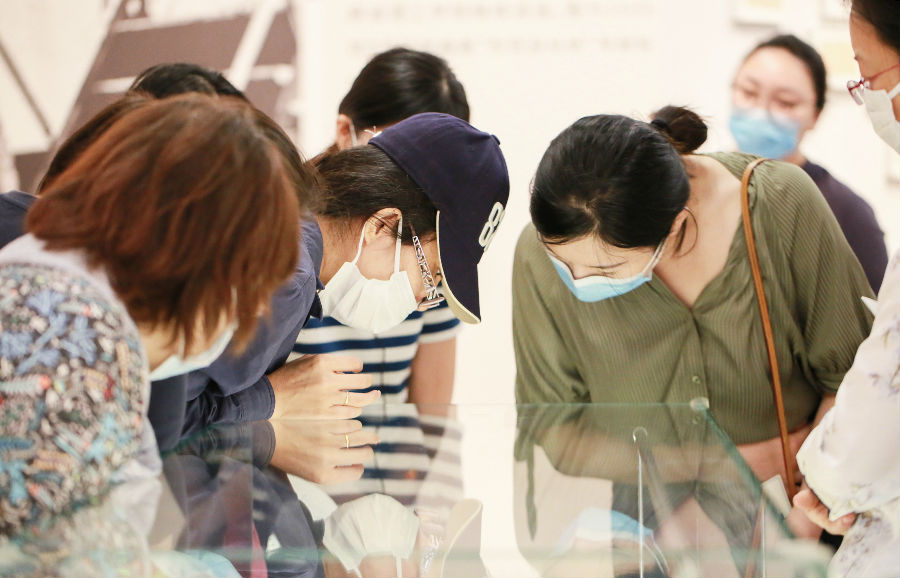

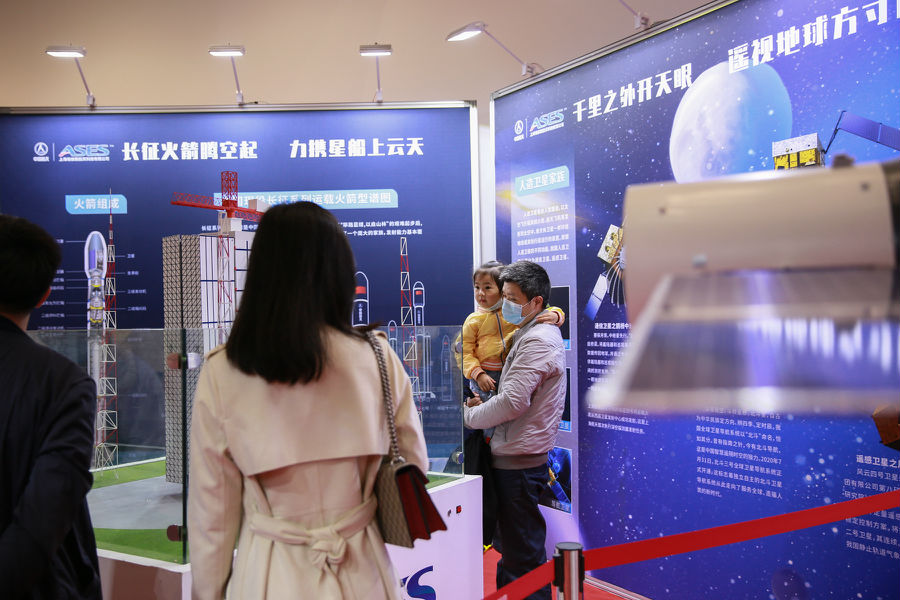

2012年10月27日,钱学森图书馆“圆梦九天——中国载人航天工程的壮丽航程”专题展览开幕,中国载人航天办公室副主任、航天英雄杨利伟少将出席展览开幕式并为展览揭幕。本次展览一经推出,受到广大观众的热烈欢迎,开展以来连续两日参观人数突破1500人次。观众徜徉在一件件珍贵的历史照片、档案和实物展品中,感受着中国载人航天工程20年来波澜壮阔的发展历程。

钱学森是中国航天事业的奠基人,他对中国载人航天事业做出了奠基性、开创性贡献。本次展览力图全景展示中国载人航天工程的发展历程,充分展现以钱学森为代表的历代航天人为祖国航天事业的发展倾注的满腔心血、建立的卓越功勋,以及他们的崇高精神风采。

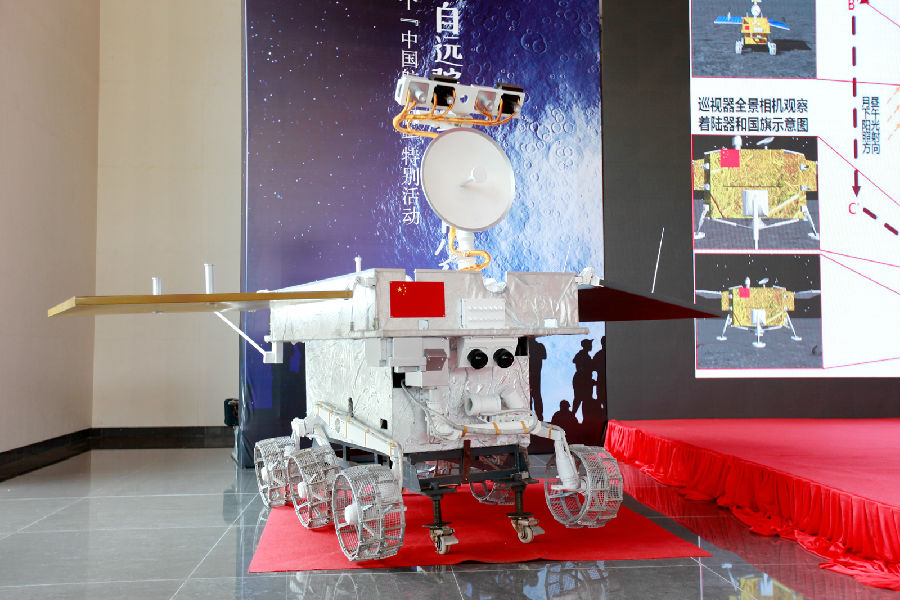

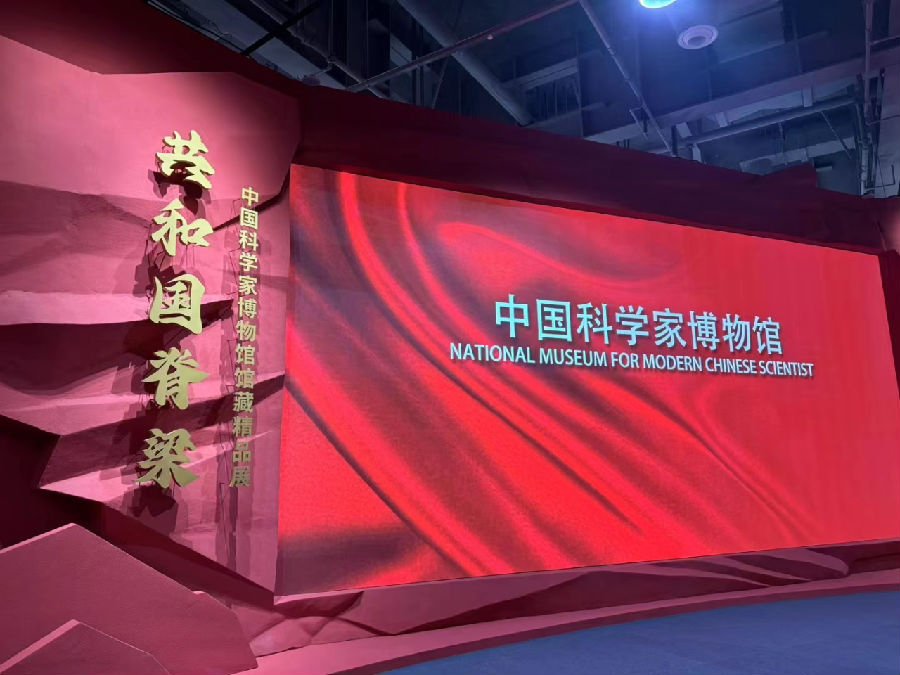

在展览现场,观众不仅能看到150余件珍贵实物、图片及文献资料,还可以近距离接触神舟四号飞船返回舱、曾搭载神舟八号飞船遨游太空17天后顺利返回的苏绣钱学森肖像《思源•致远》、长征二号F运载火箭模型、长征三号乙运载火箭模型等实物展品。

作为全国爱国主义教育示范基地,钱学森图书馆自2011年12月11日正式建成对外开放以来,观众参观踊跃,社会影响逐步凸现。截止至今年10月28日,已累计接待参观人数123,605人次。钱学森的事迹与精神吸引着社会各界越来越多的人纷至沓来,聆听大师故事、领略大师风范、感悟大师情怀。此外,馆方还推出了一系列举措以吸引更多观众走进钱馆,包括举办专题展览、专家讲座、微博互动、主动邀请、联合举办现场活动等方式,取得了较好效果。今后,钱馆将继续组织丰富多样的社会教育活动,开展合作共建,加大宣传力度,扩大社会知名度和影响力,进一步发挥钱馆的教育、科普及育人功能。

-

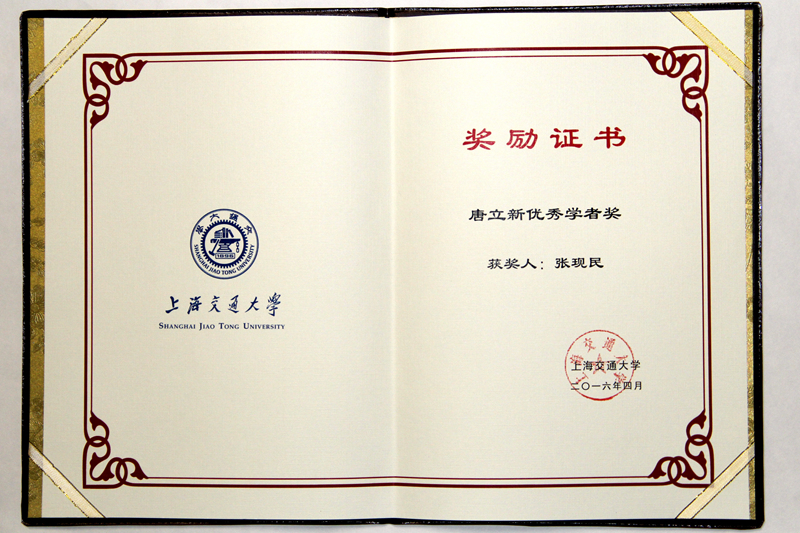

中共上海市科技教育党校干部培训基地揭牌仪式在钱学森图书馆举行

10月31日下午,中共上海市科技教育党校干部培训基地揭牌仪式在钱学森图书馆学术报告厅隆重举行。

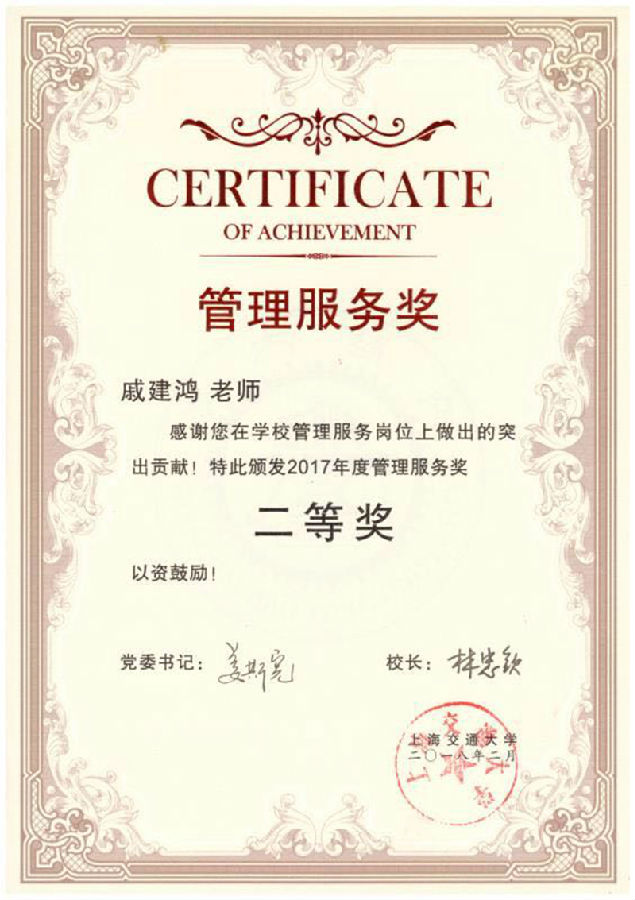

出席本次活动的领导有:中共上海市科技教育党校常务副校长杨元华、中共上海市科技教育党校副校长付玲琍、中共上海市科技教育党校教学处处长项建春、中共上海市科技教育党校办公室贾真、中共上海市科技教育党校教学处林宇宏、中共上海市科技教育党校教学处朱俊英。钱学森图书馆负责人张凯、钱学森图书馆综合事业部部长高延坤、钱学森图书馆陈列展览部副部长戚建鸿、钱学森图书馆征集保管部副部长张现民。出席此次仪式的还有中共上海市科技教育党校第19期中青班全体学员。

仪式由钱学森图书馆社教宣传部部长助理陈亮主持。上海交通大学钱学森图书馆负责人张凯致欢迎辞。中共上海市科技教育党校副校长付玲琍在仪式上简要介绍了科教党校干部培训开展情况。上海交通大学医学院审计处副处长章新作为学员代表发言。随后,杨元华与张凯共同为钱学森图书馆中共上海市科技教育党校干部培训基地揭牌。

仪式结束后,与会嘉宾共同参加了上海航天“921”团队先进事迹报告会暨中共上海市科技教育党校第19期中青班现场培训。作为921工程主要研究单位之一,上海航天领衔研制的对接机构在天宫一号先后和神舟八号、神舟九号的空间交会对接任务中表现完美。上海航天“921”团队 “十六年磨一剑“,成功突破了交会对接机构和低轨高压电源等关键技术,推动了我国航天事业的大步前进。此次特邀上海航天“921”团队先进事迹报告团为中青班学员作现场培训,正是为号召广大青年干部弘扬航天人的精神和作风、学习他们追求卓越、为国争光的责任意识和百折不挠、攻坚克难的进取精神。

培训结束后,与会嘉宾共同参观了钱学森图书馆及“圆梦九天——中国载人航天的壮丽航程”主题展览。参观结束后,中青班学员纷纷表示,此次现场培训和实地参观,不仅使他们不仅学习了航天人志存高远、精益求精、坚忍不拔、为国争光的航天精神,更深入了解了中国航天事业奠基人钱学森的杰出贡献、感人事迹和崇高品格,获益良多、受益匪浅,并将在今后的工作中继承特别能吃苦,特别能战斗,特别能攻关,特别能奉献的载人航天精神,大力发扬爱国、求真、创新、奉献的钱学森精神,不断提高自己的觉悟和素养,增强工作能力,加快推进上海的创新驱动和转型发展。

图文供稿:社教宣传部

-

“神九”航天员景海鹏、刘旺、刘洋参观钱学森图书馆

2012年11月1日下午,神舟九号载人飞船航天员景海鹏、刘旺、刘洋,在上海交通大学党委书记马德秀、副校长吴旦等陪同下,参观了钱学森图书馆。钱学森图书馆负责人张凯、周平南,钱馆全体工作人员、钱馆前期建设参与者与交大师生代表共同参与了接待。

下午4时许,身着军装的景海鹏、刘旺、刘洋缓步走入钱学森图书馆序厅,受到了全体在场人员的热烈欢迎。随后,三位航天英雄进入展厅,在讲解员的引领下,仔细参观了馆内常设展览“人民科学家钱学森事迹展览”。在改进型中近程导弹实体前,在中国航天技术的奠基之作、钱学森回国后第一份手稿《导弹概论》前,在中国首飞航天员杨利伟看望钱老的照片前,在中国航天员中心的全景照前,三位航天员不时停下脚步仔细观看,并认真听取讲解员的介绍。中国航天事业奠基人钱学森的科学成就、感人事迹与崇高品格,无不让航天员们对他的卓越成就、高尚道德和爱国情怀表示深深的敬意。

此时此刻,在钱学森图书馆内,中国新一代航天人与中国第一代航天人正进行着一场穿越时空的对话,见证着中国载人航天事业波澜壮阔的发展历程和所取得的辉煌成就。

参观结束后,马德秀书记代表全校师生向三位航天英雄赠送了纪念品:印有钱老手迹“向新一代航天人致敬”的肖像画及交通大学纪念品,三位航天员也向马德秀书记送上航天纪念品。随后,航天员们在留言簿上签名留念,并在陶泥板上按下了将永久留存钱学森图书馆的手印。

活动最后,航天员们来到钱学森图书馆地下圆厅,兴致勃勃地与在场工作人员及师生代表亲切交流,并与他们合影留念。

-

科技部国际合作司副司长陈霖豪参观钱馆

11月4日,科技部国际合作司副司长陈霖豪赴钱学森图书馆参观,钱学森图书馆负责人张凯参与了接待。

陈霖豪一行在讲解员的引导下仔细参观了钱学森图书馆的各个展厅。在第一展厅内,陈霖豪认真听取讲解员关于钱学森对中国航天事业所做的奠基性、开创性贡献的介绍,并不时就相关陈展内容询问细节,详细了解钱学森的科学成就、感人事迹和崇高精神。随后,陈霖豪参观了其余展厅,仔细观看了《工程控制论》1954年英文版、“两弹一星”功勋奖章、钱学森生前使用了40余年的公文包、钱学森写给陈叔通的求援信、改进型中近程导弹实体等珍贵展品,并对展厅设计、展品陈列的历史意义给予了很高的评价。

参观结束后,陈霖豪充分肯定了钱学森图书馆对钱学森壮丽人生、高尚情怀的全方位、多角度展示,并提出希望今后钱馆能够进一步发挥自身的育人功能,把钱学森的事迹与精神宣传得更远、更广、更好。

-

钱学森图书馆积极参加2012年交大教职工运动会

11月2日,上海交通大学2012年教职工运动会在光明体育场隆重开幕。作为钱馆开馆后参与的首次校运动会,在钱学森图书馆负责人张凯带领下,钱学森图书馆教职员工及物业工作人员共计20余人积极参加了本届运动会的入场式和广播操展示活动。

在钱馆日常对外开放的繁忙工作之余,在钱馆工会的统一组织协调下,钱馆员工克服了时间紧、任务重的种种困难,抓紧一切空余时间训练入场式方阵队形以及全新的第九套广播体操。开幕式当天,在入场式和广播操展示环节中,钱学森图书馆方阵以整齐规范的动作和高昂饱满的精神,充分展现了钱学森图书馆朝气蓬勃、勇于开拓、团结奋进、争创一流的精神风貌,并获得了校运动会入场式三等奖以及广播操展示鼓励奖的优良成绩。

此次参与校运动会,不仅使全馆员工达到了锻炼身体、强健体魄的目的,同时更将使钱馆全体员工今后工作中以更良好的身体素质和更饱满的工作热情迎接未来的挑战。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

中国商飞上海飞机制造有限公司赴钱馆参观

11月6日下午,中国商飞上海飞机制造有限公司党委书记肖云一行30余人赴钱学森图书馆参观。上海交通大学副校长吴旦、钱馆负责人张凯参与了接待。

吴旦校长向肖云书记赠送了纪念品,并对上飞公司来馆参观表示了热烈欢迎。在讲解员的引导下,上飞公司各位来宾仔细参观了各展厅的展览内容。展厅内陈列的大量珍贵展品得到了给各位来宾留下了深刻印象。整个参观过程中,来宾们一行不时驻足于展品前细细观看,并向讲解员咨询展品细节及其背后的故事。

参观结束后,上飞公司各位来宾都表示此次来钱馆参观收获良多,并对钱老深沉的爱国情怀和创新的科学思想,严谨的学术作风和朴素平实的处世态度表示了深深的敬意。据悉,中国商飞及其下属各单位已多次组织旗下员工赴钱馆参观,并将在今后继续安排员工参观钱馆,学习并发扬钱学森爱国、奉献、求真、创新的精神。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

钱学森图书馆召开学习传达十八大精神大会

11月22日下午,钱学森图书馆召开学习传达党的十八大精神大会,馆领导张凯主持会议并介绍了十八大会议的整体情况和党章修订情况,传达了党的十八大会议精神的主要内容,并就全馆认真学习宣传贯彻十八大精神提出要求。全馆工作人员共同参加了会议。

张凯从“道路、理论、制度”、“2020年的目标”、文化强国战略、教育面临的形势与任务、民生问题等若干方面对十八大报告进行了重点解读。结合我馆实际,张凯认为,学习宣传落实十八大精神,要在全馆各项工作中全面贯彻落实科学发展观,并将钱学森图书馆的发展目标与十八大全面对接,为中国文博事业的繁荣发展做出贡献,并最终实现文化强国的发展目标。

张凯强调,十八大报告内涵丰富、博大精深,全馆人员要认真学习、深刻体会,将学习十八大精神与做好本职工作结合起来,同推动钱馆的各项发展结合起来,真正做到学以致用,并在全面建设中国特色社会主义的事业中充分发挥作用。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

一堂纪念馆里的爱国主义教育课

——钱学森图书馆为世外中学举办爱国主义教育特别活动

11月23日,在钱学森图书馆内,正上演着一堂别开生面的爱国主义教育课。40余位上海市世界外国语中学的八年级学生走出教室,走进钱馆度过了充实而难忘的一天。一支由讲解员与专职研究人员组成的钱馆专业社教团队在这一天带领着世外中学的同学们,一同走近钱学森,聆听大师故事、领略大师风范,感悟大师情怀。

同学们认真参观展览

同学们认真参观展览 同学们认真参观展览

同学们认真参观展览当天清晨,同学们早早地来到钱学森图书馆,在讲解员的带领下兴致盎然地参观了钱馆的四个展厅:在第一展厅“中国航天事业的奠基人”中,同学们一边聆听讲解员的讲解,一边了解中国航天事业发展的壮丽历程和钱学森对中国航天事业所作出的巨大贡献;在第二展厅“科学技术前沿的开拓者”中,同学们在以“金石为开”为设计理念的展厅内领略钱学森卓越的科学成就与博大精深的学术思想;在第三展厅“人民科学家风范”中,同学们从一件件珍贵展品和历史资料上,感悟着钱学森这位人民科学家的爱国情怀、科学品质和精神境界;在第四展厅“战略科学家的成功之道”中,同学们随着一幅幅钱老各个时期的珍贵照片,探寻着钱老的成长历程与他的成才因素。参观过程中,同学们围着讲解员,全神贯注、仔细聆听,更在参观结束后的自由参观环节,向钱馆的专职研究老师提出了形形色色的关于钱老的问题,而专职研究老师也用专业精准而又浅显生动的回答解决了同学们的种种问题与疑惑。

讲解员在展厅中为同学们做讲解

讲解员在展厅中为同学们做讲解

钱馆专职研究人员为同学们答疑解惑

钱馆专职研究人员为同学们答疑解惑

当天下午,钱学森图书馆专门为世外中学的同学们安排了《人民科学家钱学森》专场放映会,同学们认真观影并在电影结束后进行了热烈的小组讨论,梳理并交流了一整天参观钱馆的感悟与心得。随后,在钱馆B1学术交流厅,馆领导张凯为同学们举行了题为“一位杰出的战略科学家和他的纪念馆”的讲座,详细地为同学们介绍了钱学森的生平事迹与突出贡献、钱学森图书馆的建设由来以及宣传、学习和传承钱学森精神的重大意义。讲座结束后,张凯还就同学们所提出的一些问题,与同学们进行了深入的交流。世外中学的胡老师表示,钱学森图书馆设计新颖、内容丰富,讲解员与专职研究人员的讲解与释疑深入浅出,让同学们在参观展馆的同时,深刻感受了一位人民科学的爱国情怀与崇高风范,更学到许多课本上学不到的知识。感谢钱学森图书馆为同学们上了一堂别开生面的爱国主义教育课。

同学们观看《人民科学家钱学森》

同学们开展小组讨论

馆领导张凯为同学们作讲座

馆领导张凯为同学们作讲座

钱学森图书馆正加快脚步建设成为钱学森各个时期文献实物最完整、最系统、最全面的收藏保管中心,钱学森科学成就、治学精神、高尚品德、传奇人生的宣传展示中心以及钱学森科学思想与科学精神的研究交流中心。作为全国爱国主义教育示范基地和全国科普教育基地,钱馆始终着力于青少年爱国主义教育工作与科普工作,积极发挥教育基地育人功能,探索爱国主义教育与科普教育新路,未来钱馆将进一步开展与探索更多类似的青少年爱国主义教育课程与科普教育课程。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

上海市爱国主义教育基地评估组赴我馆进行中期工作评估

12月3日下午,上海市爱国主义教育基地评估组来到钱学森图书馆进行市级爱国主义教育基地中期评估。钱学森图书馆领导张凯、各部正副部长及部长助理出席了评估会议。

馆领导张凯首先向评估小组总结汇报了钱学森图书馆爱国主义教育工作的开展情况。评估组专家在听取汇报、查看基地工作相关台账后,对我馆在网上爱国主义教育基地建设、主题社教活动开展情况等方面予以了充分肯定。评估组专家指出,钱学森图书馆作为国内首家国家级科学家纪念馆,起点高、后劲足,能够精准把握自身爱国主义教育基地的定位,积极开展内容丰富、形式各样的主题社教活动,充分发挥了爱国主义教育基地的育人功能,希望钱馆今后能充分发挥自身优势,“走出去”办展办活动,进一步增强爱国主义教育基地的辐射力和影响面。

据悉,此次中期评估覆盖全市86家市级爱国主义教育基地,重点为包括我馆在内的今年新增的23家教育基地及纳入宣传展示、开放服务整改督查范围的相关教育基地。评估内容主要围绕爱国主义教育基地陈列展示、宣传教育、服务质量、队伍建设、管理规范、社会效果等内容,评选出10家优秀教育基地及20个特色宣教项目。此次评估结果将作为下一年度上海市爱国主义教育基地先进单位依据之一。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

浙江省人社厅袁中伟副厅长一行参观钱馆

12月7日上午,浙江省人力资源和社会保障厅党组副书记、副厅长袁中伟,浙江省人才市场管理办公室主任俞翟等一行赴钱学森图书馆参观展览。钱学森图书馆领导张凯、综合事业部部长高延坤参与接待。

在钱馆序厅前,馆领导张凯向袁中伟赠送了纪念品,并对他们的到来表示了热烈欢迎。随后,袁中伟一行仔细参观了钱馆四个展厅的基本陈展。来宾们认真倾听讲解员讲解,对钱学森为中国航天事业做出的卓越贡献、对他冲破重重阻碍毅然回到祖国的爱国情怀,以及严谨求实、一丝不苟的科学精神印象深刻。

参观结束后,袁中伟一行对钱馆整体大气新颖的陈展设计以及对钱学森生平事迹和崇高精神的全面展现给予了充分的肯定,并高度评价了钱学森图书馆在开展爱国主义教育和励志教育,培养高素质人才方面发挥的积极作用。

供稿:茅艳雯

摄影:陈 亮

-

学校举行钱学森图书馆领导班子宣布大会

12月9日,上海交通大学钱学森图书馆领导班子宣布大会在钱学森图书馆会议室举行。校党委组织部部长胡近主持大会并宣读学校任命决定。经学校研究决定,任命钱永刚为钱学森图书馆馆长,郑成良为钱学森图书馆执行馆长,张凯为钱学森图书馆党总支书记兼副馆长,同时撤销上海交通大学钱学森图书馆建设指挥部,原指挥部人员职务自然免去。校党委书记马德秀出席大会并做重要讲话。副校长吴旦和钱学森图书馆全体工作人员参加了大会。

钱永刚、郑成良和张凯在学校宣布任命文件之后发言。钱永刚教授表示自钱学森图书馆酝酿之初,自己就作为钱学森家属代表亲历钱馆建设整个过程,历经建设、开馆、运行至今一周年,看到钱馆取得的种种成绩,深感自豪,同时更感到自己今后责任重大。今后将在学校领导和钱馆工作人员的支持下,进一步推动钱学森图书馆更好地发展。郑成良教授表示,钱学森是一个伟大的科学家,为中国导弹、火箭、航天事业做出了突出的贡献。钱馆开馆运行一年来,取得了令人骄傲的成绩。自己能够来到钱馆工作感到非常荣幸,希望今后与钱馆各位同事互相支持,共同努力,把钱馆办成无愧于中央、无愧于钱老的“三个中心”。张凯在发言中表示,自己今后将继续努力,开拓思路、稳抓实干,不辜负学校和同志们的信任,和钱馆全体员工一起在馆长与执行馆长的领导下,把钱馆的工作推上新的台阶。

副校长、原钱学森图书馆建设指挥部总指挥吴旦在会上讲话。吴旦副校长表示,钱馆自筹建、开馆、运行至今,在团队凝聚力、专业能力和办馆条件等各方面都有了令人欣喜的提升。感谢学校领导、钱学森图书馆全体工作人员在他任职期间对他工作的支持与帮助,并表示今后也将一如既往地支持和配合钱学森图书馆各项工作的开展。

最后,马德秀书记发表了重要讲话。她首先代表学校对钱学森图书馆建设指挥部全体成员表示衷心的感谢,大家在时间紧、任务重、要求高的情况下,团结一心,克服重重困难,确保钱馆的如期建成开馆。自去年12月11日开馆以来,在各级领导的关心支持和学校的领导下,钱馆全体员工以改革创新的发展思路,积极进取的精神状态,勤奋扎实的工作作风,形成了开放运行的良好局面,在社会上初步形成了良好的声誉。

马德秀书记希望钱馆今后在教育部和学校的领导下,在新任领导班子的带领下,进一步开拓思路、勤奋工作,一是要进一步加强领导班子的自身建设;二是做好钱学森生平事迹、科学精神和思想的研究工作;三是通过多种手段走出去,在国内外广泛开展钱学森事迹与精神宣传;四是围绕学校中心工作,为交大创建世界一流大学做出应有的贡献;五是进一步完善管理运营机制,建立持续发展能力。最后她衷心祝愿钱馆能够在新任领导班子和全体员工的共同努力下,取得更好的发展。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

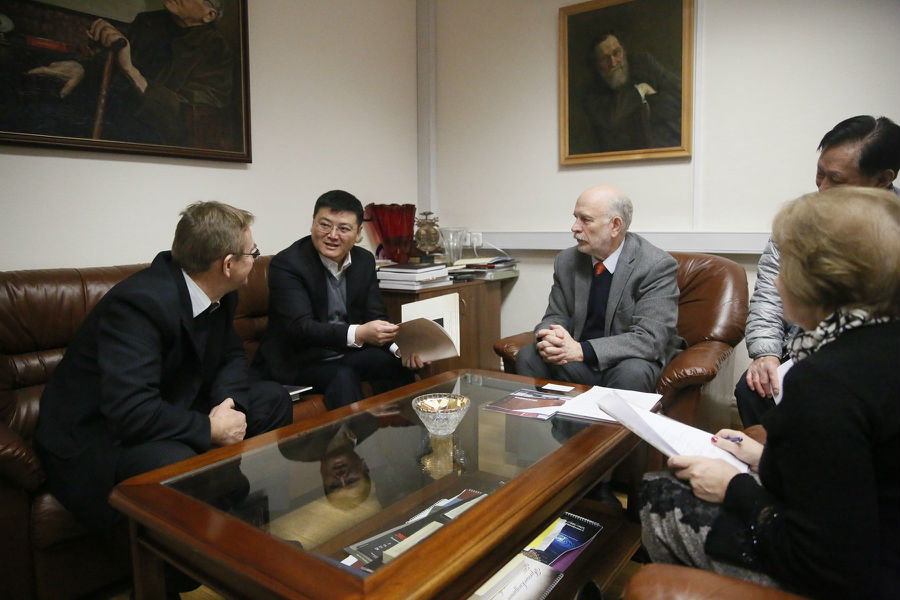

纪念钱学森诞辰101周年 多家单位共商“钱学森纪念地”建设

2012年12月11日,是中国航天事业奠基人、“两弹一星”元勋钱学森的101周年诞辰,同时也是上海交通大学钱学森图书馆建成开馆一周年之日。为了深切缅怀钱学森的卓越功勋,传承与弘扬钱学森爱国、奉献、创新的崇高精神,“纪念钱学森诞辰101周年暨全国‘钱学森纪念地’研究宣传工作研讨会”于当天在钱学森图书馆隆重举行。中国科协原副主席、甘肃省原副省长刘恕,总装备部政治部宣传部副部长刘程,总装备部钱学森办公室涂元季将军,中国运载火箭技术研究院党委副书记罗晓阳,上海市教卫工作党委副秘书长曹荣瑞,上海市委宣传部宣传处处长尼冰、上海市文物局博物馆管理处等有关单位领导;上海交通大学副校长吴旦,钱学森之子、钱学森图书馆馆长钱永刚,执行馆长郑成良,校党委宣传部、档案馆、出版社等有关部门领导,以及全国建有钱学森纪念设施的相关单位代表共40余人汇聚一堂,共同缅怀钱学森的卓越功勋,共商“钱学森纪念地”建设。

当天清晨,在钱学森图书馆序厅隆重举行了向钱学森铜像敬献花篮仪式,以此纪念人民科学家钱学森诞辰101周年,深切缅怀他为中国航天事业所做出的卓越贡献。研讨会全体与会代表和钱学森图书馆全体工作人员出席仪式。仪式结束后,与会代表共同参观了钱学森图书馆。

研讨会于上午10点正式开幕,开幕式由钱学森图书馆执行馆长郑成良主持。副校长吴旦在开幕式上致欢迎辞,他表示:值此钱学森同志诞辰101周年与钱学森图书馆建成开馆一周年之际,全国各地钱学森纪念机构相聚于钱馆,共商钱学森纪念地研究宣传工作的开展,意义重大。希望通过此次研讨会,能够和各方建立起更加牢固的合作共建和交流机制,实现优势互补,合作共赢,共同把钱学森的科学成就和崇高精神研究好、宣传好,共同推动钱学森纪念研究宣传工作的深入发展,为加快推进中国特色社会主义建设的伟大事业做出应有贡献。

随后北京师范大学附中、中国运载火箭技术研究院、中科院力学所、武汉生物工程学院等钱学森生前学习、工作、关心过的各个单位代表先后发言。钱学森之子、钱学森图书馆馆长钱永刚教授,市委宣传部宣传处尼冰处长以及市教卫党委副秘书长曹荣瑞分别在会上发表讲话。开幕式最后,郑成良宣读了教育部思想政治工作司关于纪念钱学森诞辰101周年暨全国钱学森纪念地研究宣传工作研讨会的批示,批示指出:钱学森图书馆开馆一年来取得了良好的社会效益和教育效果,希望钱馆以此次研讨会为契机,认真总结开馆一年来的工作,按照党的十八大提出的建设文化强国、加强社会主义核心价值体系建设的总体部署,围绕立德树人的根本任务,共同推动钱学森科学精神和先进事迹的研究宣传工作更上一个台阶,为建设中国特色社会主义事业做出应有贡献。

研讨会上,各与会代表紧密围绕学习、宣传、纪念钱学森事迹与精神这一主题,交流经验、商讨合作。钱老曾担任首任院长的中国运载火箭技术研究院的罗晓阳副书记介绍了研究院在过去三年中多开展的一系列钱学森纪念活动以及青少年航天人才培养工作。钱老中学时期的母校北京师范大学附中的梁原草副校长在会上介绍了附中钱学森纪念馆的建设情况。钱老生前给予关心和亲切指导的武汉生物工程学院的党委宣传部张重阳副部长以“打造‘两个载体’ 弘扬钱学森精神文化”为题,分享了武汉生物工程学院通过大力打造物质载体与活动载体,建设钱学森精神学习教育平台,提升钱学森精神学习教育实效的经验。此外,钱老回国后担任过首个职务的中科院力学所,以及全国钱学森书籍出版基地的上海交大出版社也作了交流发言。

据悉,此次共有包括中国运载火箭技术研究院、中科院力学所、北京师范大学附中、北京海淀实验中学、北京市第十二中学、甘肃河西学院、保定军校纪念馆、浙江省杭州市钱学森故居、浙江瑞安安阳实验中学、浙江省海宁市博物馆、武汉生物工程学院、鄂尔多斯恩格贝生态示范区管委会、内蒙古自治区恩格贝沙漠科学馆等在内的全国近20家相关单位齐聚钱学森图书馆参与研讨。当天下午,中国卫星海上测控部向钱学森图书馆捐赠测量船模型仪式同时在钱学森图书馆会议室隆重举行。

当天下午,中国卫星海上测控部向钱学森图书馆捐赠测量船模型仪式同时在钱学森图书馆会议室隆重举行。总装政治部宣传部、中国卫星海上测控部、上海交通大学相关领导及钱学森家属和身边工作人员代表等出席了捐赠仪式。据了解,此次中国卫星海上测控部向钱馆捐赠的测量船模型为按照1:100比例制作的“远望二号”航天测量船模型。远望二号于1977年下水,船长192米,宽22.6米,高38.5米,满载排水量2.1万吨,最大行速20节,自持力100天。先后27次圆满完成了亚洲一号、东方红三号、风云二号、烽火一号等卫星和神舟号试验飞船的重大海上测控任务。创下了中国航天远洋测控史上“六个之最”和“四个首次”的纪录。

中国卫星海上测控部于20世纪60年代末期筹建,在其建设发展过程中始终受到钱老的指导与关怀,基地所属远洋测量船队先后圆满完成了火箭卫星、神舟飞船、嫦娥工程等多项海上测控任务,形成了“奉献、拼搏、团结、严谨、开拓”的远望精神。在钱学森诞辰101周年和钱馆开馆一周年之际,中国卫星海上测控部向钱馆捐赠测量船模型,不仅进一步丰富了钱学森图书馆的馆藏资源,同时更是对人民科学家钱学森的深切纪念与缅怀。

会议期间,校党委书记马德秀亲切会见了研讨会与会代表。马德秀代表学校对全体与会代表的到来表示欢迎,并表示钱学森的爱国情怀、科学精神与崇高风范是钱老留给后人的宝贵精神财富,此次研讨会汇集全国各家建有钱学森纪念设施的相关单位,共同探讨对钱学森事迹精神的研究宣传工作,意义重大。她表示,希望通过此次研讨会的探讨与交流,不断开拓钱学森事迹与精神的研究宣传工作新思路,在今后进一步充分发挥钱学森纪念地的育人功能,为社会主义核心价值体系建设与建设中国特色社会主义事业做出贡献。

-

钱馆获评“全国科普教育基地”

为充分发挥区域内科普资源优势,增进科普教育基地间的相互交流,2012年徐汇科普教育基地工作会议于12月18日在钱学森图书馆举行。徐汇区科委副主任、科协副主席叶惠良,徐汇区科协科普部部长王菂出席会议,包括钱学森图书馆、徐光启纪念馆两所新命名科普教育基地在内的徐汇区各科普教育基地负责人共同出席本次会议,钱学森图书馆总支书记兼副馆长张凯出席会议并做发言。

本次会议由科协副主席叶惠良主持。钱学森图书馆总支书记兼副馆长张凯作会议发言,向各与会代表介绍了钱学森图书馆概况及科普教育活动开展情况。随后,叶惠良副主席向钱学森图书馆及徐光启纪念馆与会代表颁发了“2012-2016年全国科普教育基地”铜牌及荣誉证书。徐汇科协科普部部长王菂在会议上通报了2012年徐汇区科普工作总结和2013年区科普工作设想。各基地代表简要介绍了2012年工作情况及2013年工作计划。与会人员还就如何在今后徐汇区科普工作中发挥积极作用等问题进行了深入讨论。会后,各基地负责人、联络员共同参观了钱学森图书馆。

自开馆以来,钱学森图书馆始终坚持以“开展思想教育、普及科学知识、培育优秀人才”为指导思想,积极开展科普教育工作:积极对接有关领导部门,将钱馆工作纳入科普教育主流;在人才、资金、场地等各方面保证科普教育活动的开展;积极开展合作共建,充分发挥各类科普协会资源优势,共同举办各类活动;针对重点时间节点和阶段,策划推出相关科普活动,取得了良好的社会效应。未来,钱馆将进一步努力拓展教育功能,着力挖掘知识内涵,为大力推动科普教育开展发挥更大作用。

图文供稿:茅艳雯

-

我馆积极参与“2012上海教育系统博物馆联展”

12月16日,“2012上海教育系统博物馆联展”在上海科技馆隆重开幕。此次联展由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会主办,上海科技馆、上海市青少年学生校外活动联席会议办公室、上海高校民族文化博物馆联盟承办。作为上海交通大学高校博物馆之一,钱学森图书馆精心组织了部分重点展品,积极参与了此次联展。

根据联展日程安排,12月18、19日为上海交通大学“主题日”。12月18日下午,钱学森图书馆陈列展览部部长史贵全博士在科技馆报告厅举行了题为“人民科学家钱学森的崇高风范”的专题讲座,为来自蓬莱二小的一年级学生们讲述人民科学家钱学森爷爷的感人故事。史贵全博士在讲座中将钱学森少时追求科学、严谨求实的小故事以及他长大后为祖国所作出的巨大贡献向小朋友们逐一道来。过程中,史贵全博士不时通过提问方式与台下的小听众们亲切互动,小朋友们纷纷踊跃举手,现场气氛热烈。讲座最后,史贵全博士寄语小朋友们,希望他们能够像钱学森爷爷一样,从小树立远大志向、努力学习,长大后为祖国建设作出贡献。

据悉,除在交大“主题日”举行专题讲座外,我馆还抽调了精英讲解员赴科技馆做现场讲解。联展将于2012年12月30日结束。

供稿:茅艳雯

摄影:陈 亮

-

钱馆举行2012年度志愿者工作总结表彰大会

12月28日,钱学森图书馆举行2012年度志愿者工作总结表彰大会,总结2012年度钱馆志愿者的总体工作情况,并对“优秀组织奖”和“优秀个人奖”获得者进行表彰。

钱学森图书馆2012年度志愿者工作总结表彰大会召开

钱学森图书馆2012年度志愿者工作总结表彰大会召开出席本次大会的领导及嘉宾有:上海市文明办志愿者工作处处长闫加伟、上海市学生德育发展中心主任王磊、上海市教委基教处副处长周增为、上海市青年志愿者行动指导中心副主任许贝宁、上海交通大学党委宣传部副部长谈毅、上海交通大学团委副书记龚强、上海市西南高级中学校长董国莉、上海理工大学医疗器械与食品学院团委书记章少哨、徐汇区街道社区学校侯凤宝;钱学森图书馆党总支书记兼副馆长张凯、钱馆建设指挥部副总指挥周平南、综合事业部部长高延坤、征集保管部部长魏红、社教宣传部部长王喜芳。共有近70名钱学森图书馆志愿者代表参加了大会。大会由钱馆社教宣传部部长助理陈亮主持。

钱馆党总支书记兼副馆长张凯介绍钱馆建设历程并致辞

钱馆党总支书记兼副馆长张凯介绍钱馆建设历程并致辞本次大会旨在回顾钱馆开馆首年志愿者工作历程,面向全馆志愿者各支团队交流经验、共谋发展。会上,张凯书记首先代表钱馆向与会的各位领导与志愿者代表简要介绍了钱学森图书馆建设历程并致欢迎辞。钱馆社教宣传部王喜芳部长在大会上对2012年度钱馆志愿者工作进行了总结。钱馆志愿者服务团队自成立起,始终秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,尽己所能、无私奉献,积极协助钱馆各项工作的开展,并初步形成了一套有效的管理机制。2012年全年累计共有2093人次在馆内为观众提供服务。2012年,钱馆全年共接待观众参观27万人次,其中志愿者全年共为2万余名观众提供讲解服务,为3万余名观众提供主题活动、名人讲座、航天观影会等活动的现场服务。目前,参与钱馆志愿者服务的各支志愿者团队主要有:上海交通大学钱学森事迹学生宣讲团、上海市老科协科普志愿者总队钱学森图书馆志愿者分队、上海市西南高级中学钱学森图书馆志愿者团队、上海理工大学医疗器械与食品学院志愿者团队以及钱学森图书馆社区志愿者团队。

钱馆2012年志愿者工作总结

钱馆2012年志愿者工作总结本次大会共评选出2012年度优秀组织奖5名、优秀个人奖23名。上海交通大学团委副书记龚强在大会上发表讲话,来自老科协志愿者服务队、上海市西南高级中学、上海理工大学及社区志愿者服务队的4名志愿者代表进行了现场交流发言。

上海交通大学团委副书记龚强发表讲话

上海交通大学团委副书记龚强发表讲话 钱学森图书馆2012年度志愿者优秀组织奖获奖代表

钱学森图书馆2012年度志愿者优秀组织奖获奖代表 钱学森图书馆2012年度志愿者优秀个人奖获奖代表

钱学森图书馆2012年度志愿者优秀个人奖获奖代表大会最后,上海市青年志愿者行动指导中心许贝宁副主任发表了热情洋溢的发言。他表示,钱学森图书馆为志愿者提供了难能可贵的活动平台,钱馆的每一个志愿者都肩负着传播钱学森精神的特殊使命。希望所有的志愿者在今后继续努力,把钱老的精神传递给更多的社会公众,并表示希望在今后的工作中能够与钱馆进一步加强合作与互动交流。市文明办志愿者工作处处长闫加伟在大会总结发言中代表市文明办与上海市志愿者协会向所有钱馆志愿者一年来的辛勤付出表示衷心的感谢。他表示,钱馆一年以来的志愿者工作卓有成效、十分出色,希望今后钱馆能够继续创新志愿者服务基地工作、培育钱馆志愿者文化、打造钱学森图书馆志愿者精神家园。今后市文明办和上海市志愿者协会将继续大力支持钱馆志愿者服务工作,希望钱学森图书馆能够在今后为上海的志愿者服务工作创造更多经验和宝贵财富。

上海市青年志愿者行动指导中心许贝宁副主任发表讲话

上海市青年志愿者行动指导中心许贝宁副主任发表讲话 市文明办志愿者工作处处长闫加伟总结发言

市文明办志愿者工作处处长闫加伟总结发言会后,钱学森图书馆为志愿者们安排了互动环节与联欢晚宴,志愿者们表演了歌舞、戏曲及诗朗诵等文艺节目,充分展现了钱馆志愿者多才多艺的一面。

志愿者文艺表演

志愿者文艺表演 志愿者文艺表演

志愿者文艺表演供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

钱永刚率队拜访市委宣传部、市教委、市科协相关部门领导

1月8日至11日间,钱学森图书馆馆长钱永刚、党总支书记兼副馆长张凯带队先后拜访了中共上海市委宣传部、上海市教委、上海市科协等相关部门及有关领导,受到上述单位部门领导的亲切接见。

钱永刚馆长一行于1月8日、9日及11日,先后拜访了上海市科协、中共上海市委宣传部以及上海市教委等相关部门,并受到了市委宣传部副部长燕爽、市教委副主任高德毅、市科协副主席陆檩、市委宣传部宣传处处长尼冰、市教委宣传处处长赵扬、市教委基教处处长周增为、市教委德育处副处长周烨等有关领导的热情会见。

在拜访中,钱永刚馆长一行分别向上述单位各有关领导汇报了钱馆开馆首年所取得的各项成绩,并向各相关部门对钱馆开馆首年各项工作的大力支持和积极关心表示衷心感谢,并就钱馆未来进一步大力开展爱国主义教育、推进科普教育等各方面工作提请各有关部门继续予以大力支持。

各有关部门领导对钱馆开馆第一年以来在各个方面所取得的显著成绩予以了充分肯定和热情鼓励,表示今后将一如既往大力支持钱学森图书馆各项工作的开展。同时各有关部门领导也向钱馆提供了一系列宝贵建议,并对钱馆未来的发展寄予厚望,希望钱学森图书馆今后能够继续为爱国主义教育事业与科普教育事业做出贡献。

供稿:茅艳雯

摄影:高延坤

-

我馆荣获2012年上海市教育系统博物馆联展优秀组织奖

2013年1月17日,“2012年上海高校民族文化博物馆总结研讨会”召开,我馆在会上荣获2012年上海市教育系统博物馆联展“优秀组织奖”。

市教卫党委宣传处处长赵扬,市教卫党委宣传处处长助理冯艾出席此次研讨会,上海高校民族文化博物馆联盟单位文明办主任和博物馆负责人约30人参加了研讨。研讨会上总结2012上海高校民族文化博物馆的工作,探讨2013上海高校民族文化博物馆联盟的工作设想,并对2012年12月由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会主办的“2012年上海教育系统博物馆联展”作认真总结。此次“2012年上海教育系统博物馆联展”共有全市12家高校民族文化博物馆和11家校外教育示范性场所共同在上海科技馆联合出展,并配合讲座、演出、互动等多种形式,展览期间共接待社会观众50000多人次,很好地凸显了传承民族文化、建设文化强国的主题,产生了广泛而良好的社会影响。

我馆作为上海交通大学高校博物馆之一,精心组织、积极参展,在此次研讨会上与其余11家高校博物馆共同获颁 “优秀组织奖”。

供稿:茅艳雯

-

张江集团党委副书记带队参观钱馆

3月8日下午,上海张江(集团)有限公司党委副书记、副总经理彭立一行赴钱学森图书馆参观展览。上海交通大学副校长吴旦、钱学森图书馆党总支书记兼副馆长张凯参与接待并陪同参观。

在第二展厅“科学技术前沿的开拓者”,彭立书记认真听取了讲解员关于钱老一生科学成就以及他的系统科学思想的解说,并不时驻足、仔细观看展览内容。进入第四展厅时,当彭书记看到有关钱老艺术修养开拓创新思维的内容,深有感触。彭书记表示,钱老不仅追求科学与艺术的结合,更拥有广阔的知识面,一生参阅过三万多本书籍,令人无限钦佩、深受震撼。参观结束后,彭立书记对于钱馆独到的陈展设计、丰富的展览内容给予了高度的赞扬,并表示:今后将组织集团旗下员工参观钱馆,学习发扬爱国、奉献、求真、创新的钱学森精神。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

湖南省委宣传部及毛泽东纪念馆赴我馆参观考察

3月8日下午,湖南省委宣传部副部长张志初率宣传部学习考察组一行赴我馆参观考察。上海市委宣传部宣传处处长尼冰等有关领导同志陪同。上海交通大学副校长吴旦、钱学森图书馆党总支书记兼副馆长张凯参与接待并全程陪同参观。

据悉,为纪念毛泽东同志诞辰120周年,湖南省拟对韶山毛泽东同志纪念馆进行改造建设,并组织湖南省委宣传部学习考察组赴上海学习考察。考察组一行首先进入钱馆序厅,在钱老铜铸雕像前庄严鞠躬。随后,在讲解员的解说引导下,考察组先后参观了馆内常设展览“人民科学家钱学森”的全部四个展厅。参观过程中,考察组还就纪念馆职能发挥、活动形式探索等方面与馆方领导进行了深入的交流和探讨。参观结束后,双方领导互赠了纪念品。考察组对我馆的陈展设计、展览内容以及社教活动开展情况给予了充分肯定,并表示此次考察通过实地参观与现场交流收获良多,今后将把上海各馆的典型经验与成功做法带回去,紧密结合当地实际,积极探索人物纪念馆的创新与发展。

此次湖南省委宣传部学习考察组成员有:湖南省委宣传部副部长张志初、湖南省韶山管理局副巡视员田余粮、湖南省委宣传部宣教处处长龚定名、湖南省韶山管理局宣传处处长刘建国、湖南省韶山管理局宣传处副处长谭意、韶山毛泽东同志纪念馆馆长谭逻松、韶山毛泽东同志纪念馆编研部部长刘伟、北京清尚公司副总经理周海成。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

让更多的年轻人铭记时代的精英们

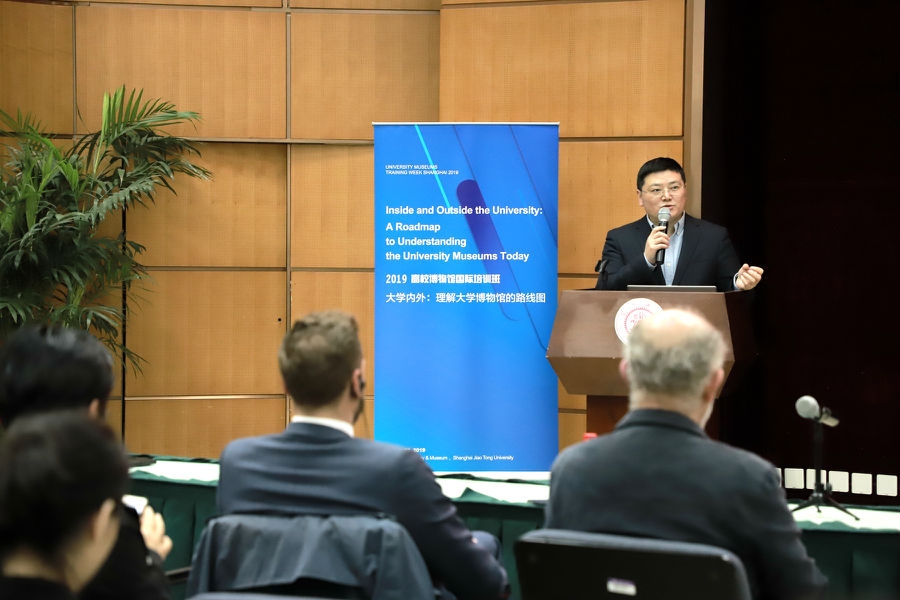

---“新时期人物纪念馆基本陈列内容设计研讨会”媒体新闻通稿

为深入学习贯彻党的十八大精神和全国宣传工作和文物工作会议精神,充分反映新时期人物纪念馆基本陈列内容设计的探索与实践,以增加人物纪念馆的文化品位、思想内涵和教育价值,创造导向正确、语境丰富、主题突出、观点鲜明的陈列展览,充分发挥人物纪念馆在弘扬社会主义核心价值观,传承中华民族优秀传统文化,丰富人民精神文化生活中的重要作用,2013年3月28日,钱学森图书馆召开了“新时期人物纪念馆基本陈列内容设计研讨会”,这也是国内首次就人物纪念馆基本陈列的内容设计举行专题研讨会。

人物纪念馆是我国博物馆的一个重要分支,占到中国博物馆总量的近1/6。人物纪念馆通过对杰出人物的纪念和展示,保存和传承公众记忆,维护和塑造社会核心价值体系,促进名人效应的持续发挥。人物纪念馆陈列内容设计是人物纪念馆工作中的一个关键环节,是确保陈列形式设计、深化设计和工程施工顺利推进的前提条件和基本保障,也是一项集学术研究、知识传播、创意构思于一体的系统工程。探讨和研究人物纪念馆陈列内容设计的相关理论,有助于指导人物纪念馆的实际建设与策展工作,有利于促进人物纪念馆在信息传播和社会教育工作中发挥更大的作用,同时也有益于博物馆学、纪念馆学的丰富与提升,从而更好地为广大人民群众提供具有思想高度、知识内涵和审美情趣的文化产品。本次研讨会的议题主要包括人物纪念馆的基本陈列与社会主义核心价值观建设,人物纪念馆基本陈列的总体策划,人物纪念馆基本陈列的定位、主题与体系及人物纪念馆基本陈列的其他相关内容等。

参加本次研讨会的单位涵盖了国内主要的人物纪念馆领导和相关研究专家,有:中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆、广东中山孙中山故居纪念馆、湖南刘少奇同志纪念馆、天津周恩来邓颖超纪念馆、重庆聂荣臻元帅陈列馆、黑龙江大庆铁人王进喜纪念馆、江苏华罗庚纪念馆、湖北李四光纪念馆,以及上海的陈云故居暨青浦革命历史纪念馆、上海孙中山故居纪念馆、上海宋庆龄纪念馆、上海鲁迅纪念馆、上海交通大学李政道图书馆(筹)、上海大学博物馆(筹)等共40余人,其中孙中山故居纪念馆、上海鲁迅纪念馆及刘少奇同志纪念馆三家在2011年度国家一级博物馆运行评估中分列人物类纪念馆总分排名前三甲。教育部思政司王光彦副司长、中国文物报社社长彭常新,上海交大副校长吴旦,钱学森之子、上海交大钱学森图书馆馆长钱永刚,以及上海市有关部门的领导出席了会议。研讨会期间,与会专家学者还参观了钱学森图书馆、上海航天实验室和上海交通大学闵行校区。

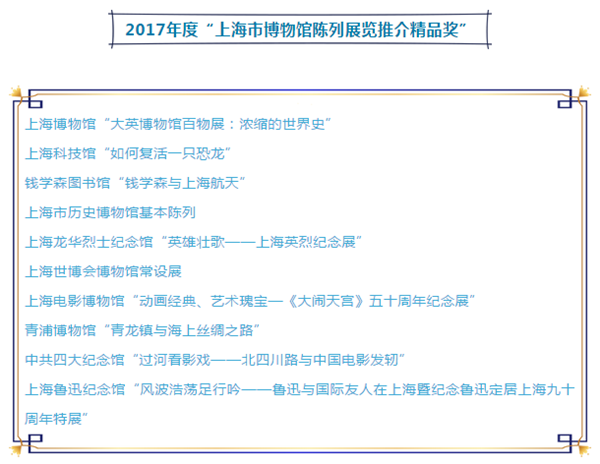

本次研讨会由中国文物报和上海交通大学钱学森图书馆联合主办。坐落在上海交通大学徐汇校区的是的科学家纪念馆,自2011年兴建开馆以来,除了馆内基本陈列外,钱馆陆续推出了“钱学森与上海交大”、“中国载人航天20周年纪念展”等原创展览,受到社会各界的关注与好评,已有28万多观众入馆参观。在不久前的2012年度上海市博物馆陈列展览精品评选中,钱学森图书馆基本陈列“人民科学家钱学森”事迹展览荣获“2012年度上海市博物馆陈列展览精品奖”。

供稿:陈展部

摄影:徐 菁

-

钱馆全体员工举行清明祭扫仪式

2013年4月2日清明前夕,钱学森图书馆举行隆重的祭扫仪式,深切缅怀人民科学家钱学森同志。钱馆党总支书记兼副馆长张凯、原钱馆建设指挥部副总指挥周平南及全体工作人员参加了祭扫仪式。仪式由钱馆综合事业部部长高延坤主持。

在馆领导的带领下,钱馆全体工作人员统一身着深色服装,列队于馆内序厅的钱学森铜像前,向钱学森铜像敬献花篮,全体三鞠躬表示缅怀之情。馆领导张凯代表全体馆员为钱老花篮整理绶带。随后,全体人员依次随钱老铜像绕行一周,瞻仰钱老铜像,并敬献鲜花、寄托哀思。

自2011年12月11日建成开馆以来,钱馆已进入了开放运营的第二个年头。一年多以来,钱馆积极拓展形式、整合资源,积极弘扬钱学森爱国、创新、奉献精神,充分发挥钱馆爱国主义教育基地在开展思想教育、普及科学知识、培养优秀人才等方面的积极作用。近期,钱馆还将推出“艺术与科学的天籁之音——蒋英与钱学森事迹展览”,并同期启动“人民科学家钱学森”2013上海高校巡回展等一系列活动。不断加强钱馆建设与发展,进一步把钱学森图书馆建设好、使用好、管理好。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

中央电视台《清明·记忆》赴我馆直播拍摄报道

2013年4月4日,中央电视台2013年科教频道清明节特别节目《清明·记忆》节目组专程赴钱学森图书馆清明节纪念活动现场进行直播连线拍摄与现场采访。钱馆党总支书记兼副馆长张凯带领馆内相关工作人员热情接待并全力配合拍摄。钱学森秘书顾吉环当天专程赴钱馆并向节目组记者介绍钱馆情况。

据悉大型直播节目《清明•记忆》时长250分钟,为2013年科教频道清明节特别节目。该节目旨在弘扬中国传统节日清明节的文化内涵和精神力量,表达中华民族感恩祖先、缅怀先烈、生生不息的精神追求。整台节目由“清明文化”、“信仰”、“奉献”、“传承”四个篇章组成,通过对李大钊、赵一曼、钱壮飞、王进喜、焦裕禄、钱学森等先烈英雄事迹的回顾,以及对“最美夫妻”龚大锬夫妇、“最美民警”王江同志、无私捐献多个器官的“最美少年”何玥等人的无私义举的讲述,展现近百年来无数仁人志士,为了实现中华民族的伟大复兴,实现中国梦,几代中国人前赴后继,自强不息,艰苦奋斗,不懈追求的可歌可泣英雄壮举和百折不挠的民族精神。节目中将邀请著名作家王树增、文化学者张颐武等作为嘉宾,对有关话题进行解读。

节目于4月4日中央电视台十套9:15——13:25直播,同时在直播过程中连线钱学森母校上海交通大学钱学森图书馆的纪念活动现场,以及海内外华人清明公祭轩辕黄帝典礼的活动现场等。

供稿:茅艳雯

摄影:陈 亮

-

“人民科学家钱学森”2013上海高校巡回展开幕

为深入学习贯彻党的十八大精神,引导广大人民群众,特别是青年教师和学生理解习近平总书记对“中国梦”的深情阐释,培育和践行社会主义核心价值观,进一步发挥钱学森图书馆作为全国爱国主义教育示范基地的作用,引导广大师生学习钱学森爱国、奉献、求真、创新的精神,“人民科学家钱学森”2013高校巡回展于2013年4月16日下午在巡展首站华东师范大学闵行校区图书馆隆重开幕。

教育部思政司组织宣传处调研员荆辉,市委宣传部副部长、市文明办主任燕爽,市教委秘书长王志伟,华东师范大学党委书记童世骏,上海交通大学副校长吴旦,钱学森之子、钱学森图书馆馆长钱永刚出席开幕式并为展览剪彩。出席本次开幕式的还有市教卫党委宣传处处长赵扬,钱学森图书馆党总支书记兼副馆长张凯及本次巡展各承办高校的有关领导。

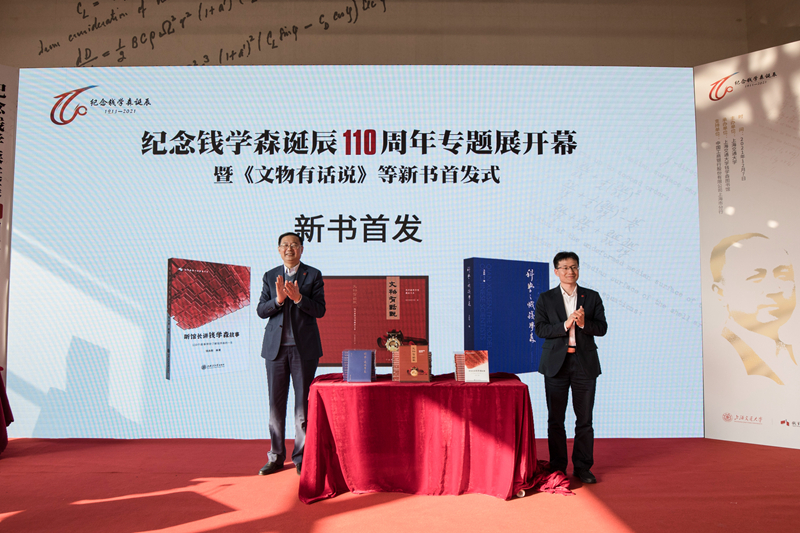

开幕式由华东师范大学党委副书记、副校长任友群主持,华东师范大学党委书记童世骏致欢迎辞。钱学森图书馆馆长钱永刚介绍展览情况,随后与会领导向华师大师生代表赠送了书籍。教育部思政司组织宣传处调研员荆辉在开幕式上发表讲话,他指出:钱学森是享誉海内外的杰出科学家、中国航天事业的奠基人,是爱国知识分子的杰出典范。本次巡回展让钱老的精神事迹走进了更多高校、走近更多师生,非常有意义。希望广大高校师生学好钱学森同志的先进事迹和崇高精神,并能够以此为动力,志存高远、增长才干、锤炼意志、服务国家和人民。市委宣传部副部长、市文明办主任燕爽在开幕式上致辞,他表示:钱学森是 “中国梦”的践行者。他一生的科学成就、杰出贡献和高尚风范,突出地体现了以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。这些精神正是如今我们实现中国梦所必须的兴国之魂、强国之魄。开幕式结束后,与会嘉宾共同参观了本次展览。本次展览共分为四个部分,分别是“全面发展、成才有道”,“科学巨擘、航天元勋”,“赤子情怀、大师风范”以及“高山仰止、精神永存”。共展出了127件珍贵实物、图片及文献资料,设置了三处多媒体互动屏和电影放映区,精选了钱学森的本科毕业证书、获得的“两弹一星”功勋奖章等珍贵馆藏。并根据高校师生特点,特别增加了钱学森关于学术民主、大学生培养、学科建设和学术研究、拔尖创新人才培养等相关展览内容。

此次“人民科学家钱学森”2013上海高校巡回展由教育部思政司、市委宣传部、市教卫党委、市教委共同指导,全国高校博物馆育人联盟、上海高校博物馆育人联盟、上海交通大学钱学森图书馆联合主办,华东师范大学、上海外国语大学、东华大学、上海海事大学、上海电力学院、上海大学、上海师范大学、上海应用技术学院、上海东海职业技术学院、上海第二军医大学等10所高校承办。展览将于2013年4月至10月在各高校巡回展出。

【备注】

“人民科学家钱学森”2013上海高校巡回展展览信息:

展期:

2013年4月16日至10月31日

地点:

华东师范大学、上海外国语大学、东华大学、上海海事大学、上海电力学院、上海大学、上海师范大学、上海应用技术学院、上海东海职业技术学院、上海第二军医大学

*展览具体详情请见钱学森图书馆官方网站“巡回展览”板块

钱学森图书馆开放信息:

免费开放时间:周二至周日9:00-16:30(逢周一闭馆)

团队预约参观电话:021-62932068

交通信息:上海市华山路1800号

钱学森图书馆网址:http://www.qianxslib.sjtu.edu.cn/

钱学森图书馆官方微博:http://weibo.com/qxslib

【展品简介】

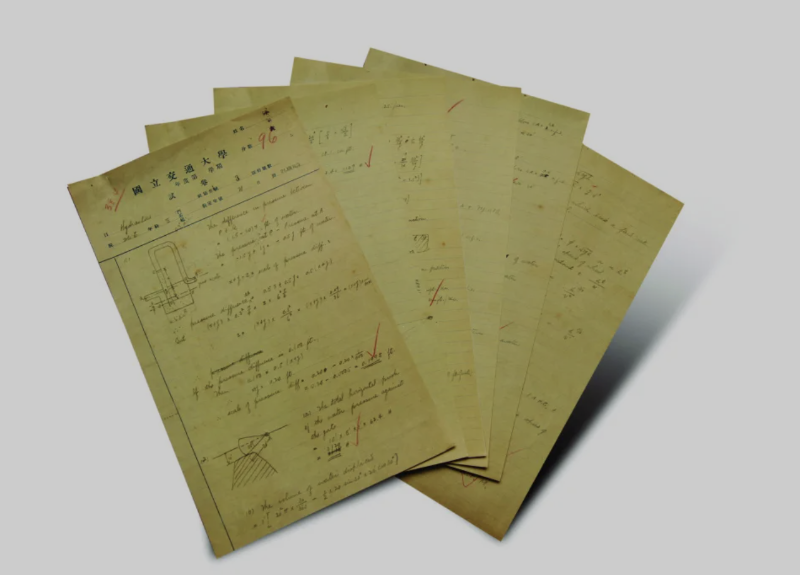

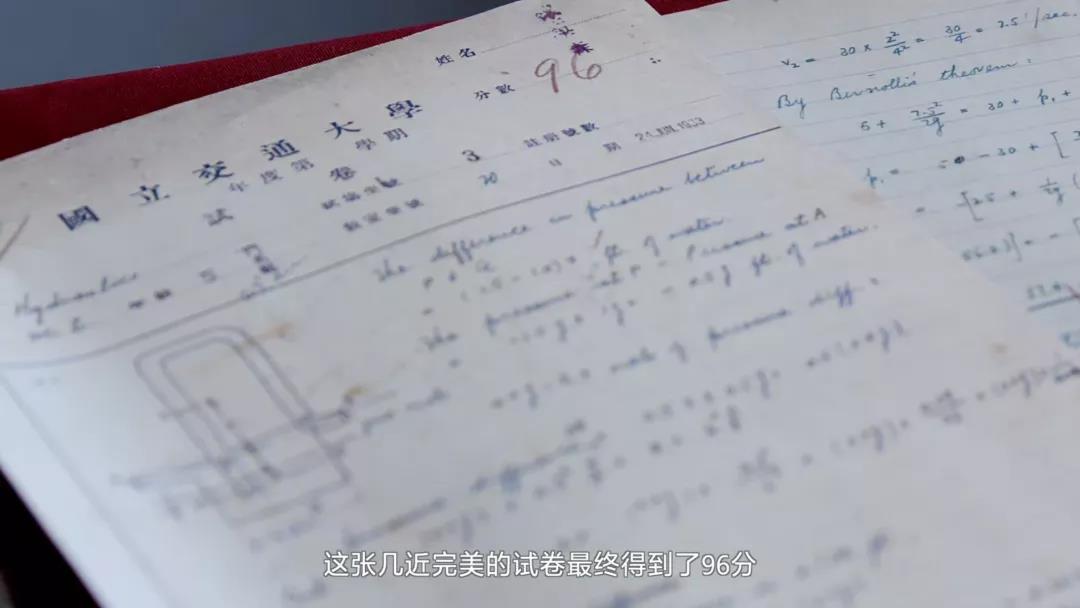

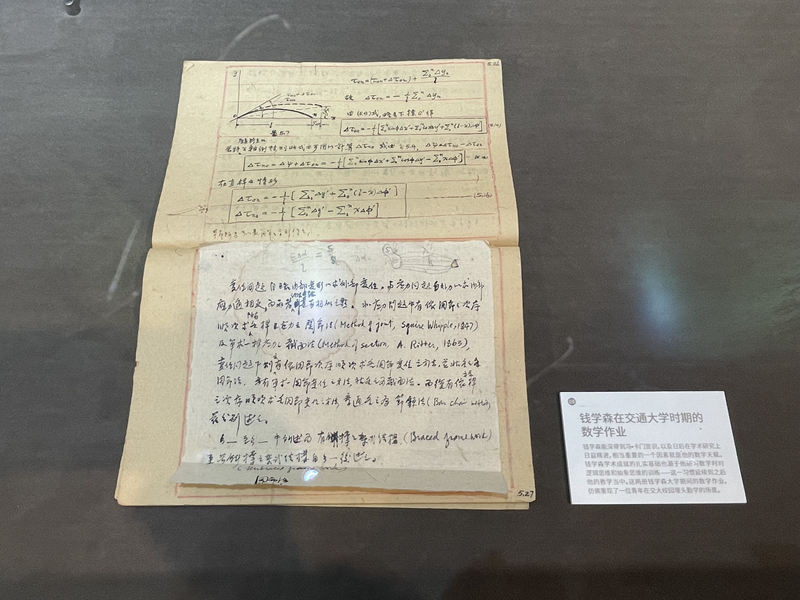

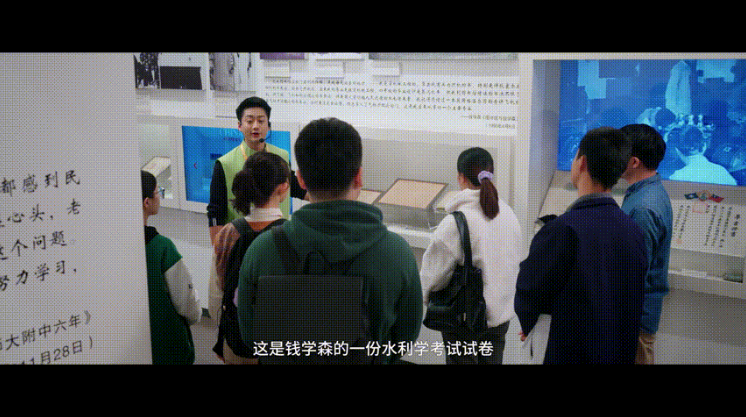

水力学考试试卷(实物展出)

在这份水力学试卷上有6道题,钱学森全部答对,只是在最后一道题的运算中,漏写了“S”,得96分。体现了当时交通大学的教风、学风之严谨。

钱学森的本科毕业证书(实物展出)

1934年,钱学森从交通大学毕业,这是他的学士学位证书。

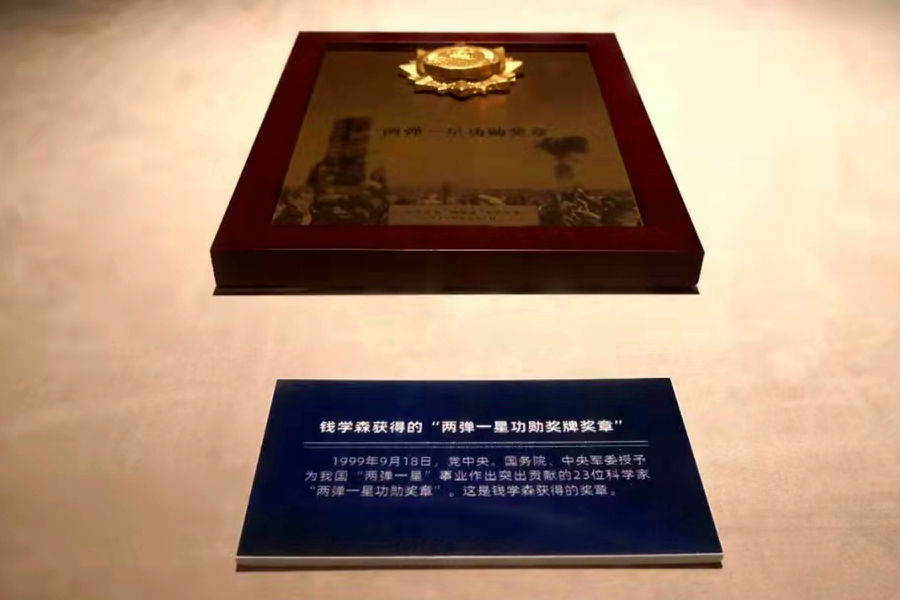

两弹一星功勋奖章(实物展出)

1991年,国务院、中央军委授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章;1999年,党中央、国务院、中央军委授予钱学森“两弹一星功勋奖章”。

《建立我国国防航空工业意见书》

1956年2月,钱学森完成了《建立我国国防航空工业意见书》,为我国火箭和导弹技术的创建和发展提供了极为重要的实施方案。

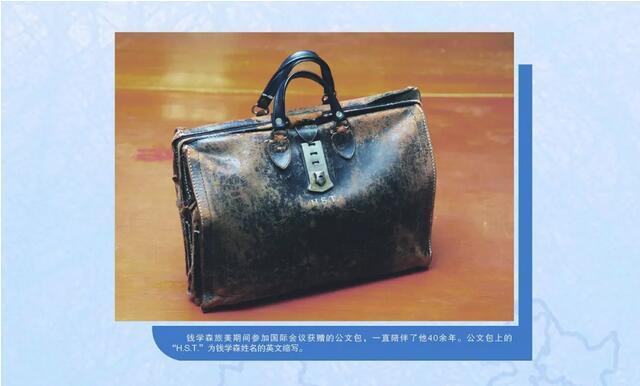

钱学森生前所使用的公文包

钱学森旅美期间参加国际会议获赠的公文包,一直陪伴了他40余载。

-

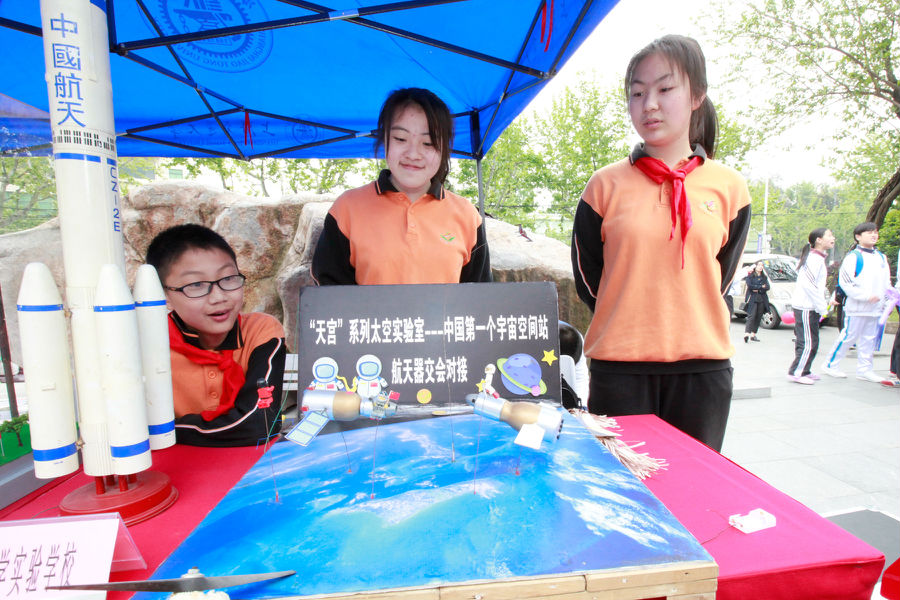

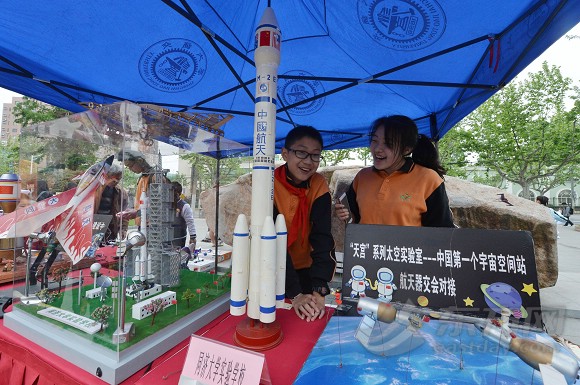

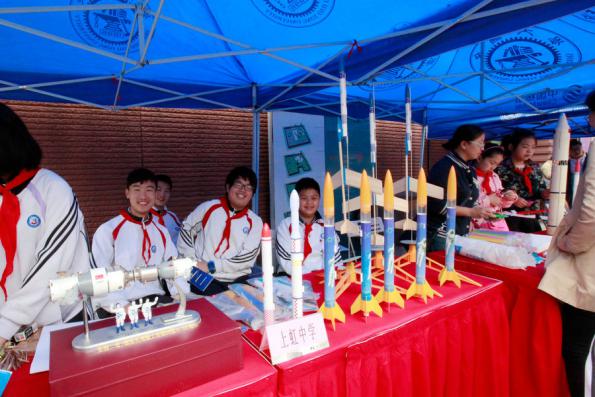

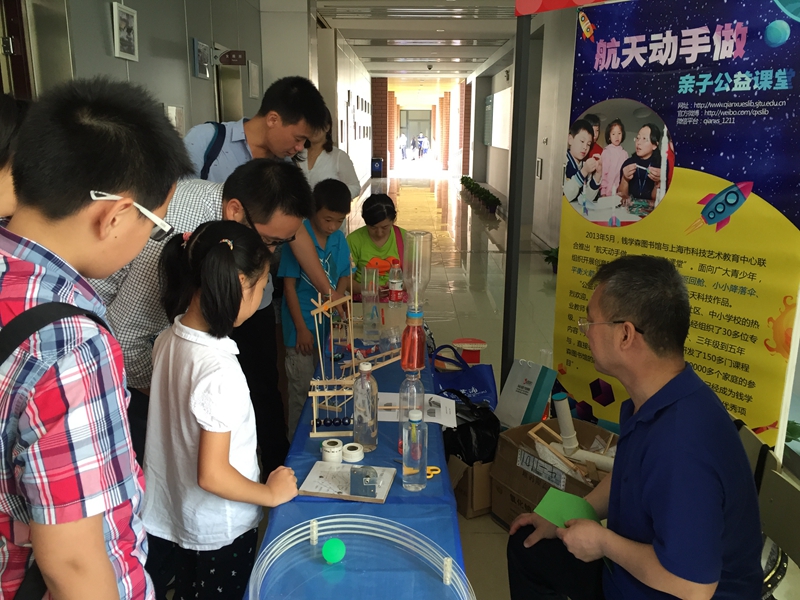

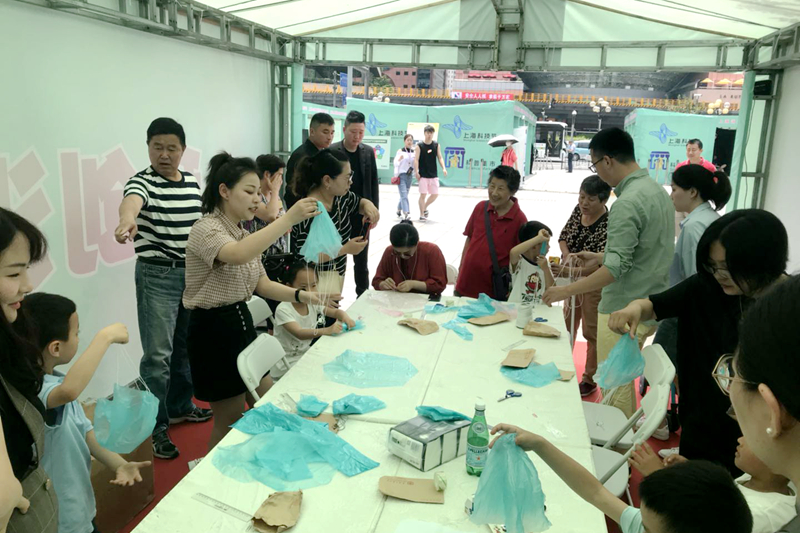

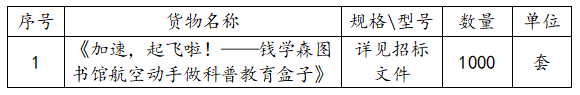

钱学森图书馆“航天动手做”公益课堂开班

2013年4月30日,在钱学森图书馆二楼活动区,一堂别开生面的手工课正在进行。在钱学森图书馆“航天动手做”公益课堂首场活动的现场,老师正手把手指导小朋友们,利用纸张、塑料袋等材料制作手工模型。不一会儿,创意返回舱、小小降落伞等新奇好玩的模型作品便在孩子们灵巧的双手下诞生。

“我们的公益课堂并不是给孩子们补课,而是希望他们在自己动手制作的过程中学习到科学知识。”钱学森图书馆社教宣传部工作人员介绍道。

据悉,为激发孩子们探索和学习的兴趣,通过生动、活泼的互动方式让孩子们学习航天科技知识,进一步认识和了解钱学森对中国航天事业所作出的巨大贡献和他的高尚品格,钱学森图书馆于2013年春季面向小学1-5年级学生推出了“航天动手做”公益课堂活动。

本次活动由钱学森图书馆主办,上海市科技艺术教育中心承办。自4月30日起至6月底的每周六、日上下午,对自己动手制作模型感兴趣的小朋友们都可以通过提前预约报名的方式,到钱学森图书馆内参与活动。来自上海市科技艺术教育中心的专业老师,每周都会为前来参与活动的小朋友们,开设不同主题的手工制作课程,让小朋友们感受自己动手制作的乐趣。

30日的第一堂课正值五一小长假的第二日,有不少来自周边社区的家长都带着孩子来到馆内参与活动。“我的孩子特别喜欢自己动手做东西,这下周末能带孩子去活动的场所选择就更多了。”一位家长高兴地说。他表示,自己通过徐家汇学生社区指导站了解到钱学森图书馆将要举办公益课堂活动,感觉到这样的活动形式特别好,所以就第一时间预约报名,带着孩子过来参加活动。

作为全国爱国主义教育示范基地和全国科普教育基地,钱学森图书馆始终致力于通过开展主题观影、专题讲座、博物馆一课等多种形式的社教活动,积极开展青少年爱国主义教育与科普教育。今后,钱学森图书馆还将进一步加强探索,努力为广大青少年观众打造爱国教育、励志教育与科普教育的第二课堂。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

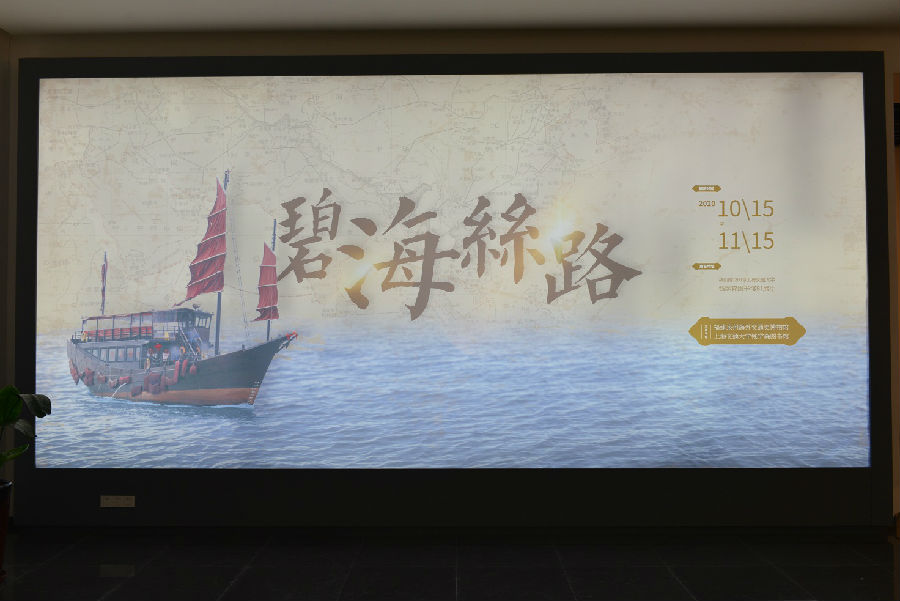

“艺术与科学的天籁之音——蒋英与钱学森事迹展览”开幕

为了更好的纪念和缅怀钱学森同志夫人——我国著名的声乐教育家和女高音歌唱家蒋英教授,让世人了解钱学森与蒋英夫妇数十载相濡以沫、与子偕老的感人事迹。历时一年的精心筹备,由上海交通大学钱学森图书馆主办的“艺术与科学的天籁之音——蒋英与钱学森事迹展览”在2013年5月18日第37届国际博物馆日之际正式开幕。

开幕式嘉宾合影

开幕式嘉宾合影上海交通大学副校长吴旦,中央音乐学院副院长肖学俊,钱学森之子、钱学森图书馆馆长钱永刚,钱学森生前秘书、总装备部钱学森办公室顾吉环、李明,蒋英教授学生祝爱兰、傅海静及赵登营、李秀兰夫妇等出席开幕式。出席本次展览开幕式的还有中科院力学所、上海第三女子中学等有关单位领导。

上海交通大学副校长吴旦在开幕式上致欢迎辞。他表示,本次展览选取蒋英教授为独特视角,通过回顾钱学森、蒋英夫妇相濡以沫的一生,让广大观众更深入和全面地了解蒋英老师的艺术成就与品德风范,以及她和钱老在科学与艺术结合方面的探索与实践,同时展览也从另一个侧面生动反映了人民科学家钱学森的家庭生活和艺术情趣,让观众得以认识一个更为鲜活的钱学森。钱学森图书馆陈列展览部部长史贵全介绍展览情况。蒋英教授学生代表、北京大学歌剧研究院傅海静教授及中央音乐学院副院长肖学俊教授分别在开幕式上致辞。傅海静教授在致辞中深情回忆了恩师蒋英当年的知遇之恩,情到深处不禁哽咽。钱永刚馆长随后向中央音乐学院的祝爱兰教授、傅海静教授、赵登营教授颁发了捐赠纪念品,并向他们对钱学森图书馆文物征集和展览工作的慷慨捐赠和大力支持表示了衷心感谢。开幕式结束后,与会嘉宾共同参观了展览。

傅海静教授在展览开幕式上致辞

傅海静教授在展览开幕式上致辞 钱永刚馆长向中央音乐学院祝爱兰教授、傅海静教授、赵登营教授颁发捐赠纪念品

钱永刚馆长向中央音乐学院祝爱兰教授、傅海静教授、赵登营教授颁发捐赠纪念品本次展览以蒋英教授为主线,通过展示蒋英教授的生平、成就和品德风范,以及她和钱学森相濡以沫的一生,让更多观众感受艺术与科学的交融之美,更好地认识和了解蒋英教授。本次展览将展出200余件实物、照片和影视资料,其中多件展品属首次公开展出,具有重要的文物价值、馆藏价值和研究价值,包括蒋英与钱学森个人成长与家庭生活的珍贵照片、钱学森当年作为结婚纪念物赠与蒋英的斯坦威牌三角钢琴、钱学森与蒋英在美国生活期间使用过的乐器、父亲蒋方震写给蒋英的信件等珍贵实物。此外,展览中还展出有蒋英教授的教学手稿、发表的论文及编著的教材,以及她使用过的磁带、唱片和光盘。这些展品也是对蒋英教授音乐人生的记载和传达。整个展览将持续到今年10月18日结束。

上海交大学生为观展观众弹奏珍贵展品——斯坦威钢琴

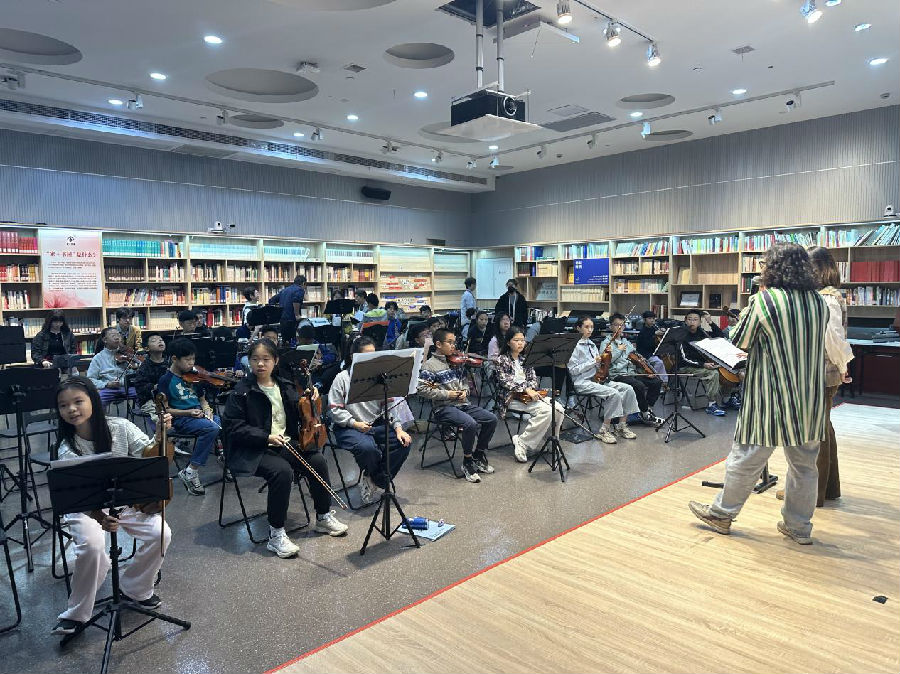

上海交大学生为观展观众弹奏珍贵展品——斯坦威钢琴据悉,为配合此次展览开幕,钱学森图书馆于18日当天邀请了上海交通大学交响乐团和上海市第三女子中学室内吹奏乐团在钱学森图书馆地下圆厅为观众联袂献上了一台精彩纷呈的现场音乐会。本次展览的重点展品——斯坦威钢琴也在当天作为演奏乐器登场。此外,展览系列专题讲座也将在5月18日—10月18日展览期间陆续推出。

上海市第三女子中学室内吹奏乐团

上海市第三女子中学室内吹奏乐团 上海交通大学交响乐团

上海交通大学交响乐团此外,展览开幕当日适逢第37届国际博物馆日,为了让更多观众欣赏博物馆藏品,领略夜间博物馆的魅力,钱学森图书馆打破惯例,专门将当天的开放时间延长至夜间20:00,力求为观众打造一个别有风情的“博物馆之夜”。

供稿:茅艳雯

摄影:徐 菁

-

我馆作为首批教育基地积极构建“三公里文化服务圈”

5月21日上午,上海市爱国主义教育基地三公里文化服务圈建设推进会暨首批教育基地签约仪式举行。市委宣传部副部长、市文明办主任燕爽出席仪式并讲话。钱学森图书馆党总支书记兼副馆长张凯出席了本次仪式。

仪式由市教卫党委副秘书长曹荣瑞主持。团市委副书记徐未晚在仪式上宣读了《上海市爱国主义教育基地三公里文化服务圈公约》。随后,包括钱学森图书馆在内的首批20家教育基地在仪式上共同签订《上海市爱国主义教育基地三公里文化服务圈公约》。

为推动“请进来”、“走出去”和“线上线下”文化服务常态化,上海在国内率先启动“三公里文化服务圈”建设。根据《公约》规定,今后上海将以每个教育基地为中心,以“三公里”为半径,划定核心服务圈,把周边学校、社区、企事业、机关、部队、村镇及社会组织等固定为服务对象,每年输出专题展览、讲座宣讲、主题活动等文化服务不少于12次。

据悉,目前全市共有市级爱国主义教育基地86家,区县、系统级教育基地170余家。此次首批参与“服务三公里”的20家教育基地已在既有工作基础上完成三公里文化服务圈工作方案,“服务圈”将覆盖全市9个区县300余个单位。

图文供稿:茅艳雯

-

“人民科学家钱学森”2013上海高校巡展反响热烈

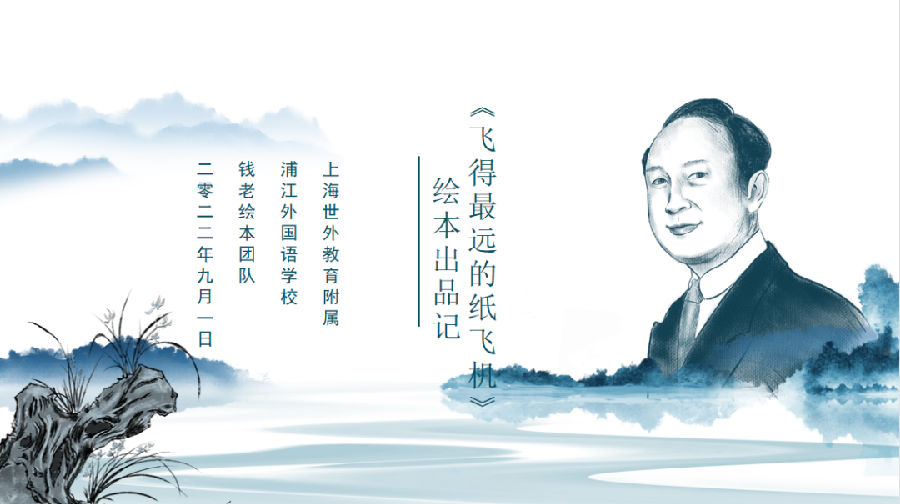

近日,正在上海东海职业技术学院展出的“人民科学家钱学森”2013上海高校巡回展第四站即将圆满结束。自2013年4月16日开幕以来,包括华东师范大学、东华大学、上海外国语大学、东海学院等四所学校在内,共有在校师生84000余人次参观了本次高校巡展,反响热烈。

讲解员为观众现场讲解

讲解员为观众现场讲解2013年“人民科学家钱学森”上海高校巡回展由教育部思政司、市委宣传部、市教卫党委、市教委共同指导,全国高校博物馆育人联盟、上海高校博物馆育人联盟、上海交通大学钱学森图书馆联合主办,华东师范大学、上海外国语大学、东华大学、上海海事大学、上海电力学院、上海大学、上海师范大学、上海应用技术学院、上海东海职业技术学院、上海第二军医大学等10所高校共同承办。

观展学生

观展学生 观展教师

观展教师本次展览共展出包括钱学森本科毕业证书、所获“两弹一星”功勋奖章等珍贵馆藏在内的共127件实物、图片及文献展品,并在展览期间创新启用微博、微信新媒体平台,实现与观众在参观过程中的实时互动。同时更配合展览主题在高校推出上海航天“921”团队先进事迹报告会,《仰望星空》、《钱学森》主题观影会等相关活动。展览受到巡展所在高校师生的踊跃参观与一致好评,更吸引了不少社会人士慕名进校参观。相关新闻被《解放日报》、《青年报》、《新闻晨报》、新华网等主流媒体报道转载,深受媒体关注。

学生运用手机扫描、网上观展

学生运用手机扫描、网上观展据悉,展览第五站将于2013年6月14日在上海师范大学展出,随后还将在上海第二军医大学、上海海事大学、上海电力学院等校陆续展出。

供稿:茅艳雯

图片:华东师范大学

上海外国语大学

上海东海职业技术学院

-

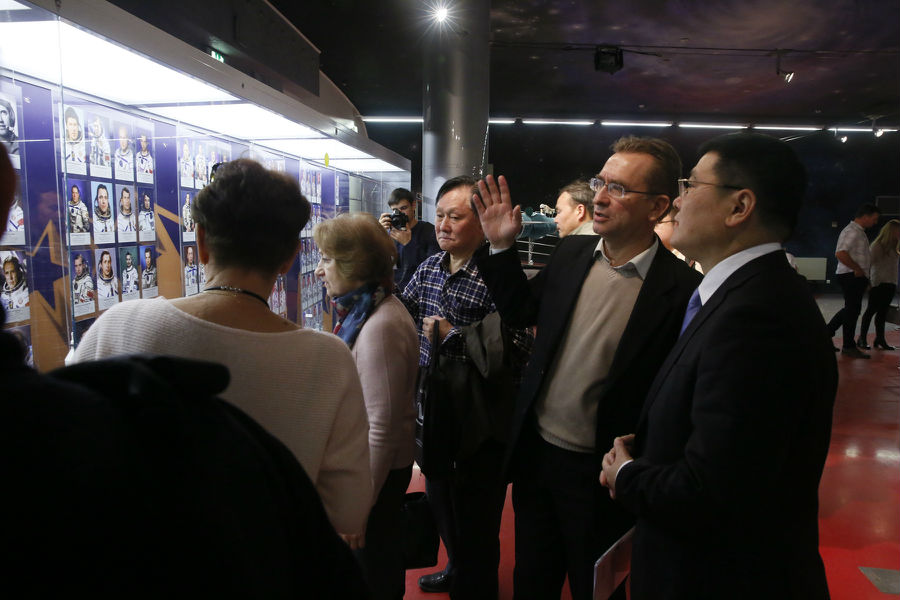

“人民科学家钱学森事迹展览”2013全国巡展北京站开幕

2013年6月28日,由教育部思想政治工作司、上海市委宣传部共同指导,上海交通大学钱学森图书馆主办的“人民科学家钱学森”2013全国巡展活动,在北京首都博物馆隆重拉开帷幕。全国人大常委会副委员长严隽琪出席开幕式并宣布展览正式开幕。2009年度国家最高科技奖获得者,中国航天科技集团、航天科工集团高级顾问,中国科学院院士孙家栋,国家信息化专家咨询委员会副主任、中国工程院院士何德全,北京市委宣传部常务副部长王海平等嘉宾出席开幕式。上海交通大学副校长吴旦介绍了展览情况。首都博物馆馆长郭小凌与教育部思想政治工作司副司长王光彦分别在开幕式上致辞。

在6月末至9月间,展览还将在昆明、成都、武汉、兰州、呼和浩特等共6个城市巡回展出。本次展览是钱学森图书馆继2011年“人民科学家钱学森”事迹展览北京、沈阳、西安、广州四地巡展获得圆满成功后,精心筹备两年时间再次隆重推出的全国巡展活动,旨在进一步推动钱学森精神事迹的宣传与学习,加强对“中国梦”丰富内涵和社会主义核心价值体系建设重大意义的学习理解,引导广大人民群众学习钱学森同志爱国、奉献、求真、创新的精神。人民科学家钱学森的壮丽人生与科学成就,将通过此次巡展再一次生动地展现在世人面前;他的感人事迹与崇高精神,也将再一次感动全体中国人。

此次事迹展览分为“中国航天事业奠基人”、“科学技术前沿的开拓者”、“人民科学家风范”、“战略科学家的成功之道”四部分,共展出400多件珍贵的文献史料。系统回顾了我国火箭、导弹和航天事业创建与发展的不平凡历程,全面展现了钱学森同志对中国航天事业和现代科学技术的卓越贡献,更贯穿着钱学森对自己“科学报国梦”终其一生的不懈追寻。

勇于有梦——母校打下坚实基础

“今后我将竭尽全力,和中国人民一道建设自己的国家,使我的同胞能过上有尊严的幸福生活。”这是我国享誉海内外的科学家、中国航天事业奠基人、爱国知识分子的杰出典范——钱学森同志在1955年冲破重重阻力返回祖国时所立下的誓言。这句简单而有力的话语,成为了他一生爱国奉献的最大精神动力,更是他在中国艰难年代里为自己所定义并为之追寻一生的以科学报国的“中国梦”。

人们普遍认为,钱学森是“海归”学者,他的成就是来自于在美国的所学。在美国求学工作的经历当然是钱学森人生中的重要篇章,但本次展出五篇学术论文却实实在在地告诉我们:早在大学阶段,钱学森就已经为未来发展方向奠定了坚实的基础,树立了“科学报国”的坚定梦想。

1929年,在孙中山先生“实业救国”的感召下,钱学森考入交通大学攻读铁道机械工程专业。然而1932年“一·二八事变”的爆发,日军凭借飞机数量和性能上的优势掌握了制空权,让钱学森深刻意识到“航空救国”的重要性,并从此踏上了航空航天之路。

在本次展览中所展出的五篇航空、火箭的论文复制件,是钱学森在交通大学求学期间发表的《美国大飞船失事及美国建筑飞船的原因》、《飞行的印刷所》、《最近飞机炮之发展》、《气船与飞机之比较及气船将来发展之途径》、《火箭》。这些论文是钱学森探索航空航天科学的学步之作,是青年钱学森“科学报国”梦想种子的萌芽,更体现了他对现代科技丰富的想象力、敏锐的洞察力和敢于开拓未知领域的勇气与创新精神。

敢于追梦——志存高远胸怀祖国

1935年,钱学森怀着他“航空救国”的远大理想赴美留学深造。临行前,他向同学袒露心声:“现在中国政局混乱,豺狼当道,我到美国去学技术是暂时的,学成之后,一定回来为祖国效力。”

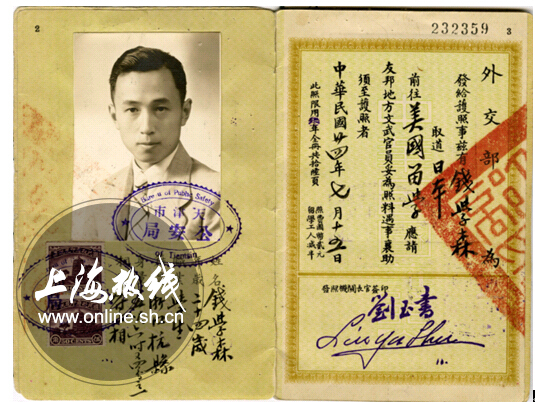

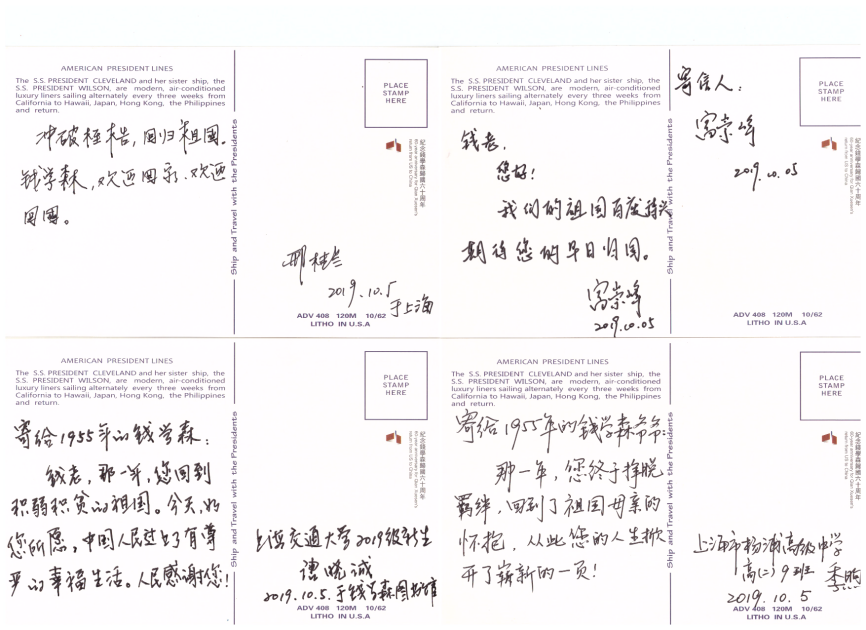

为了追寻他的科学报国之梦,钱学森下定决心奋发学习,并用自己优异的成绩,赢得了美国人的尊重。从1935年到1955年,钱学森在美国学习工作了20年,期间做出了许多开创性贡献,并逐渐成为世界力学和喷气推进领域的学术权威。1949年,钱学森被任命为加州理工学院古根海姆喷气推进中心主任,他在美国的事业也进入到了一个新的阶段。尽管在美国学术界享有盛誉,并享受着各种职务、头衔带来的优厚生活,但钱学森回国报效的意愿从未改变。在美国学习工作期间,他始终心系祖国,密切关注国内局势变化,决心早日学成报效祖国。当新中国即将成立的消息传出,钱学森便立刻积极筹划回国,但却遭到了美国方面的无理阻挠,度过了长达5年的失去人身自由的日子。

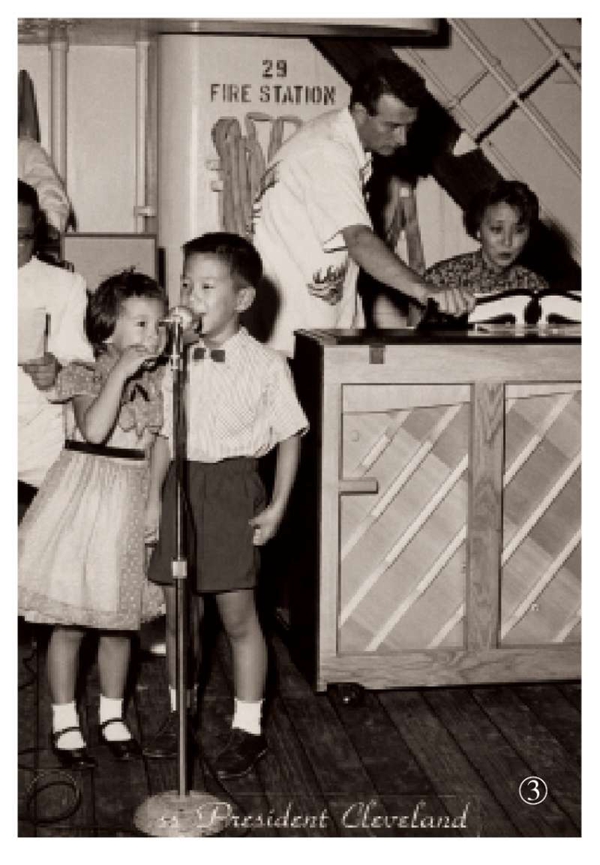

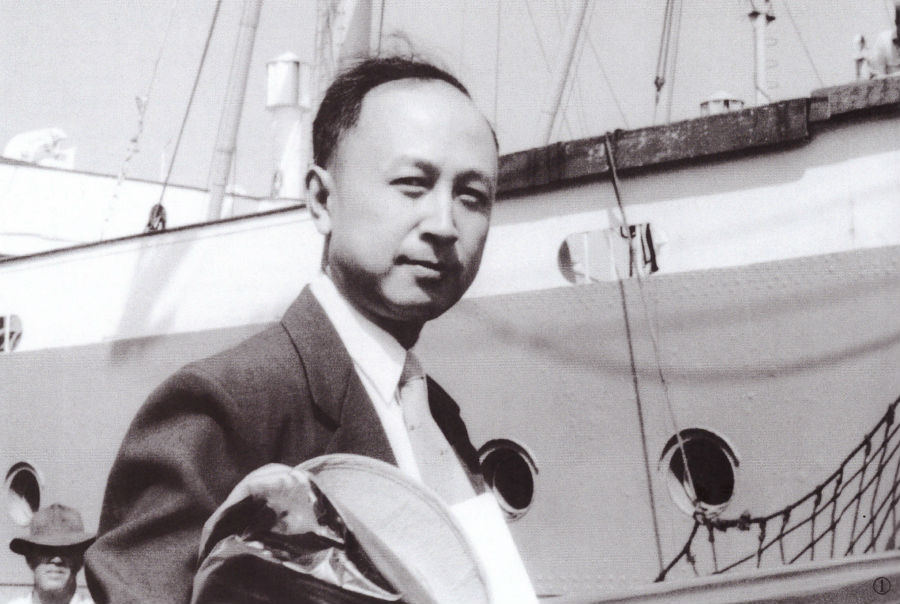

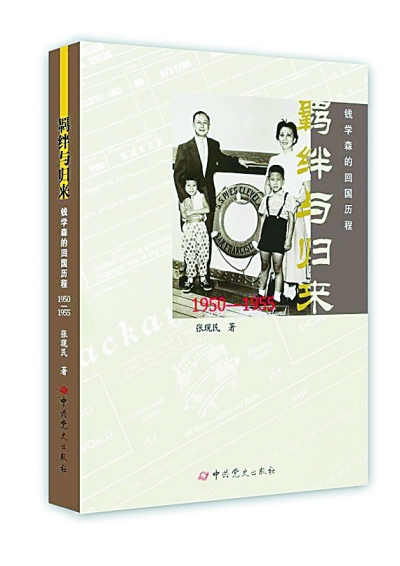

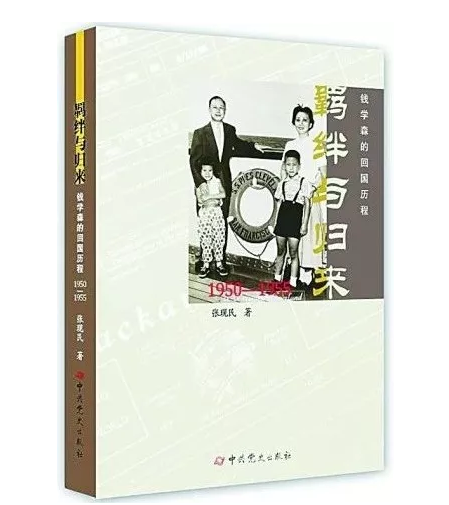

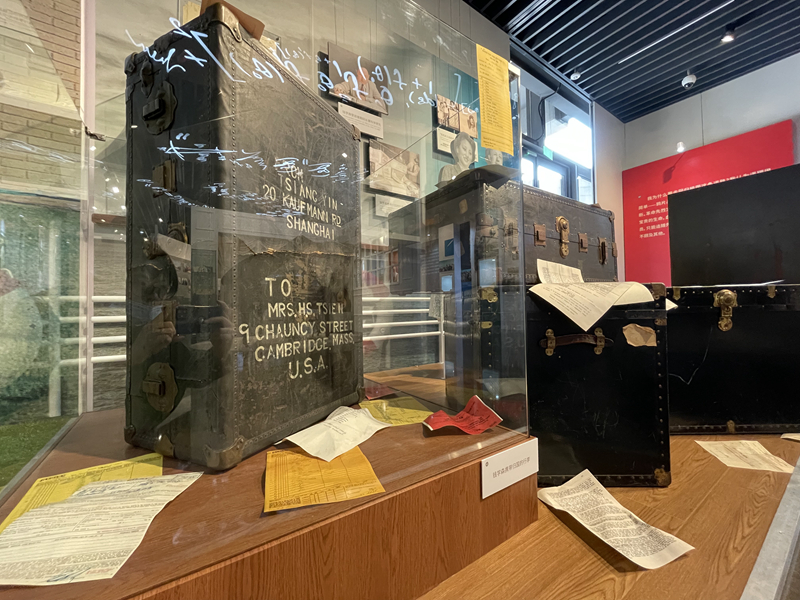

1955年10月,在党和政府的帮助下,在周恩来总理的亲切关怀下,钱学森终于回到祖国。在展品中有这样一幅照片,那是1955年9月17日,钱学森一家搭乘“克利夫兰总统号”踏上归国的旅程时,在甲板上留下的合影。在这位孤悬海外多年的游子脸上,洋溢着即将回到祖国怀抱的那种幸福温馨和胜利的微笑。

他只身赴美、志存高远,孜孜不倦地奋发学习,只是为了追寻自己科学报国的梦想;他功成名就、胸怀祖国,为了回国效力而不懈抗争,同样是为了实现自己科学报国的梦想。这是钱学森的奋斗,更是一个追梦人的执着。

勤于圆梦——殚精竭虑铸就伟业

1955年10月8日,在祖国最需要的时刻,钱学森回到了祖国并被委以重任。钱学森知道,这正是他报效国家,实现一生梦想的大好时机。所以,他以极大的热情投入到这项事业之中。1956年2月17日,钱学森向国务院提交了中国导弹事业的奠基之作——《建立我国国防航空工业的意见书》。第一次系统地提出了发展我国航天技术的建议,为中国火箭和导弹技术的发展制定了重要的实施方案。随后,钱学森受命组建中国第一个火箭、导弹研究所——国防部第五研究院并担任首任院长,并主持完成了“喷气和火箭技术的建立”规划,参与了近程导弹、中近程导弹和中国第一颗人造地球卫星的研制,直接领导和参与制定了用中近程导弹运载原子弹“两弹结合”试验,参与制定了中国第一个星际航空的发展规划,发展建立了工程控制论和系统学等。1964年6月,我国成功发射第一枚自行研制的导弹。4个月后,第一颗原子弹爆炸成功。1966年10月,导弹核武器发射试验成功进行。1970年4月,第一颗人造地球卫星“东方红一号”升空……

如今,《建立我国国防航空工业的意见书》早已成为静静躺在展柜中的珍贵展品。然而,从这份手稿起步的中国航天事业却正如日中天。6月27日,神舟十号顺利完成任务返回地面,标志着中国航天技术发展的一个新跨越,开启了时代的又一个里程碑。正是因为有了钱学森和以他为代表的中国老一辈科学家殚精竭虑、鞠躬尽瘁的无私付出,今天的中国人得以仰望头顶那片更加辽阔的星空。钱学森当年以科学报国的“中国梦”也得以在后来人的手中薪火相传。

大地丰碑——民族和时代精神的永续传承

作为学术泰斗和科学巨匠,钱学森赢得了全国乃至全世界的敬仰。在他身上所体现出的以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,值得所有人学习。